第1回 国土数値情報オープンデータラウンドテーブル

「より開かれた・使われる国土数値情報に向けて」

2025年3月7日開催

2025年3月7日、国土交通省政策統括官付地理空間情報課は、第1回国土数値情報オープンデータラウンドテーブルを開催しました(会場:Snowflake合同会社会議室)。

「国土数値情報」は、整備開始から約50年、ダウンロードサイト開設による一般公開(オープンデータ化)から25年近い歴史を持つ、国土に関する基礎的な地理空間情報です。約190種類のデータ項目から構成されており、公的情報を原典資料として収集し、全国統一的なフォーマットのGISデータとして整備をしています。行政や研究機関での利用に加え、近年は民間企業での利用も拡大しており、年間ダウンロード数は200万件以上(2023年度)となっています。

また、地理空間情報課は、2023年10月~2024年7月にかけて有識者委員による「今後の国土数値情報の整備のあり方検討会」を開催しており、その最終とりまとめに基づき、「より開かれた・使われるデータ」を目指して、国土数値情報の整備や利活用促進に関する各種施策に現在取り組んでいます。

そういった中で今回、最終とりまとめの主要な論点のひとつでもあったユーザーのニーズ把握をおこなうための場として、それぞれ異なるバックグラウンドを持つ国土数値情報のユーザー4名にゲストとしてお集まりいただき、国土数値情報の活用状況や、今後の役割・期待についてディスカッションしていただくラウンドテーブルを開催しました。ゲストの皆様それぞれのご経験に基づく多様なご意見・感想をいただき、今後の国土数値情報の取り組みのヒントを得られる場となりました。その様子を特集しましたので、ぜひご覧ください。

<登壇ゲスト一覧>

株式会社ネットデータ

代表取締役

松岡 明

岡山大学工学部情報工学科卒、同大学院在籍中にネットデータを起業。

グループ会社である不動産会社ウェーブハウスの取締役も兼務し、 専任の宅地建物取引士として営業実務に携わりながら不動産仲介業のDXに長年取り組む。

自身の仲介実務経験から生まれた「土地バンク」は、不動産・建築併せて全国1,000社以上採用。

不動産業とは情報ビジネスで、実はITと親和性が非常に高い業界であり、不動産×ITを熟知している我々であればもっと業務効率を改善できるはずだと考え、日々、現場目線のITシステムを開発中。

株式会社GA

technologies Product Management

- / Advanced Innovation Strategy Center

General Manager

橋本 武彦

株式会社ブレインパッドで主にマーケティング領域のデータ分析、ならびにデータサイエンティスト育成の新規事業や一般社団法人データサイエンティスト協会の立ち上げに従事。

2017年より株式会社GA technologiesに入社し、Advanced Innovation Strategy

Center(旧AI戦略室)の立ち上げに参画。現在は不動産データの整備や渉外を担う。※電通大 客員准教授、滋賀大データサイエンス学部 インダストリアルアドバイザー、国交省不動産ID

ルール検討委員(R3年度)、など

鳥取大学 農学部 生命環境農学科 里地里山環境管理学コース 教授

一般社団法人OSGeo日本支部 代表理事

岩崎 亘典

東京都立大学理学部地理学科を1995年度に卒業、東京工業大学総合理工学研究科を2001年度に修了し、博士(理学)を取得。2002年から2023年まで農業環境技術研究所・農研機構に所属し、GISを用いた関東地方の歴史的土地利用変化の研究に従事。2024年より鳥取大学農学部教授として、里地里山の環境管理におけるGIS活用の教育・研究を推進。

また、オープンソースGIS「FOSS4G」の普及活動に取り組み、2007年よりOSGeo財団日本支部に参加(2021年法人化)、2018年から代表理事を務める。受賞歴として、2012年に第一回国土地理院電子国土賞コンテンツ部門、2019年に地理情報システム学会賞(実践部門)をOSGeo日本支部として受賞。

株式会社MIERUNE

執行役員CTO

井口 奏大

立教大学経済学部卒。就職した市役所の業務でGISに触れたことをきっかけに、位置情報の世界に入門。その後、北海道札幌市の株式会社MIERUNEにてGISエンジニアとして従事。オープンソース開発の傍ら、技術系イベントでも多く登壇。MapLibre

User Group

Japanの運営メンバー。著書『現場のプロが教える 位置情報エンジニア養成講座(秀和システム)』『現場のプロが教える 位置情報デベロッパー養成講座(秀和システム)』

<事務局等メンバー一覧>

モデレーター

一般社団法人不動産建設データ活用推進協会

代表理事

桜井 駿

みずほ証券株式会社、株式会社NTTデータ経営研究所を経て株式会社デジタルベースキャピタルを創業。

「産業を創る。」をミッションに産業変革、規制改革領域の投資、アドバイザリー業務に取り組む。2023年4月、一般社団法人不動産建設データ活用推進協会を設立、代表理事に就任。官民連携におけるDX推進にも取り組む。

主な著書に、「プロップテックの衝撃」(日経BP)、「決定版FinTech」(共著、東洋経済新報社)、「知識ゼロからのフィンテック入門」(幻冬舎)等。

Snowflake合同会社

インダストリー事業開発本部 金融インダストリー統括部長

上原 玄之

国土交通省 政策統括官付

地理空間情報課長

矢吹 周平

国土交通省 政策統括官付

地理空間情報課

課長補佐

諏訪 浩一

国土交通省 政策統括官付

地理空間情報課

GIS係長

浅田 孟

国土交通省 政策統括官付

地理空間情報課

国土情報係長

岡村 聡

はじめに

不動産建設データ活用推進協会

桜井氏

本日は第1回国土数値情報オープンデータラウンドテーブルにご参加いただきありがとうございます。本日の趣旨は、国土数値情報のさらなる活用についてユーザーの皆様のご意見を伺い、今後のデータ整備や取り組み方針に反映していくための場です。よろしくお願いします。

本日の進行ですが、開会挨拶の後、ディスカッションテーマに沿ってフリートークをしていきます。皆様に自己紹介や国土数値情報の利用事例をお話しいただき、それを踏まえて活用の未来について議論できればと思います。

まずはじめに、国土交通省政策統括官付地理空間情報課

矢吹周平課長よりご挨拶いただきます。

国土交通省

矢吹課長

整備開始から50年になる国土数値情報ですが、今後はより開かれた・使われるデータにしたいという思いがあります。データビジネスや研究等でさらに価値を高めるためには、行政だけでなくユーザーの皆様の声が不可欠です。ぜひ忌憚のないご意見をいただきたいと思います。

ネットデータ 松岡氏

弊社、株式会社ネットデータは土地バンクという不動産・建築業界向けのプロダクトを開発・販売しています。地方の不動産会社や営業マンが、現場で即座に地図や規制情報を確認できるようにするのが狙いです。国土数値情報はその営業現場での即応性にとても役立ちます。ITスキルが高くない方々でも、ぱっと地図を出せればお客様への説明がスムーズになります。今後も不動産業界で実用的に活用していきたいと考えています。

GA technologies 橋本氏

弊社、株式会社GA technologiesは不動産業をはじめとした様々な産業のビジネス変革に取り組んでおり、AI不動産投資サービス「RENOSY」の開発・運営や、SaaS型のBtoB

PropTechプロダクトの開発を行っています。国土数値情報は、物件評価や賃料推定など、社内の業務効率化にも、ユーザー向けサービスにも活用しています。分析した情報を物件提案時に可視化することで、業務の質を高めるとともに、お客様にも信頼感をもってもらう事例が増えてきました。

鳥取大学/一般社団法人OSGeo日本支部

岩崎氏

我々は研究・教育やオープンソースGISの普及を中心に活動しています。公開後の国土数値情報は長く使っており、研究面では河川流域と農業統計、土地利用データを組み合わせたり、学生のGIS実習用データとして活用したりしています。多様なデータが正確に整備されているので、教育面でも大変重宝しています。また、コミュニティの中ではデータ形式が変わるなどのトピックスがあると、とても盛り上がります。

MIERUNE

井口氏

弊社、株式会社MIERUNEでは札幌を拠点とし、オープンソースGISの導入支援やウェブGISの開発などを行っています。国土数値情報は、クライアントワークでのデータ可視化や変換、教育のためのサンプルデータとしても大変利用価値が高いと感じています。特に公的データが誰でも無償で手に取れるという意義が大きく、今後もいろいろな事例で使われていくと思います。

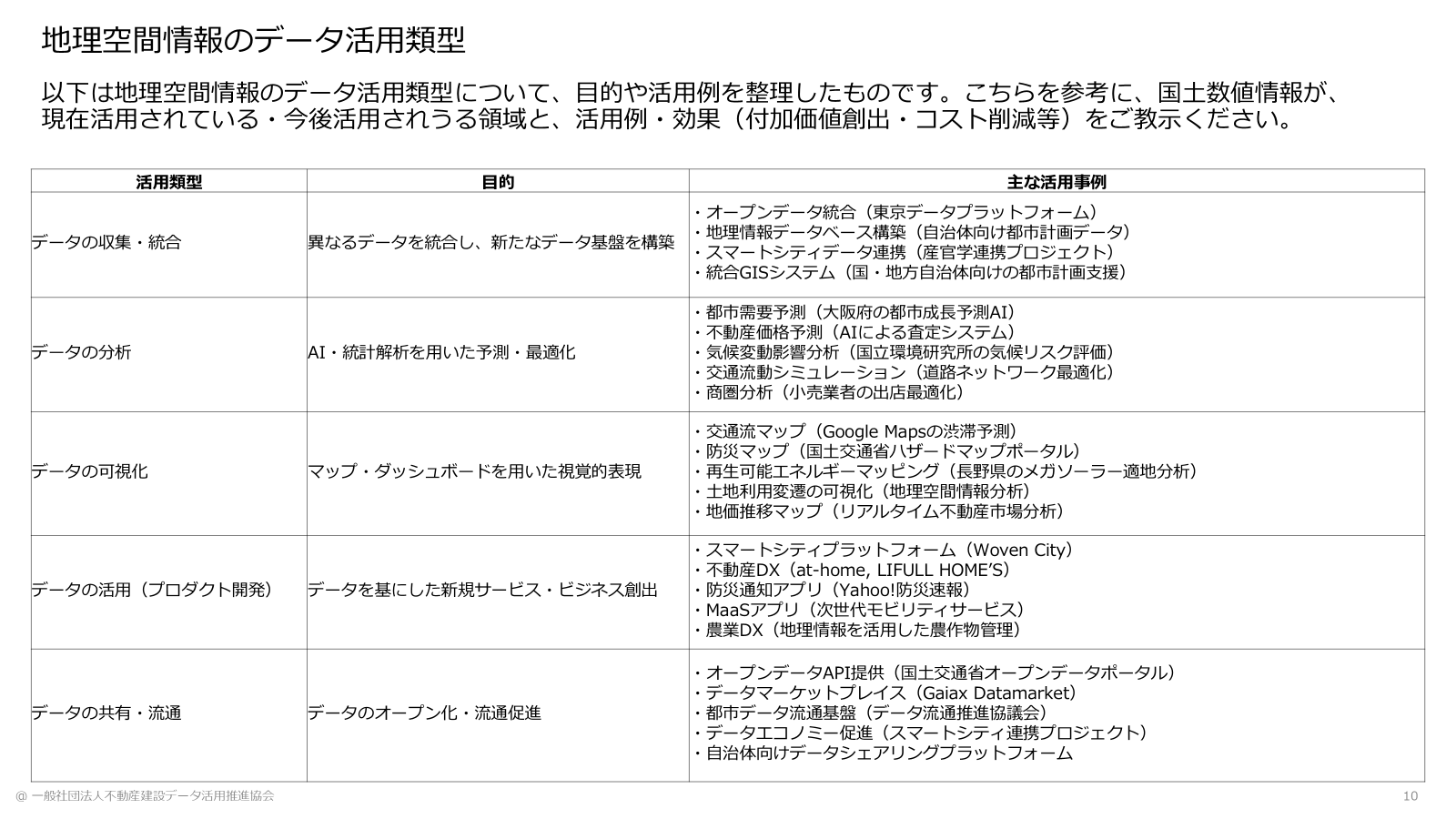

桜井氏

まずは現状どういう使われ方をしているか、データ活用の類型を整理したいと思います。例えば、収集・統合・分析・可視化・共有といったステップがあるのではないかと考えていますが、実際に皆様の事例ではどこを主目的にしているかを聞かせてください。

▲事務局

投影資料

松岡氏

主に可視化が中心です。不動産営業マンがお客様に説明する際に地図や関連情報を素早く示し、ネガティブ情報も含め早めに伝えることでトラブルを防止し、営業の質を高めています。ITに不慣れな方でも直感的に確認できる地図情報として重宝しています。

橋本氏

自社内での分析と、顧客向けに可視化して提示する両面があります。例えば賃料予測のために自前データと組み合わせて分析しつつ、得られた評価やハザード情報などを可視化して、お客様が物件を検討する際に役立てています。

岩崎氏

研究や教育では分析や可視化が中心になりますが、研究成果を社会に還元する段階では共有も重要です。

井口氏

当社はクライアントに代わってデータを変換し、可視化し、アプリ開発もするというスタイルです。国土数値情報をベースに空間分析や地図表示機能を提供し、最終的には可視化と活用を支援するイメージです。

桜井氏

国土数値情報は付加価値創出と業務コスト削減の両方に寄与し得るデータですが、現状としてはどちらがより大きいですか。

松岡氏

不動産業界では、重要事項説明に代表される法的確認の工数が膨大です。位置情報を基に規制エリアの該当可否を素早く確認できるだけでも、業務を大幅に効率化できます。結果的には顧客にも早めにネガティブ情報を伝えられるので、契約直前のキャンセルなどを防止できるメリットがあります。

橋本氏

弊社は収益性の高いサービス提供と同時に、社内の事務工数削減も目的としています。物件情報に国土数値情報を付加して可視化するだけでも、お客様にとっては判断材料が増え、また我々の内部プロセスも効率化できる。付加価値とコスト削減の両面が同時に実現できると感じています。

桜井氏

橋本さんの株式会社GA

technologiesでは、国土数値情報を業務で使う際、付加価値とコスト削減のどちらを重視しているのでしょうか。

橋本氏

グループ社員の観点で言うと大きいのはコスト削減です。正しい情報が自動で入ってくることでデータを探す手間や確認の手間が省ける。

一方で、不動産購入のお客様などユーザーの視点では、意思決定をサポートしてくれる付加価値の部分が大きいですね。

例えば物件やエリアの情報(人口推移やハザードなど)をまとめて可視化し、そこに自社データ(賃料インデックスなど)も重ねて提示する。

するとこのエリアなら将来性が高そうといった判断がしやすくなり、付加価値になります。

弊社が内製しているツールの一部を外部にも無償で公開している例がありますが、こうした取り組みを通じて事業性向上と業務効率化を両立させるイメージです。

お客様が未知のエリアでの不動産購入を検討するとき、需要や動向をマップやグラフで示せるのは大きな付加価値になります。

参考:

https://www.market-visualization.lab.aisc.ga-tech.co.jp/

▲社内向けに活用していたアプリの一例を紹介する橋本氏

桜井氏

井口さんも、コスト削減と付加価値創出の両方があると見ていますか。

井口氏

はい、どちらもあると思います。高品質の行政区域データやインフラデータが無償で整備・公開されていることで、信頼性の高いソースを無料で入手できるというのは大きな付加価値ですし、同時に購入コストを削減できている面もあります。仮に国土数値情報が無かったら、別の有償データを買うか、あるいは各社が独自に作成する必要があり、社会全体ではかなりの重複コストが発生すると思います。そういう意味でも国土数値情報は非常に助かっています。

桜井氏

他の省庁や自治体が公開しているオープンデータとの組み合わせ例はありますか。

岩崎氏

たとえば環境省の植生図、農水省が出している農地情報(筆ポリゴン)、国土地理院の地形データ、林野庁の森林データなど、分野ごとに重要なデータがあります。ただ、複数の行政機関をまたぐとフォーマットや提供方法がバラバラで、整合・統合が大変。その中で幅広くカバーされている国土数値情報はやはり使い勝手が良いですね。河川や流域データと環境・農業データを重ね合わせる事例(農業活動の環境影響評価など)でも、最初の段階で国土数値情報があるからスムーズに分析できるというメリットがあります。

松岡氏

我々も農水省の筆ポリゴンは使っていますが、年度ごとにフォーマットが変わったので追随が大変でした。国土地理院の地図、航空写真、背景図などとも組み合わせ、現状の区域や過去の状況を重ねて見る活用をしています。

橋本氏

我々は、e-statの人流データやオープンストリートマップの道路情報なども組み合わせています。不動産の業務に必要なデータはまだまだ少ないですが、複数のオープンデータを統合することで示唆を得やすくなります。住所と座標の突き合わせ作業などは手間が大きいですが、それができれば活用の幅がぐんと拡がります。

桜井氏

最近、報道の世界でもGISや地図重ね合わせを使う事例が増えてきました。事故多発地点や交通弱者の分布など、今までは見えにくかった課題がマップでわかりやすく示されるようになってきています。これも位置情報活用が業界に普及し始めた例でしょうか。

岩崎氏

そうですね。報道機関の記者がQGISを使ったり、地域データを重ねて記事を書くケースも増えています。誰か最初にこういう地図分析ができると示すと、それを見て他の人が追随していく。さらにオープンソースのGISや国土数値情報があるので、短時間でも地図可視化が実現できるようになっている。以前はそういう事例共有やツールが少なかったのですが、ここ数年で一気に増えた印象です。

松岡氏

不動産業界だと、私自身が営業をやっていて不便を感じ、独学でGISを覚えてツールを作ったのが最初です。業界特有の確認事項や重要説明などは膨大ですが、地図を使うと効率化できる部分が多い。ただ、実際には業界にITやGISが浸透しづらい現実もあります。記者さんから調べる時間がないので素早く裏付けを取るために地図データを使いたいといった要望もあります。ですから、業界によっては便利さを感じてもらえれば普及が進む余地はまだまだあると思います。

矢吹課長

不動産DXで生産性を上げる余地は大きいし、運送業や物流、小売、医療など、どの業界でも位置情報が関わる可能性があります。国土数値情報はある程度プラットフォーム的に使われるデータだと思うので、そこに民間企業が付加価値を乗せて提供する流れがもっと広がると良いですね。

桜井氏

国土数値情報の今後を考えると、鮮度の高いデータや精度の高いデータも大事ですが、むしろどこに何があるかわからないことのほうが課題かもしれません。つまり使いやすい形で公開されているか、あるいは使える人材の育成が重要そうです。皆さんどうお考えでしょう。

岩崎氏

データの更新頻度や正確度ももちろん大切ですが、機械可読性やメタデータ(コード一覧や属性の意味)の整備がもっと必要だと思います。例えばこの項目コードは何を意味するのかがウェブページ断片にしか載っていないケースがあり、読み込む側が苦労する。すべてのデータをもう一度見直すとなると地道な作業ですが、機械可読なメタデータがあれば、多くのツールで自動処理がしやすくなります。あと、精度の問題についてはどれぐらい誤差があるかさえ明記されていれば十分なケースも多いです。

国土交通省 諏訪課長補佐

民間企業での活用、実装事例のお話しを伺っていると、これまで国土数値情報はもちろんGISデータにすら触れていなかった、というケースがあります。そういう場合は、担当者の方が独学でデータの取り扱い方法を学び、プロダクト実装しているケースもあるようです。こうした取り組み事例なども使い手の育成という観点では増やしていきたい事例です。

桜井氏

まずは分析・解析をするなら生のデータをダウンロードしたほうが良い場合もありますね。そもそも国土数値情報は当初、自治体など公的機関向けがスタートでしたが、民間の利活用が高まってきたのは比較的最近ですよね。

矢吹課長

そうですね。国・自治体・研究機関向けという時代が長く続き、民間が付加価値をつける形で広く使われ始めたのは、ここ数年という実感です。

岩崎氏

オープン化されて20年近く経ちますが、民間活用を明確に打ち出してきたのは、実は最近の施策や取り組みからですよね。

矢吹課長

そうなんです。私たち自身も把握しきれていない部分があって、気付いたら思っていたよりも多種多様な民間企業で使われていた、というところです。特にこれまでお会いしたプロップテック系の企業のみなさんは、ほぼ全ての方々が国土数値情報を使ってらっしゃいました。

桜井氏

これまでもデータの正確性や更新頻度の話が出ましたが、まず量を出して、不足を補うのはユーザーやAIがやるという方向性もありそうです。そこは行政としてはどのように見ていますか。

矢吹課長

役所としては正確でないデータであっても公開したほうがよいか、常に悩ましいところです。また、鮮度を確保するよりも空白を作らない、網羅的にそろえるほうが優先度は高い、という活用現場の声も大きいです。

国土交通省 浅田係長

データが無ければ何もできないが、完全でなくてもデータがあればユーザー側で何とかできる事もある、という声もよく聞きます。これまでの国土数値情報の感覚だと公開できないようなデータでも、足りないところを明示した上で公開する、テスト公開的なデータがあってもよいのでは、という意見は内部でも出ています。

Snowflake合同会社 上原氏

金融業界ですと、すでに量が質を凌駕するフェーズになっています。AIがテキストなどの非構造データを補完してくれるようになったので、完璧なメタデータがなくてもAIで推定補正できる部分はある。日本は品質100%を求めがちですが、まず量を出してしまい、足りない部分はAIでカバーしながら精度を上げていくほうが良いという発想が広まっています。

松岡氏

不動産業界でも、古くてもいいから全国を網羅してほしいという声が多いですね。欠落、つまりデータがない空白エリアこそが現場では一番困る。例えば小学校区のようなデータは地域差や公開ルールがまちまちで、政令指定都市が非公開化してしまうケースもあって、業務上やりづらいという現状があります。

桜井氏

データの提供形態としてAPIが望ましいとも言われますが、AIや機械学習の活用を考えると、大量の生データ自体を出すほうがメリットも大きそうですね。今後はAPIよりもAI前提になるのでしょうか。

橋本氏

現時点ではAPIのメリットは大きいです。一方でAPI整備に時間がかかるなら、まずは生の形で公開していただけるだけでも十分価値があります。ユーザー側で整形・補正できるので、両立していただけるとありがたいです。

松岡氏

それぞれ得意分野がありますし、両方あっていいと思います。生のデータを一括ダウンロードできたほうが便利な場面も多いですし、リアルタイムで繋ぎ込むならAPIが役立つ。業界や目的によって適正が違うので、二本立てで提供されるのが理想ですね。

松岡氏

不動産業界ではこれも位置情報化してほしいという要望は多いです。例えば、環境省の土壌汚染対策法関連データは「○○町付近」といったほどの住所しか公開されておらず、ポリゴンどころか座標すら不明。もし国土数値情報と同じフォーマットで位置情報化されていれば、不動産取引の重要調査などが劇的に効率化します。

橋本氏

ハザードマップを2次利用する際の課題も多いです。2020年7月の宅建業法改正(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html

)で、「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」という手順が求められ、せっかくデジタルで可視化・分析できる国土数値情報があっても、使いにくい状況もあります。制度や運用もデジタルに合わせて変えていけると、さらに活用が進むはずです。

松岡氏

上下水道やガスなどインフラ情報も不動産業務では欲しいのですが、市町村や民間事業者がバラバラに持っており、位置データが公開されていないケースが多い。国交省以外にも多くの官庁にたくさん使えるデータが眠っていると思います。今後も国土数値情報の枠組みで他省庁データを増やしてもらえるとありがたいです。

浅田係長

実際、国土数値情報が持っているデータの中には他省庁のデータを国交省が取りまとめて公開しているものもあります。どんなニーズがあるか教えていただければ、積極的に関係機関と連携し、国土数値情報に加えられないかを検討していきたいですね。

矢吹課長

地籍調査が完了しているエリアの地図は、登記所備付地図として公開されますが、全国が整うまでにはまだ時間がかかる。そこまでの厳密性が不要な領域であれば、地番図などのデータでも分析は十分可能なのではないか。地籍レベルでのデータ化を全国で進めるには時間がかかりますが、必要十分な精度のデータをどう提供するか検討が必要ですね。

松岡氏

筆単位まで正確に分からなくてもいい場面は多いです。むしろ市町村、行政等が管理している紙ベースの大きな地図すらデジタル化されていないケースが問題かなと。これは地番図ではなく地図情報のことで、昔は用地地域も足を運んで閲覧しに行きました。現在ではこうした全国的に統一され有用なものは国土数値情報にもあるように概ねデジタル化されてきたと思います。

しかし、一般的とは言いがたいもの、私どもの岡山の例で言えば文化財保護法における「埋蔵文化財包蔵地」といったものは大きな地図を市役所まで見に行くものでした。

近年デジタル化されて岡山市のページで閲覧できるようになりましたが、このような規制地図がまだ各地の役所に残っていると思います。不動産業者でも結構知らない条例や規制があったりします

AI時代を考えると、これらのデジタル化に加えて、まずはベクトルデータ化や座標付与を進めていただけるだけで分析の幅が広がります。

矢吹課長

国土数値情報の整備にあたっても、自治体などから紙ベースで提供を受けて、当課でGISデータとすることもあります。最初からGISデータの提供を受けたいところですが、そのためには自治体でもGISデータを持つことのメリットをお伝えしていく必要があるのでは、と考えています。

国土交通省 岡村係長

自治体によってもスタンスが異なるため我々もデータ公開にあたっては働きかけや調整を行っています。理解が徐々に得られてきたように思います。

松岡氏

我々のように実際の業務システムで活用している会社はそこそこあります。ただ、業務の現場にしっかり根付かせるには、自治体や他省庁との連携、データ取得の仕組み作りがどうしても要となりますね。

岩崎氏

GISの勉強会やカンファレンスは技術寄りになりがちで、業務で使う人の集まりにリーチしづらい面があります。ただジオ展のようにビジネス寄りの方が集まる場もあるので、そうした場に国土数値情報ユーザーが集まると事例共有や意見交換が進むと思います。

井口氏

Geo関係のイベントでも、QGISなどオープンソースGISの話題が中心で、業界特化のユースケースまではなかなか踏み込めないことが多いです。国土数値情報のユーザー向けにミートアップを開催して事例を共有し合うのは有意義だと思います。

松岡氏

本日はありがとうございました。当社は国土数値情報を非常に活用させていただいています。今後もどんどん量を出してもらうのが嬉しいです。誰が使うかは後から広がるものだと思うので、まずは網羅的に出す。それに合わせて私たちのようなプロダクトベンダーが使いやすく実装していきます。引き続きよろしくお願いします。

橋本氏

同じく、国土数値情報にはとても期待しています。不動産IDのような共通IDが充実していけば、他のデータとの連携がもっと容易になり、業務の効率化や新たなサービス創出も進むと思います。GA

technologiesとして今後もデータ整備の活動には積極的に協力しますので、よろしくお願いします。

岩崎氏

地理空間情報は社会基盤であり、国土数値情報こそが日本の基礎データの要だと思っています。機械可読性を高めるなど、地味だけど重要な課題にもぜひ取り組んでいただきたいです。大学・研究やコミュニティの場からも協力しますので、引き続きよろしくお願いします。

井口氏

皆様の不動産業界での具体的な活用例など大変勉強になりました。国土数値情報は社会全体のコスト削減に寄与する価値あるデータだと思います。AI時代に向けても、より良い整備と公開がされるよう協力したいです。ありがとうございました。

矢吹課長

本日は貴重なご意見ありがとうございます。民間利用が想像以上に広がっていること、そしてまず量を確保して出してほしいという声は大変参考になりました。

また、ファイル形式やメタデータの整備、IDを使ったデータ連携など、今後の政策方針のヒントもたくさんいただきました。これからも社会全体に寄与する情報基盤として、さらなるデータ整備・公開を進めていきたいと思います。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

桜井氏

本日の会議を通していかに「サイレントユーザー」を見つけられるか、ということが大切だと感じました。本日ご参加いただいたような日頃国土数値情報をよく活用されているけど、リクエストや要望を出されてはいない方々を見つけて、ニーズや声を拾いにいくことができるか。そういう意味では本日はそれが実現できたので大変良い機会だったと思います。

▲ラウンドテーブル参加者の集合写真