国土数値情報 洪水浸水想定区域データとQGISを活用した災害リスクの可視化

2025年4月 国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課

ライセンス

本ドキュメントは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(CC BY 4.0)ライセンスのもとで提供されています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについては、下記のサイトを参照してください。

はじめに

近年、異常気象による水害のリスクが高まっており、自治体や住民にとって地域の災害リスクを正確に把握することがますます重要になっています。

国土交通省が提供している国土数値情報 洪水浸水想定区域データを活用することで、洪水時の被害を予測し、具体的な防災計画の策定が可能になります。

この記事では、主に自治体職員、地域防災に関心のある方、居住地域の災害リスクを知りたい方などを対象として、洪水浸水想定区域データをQGISで活用する方法について、以下の解析手順を紹介します。

1. 洪水浸水危険度の可視化

洪水による浸水の範囲を示し、想定される浸水深ごとに色分けを行い浸水範囲内の危険度を可視化します。

2. 各避難所における災害リスクの解析

避難所の地点をマップに示し、その位置における洪水浸水リスクを把握します。

・QGISの基本操作(レイヤの追加やスタイルの設定など)ができることを前提としています。

洪水浸水想定区域データとは

国土数値情報 洪水浸水想定区域データは、洪水時に浸水すると想定される範囲と浸水深を示したポリゴンデータであり、計画規模、想定最大規模、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)の5つのカテゴリに分類したデータを、地方整備局または都道府県ごとに整備して提供しています。

国土数値情報では、記事執筆時点で2012年度(平成24年度)と2019年度(令和元年度)から2023年度(令和5年度)までの整備データを公開しており、過去からの変遷も追うことができます。

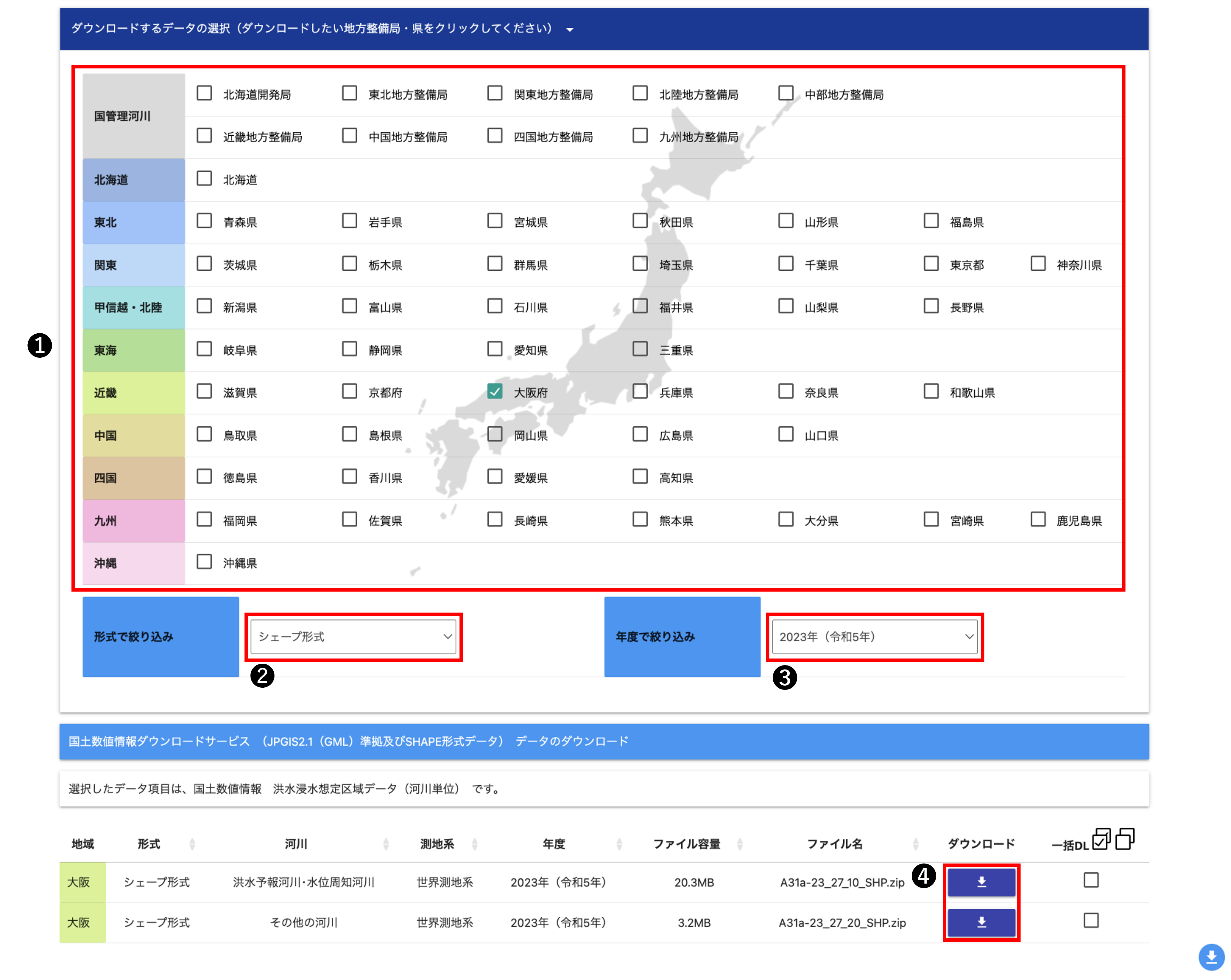

洪水浸水想定区域データのダウンロードと追加

国土数値情報 洪水浸水想定区域データ(河川単位)のダウンロードページからデータのダウンロードを行います。ページ下部に行くとダウンロード画面が表示されるので、ダウンロードしたいデータの絞り込みをします。この記事では、2023年の大阪府のデータ(シェープ形式)をダウンロードします。

1. ダウンロードしたい整備局もしくは都道府県にチェック

2. ファイル形式を選択

3. 整備年度を選択

4. 選択した条件に合うデータセットが表示されるので、ダウンロードボタンをクリックしてデータをダウンロード

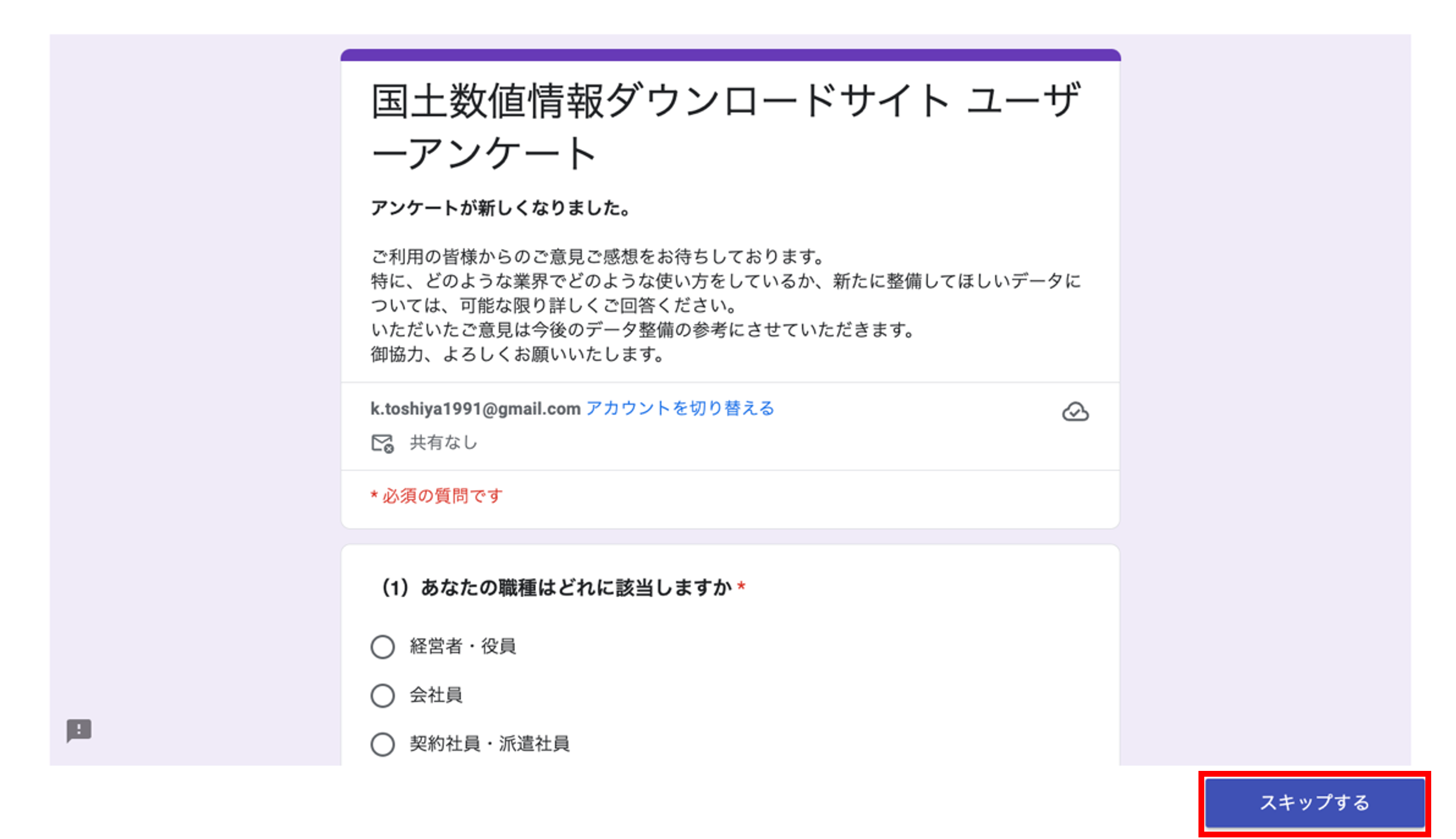

ダウンロードボタンをクリックすると、画面上に、「国土数値情報ダウンロードサイト ユーザーアンケート」が表示されるので、必要に応じて回答をお願いします。回答を完了するか[スキップする]をクリックすることで、データのダウンロードが開始されます。

ダウンロードしたデータはZIP形式で圧縮されているため、解凍しましょう。解凍すると「計画規模」、「想定最大規模」、「浸水継続時間」、「家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)」「家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)」の5つのカテゴリごとにフォルダ分けされており、各フォルダの中にデータが格納されており、河川ごとに分かれています。

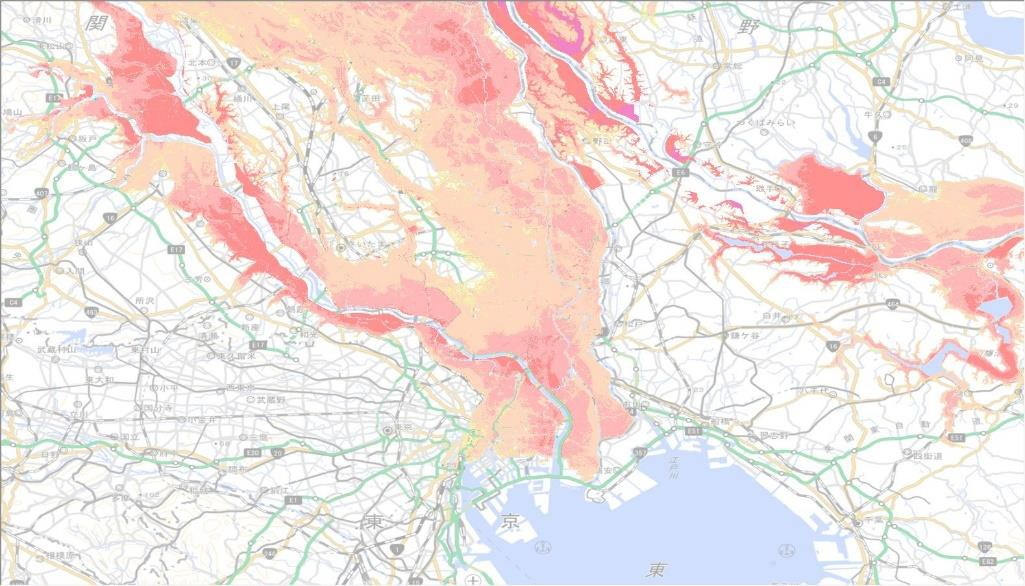

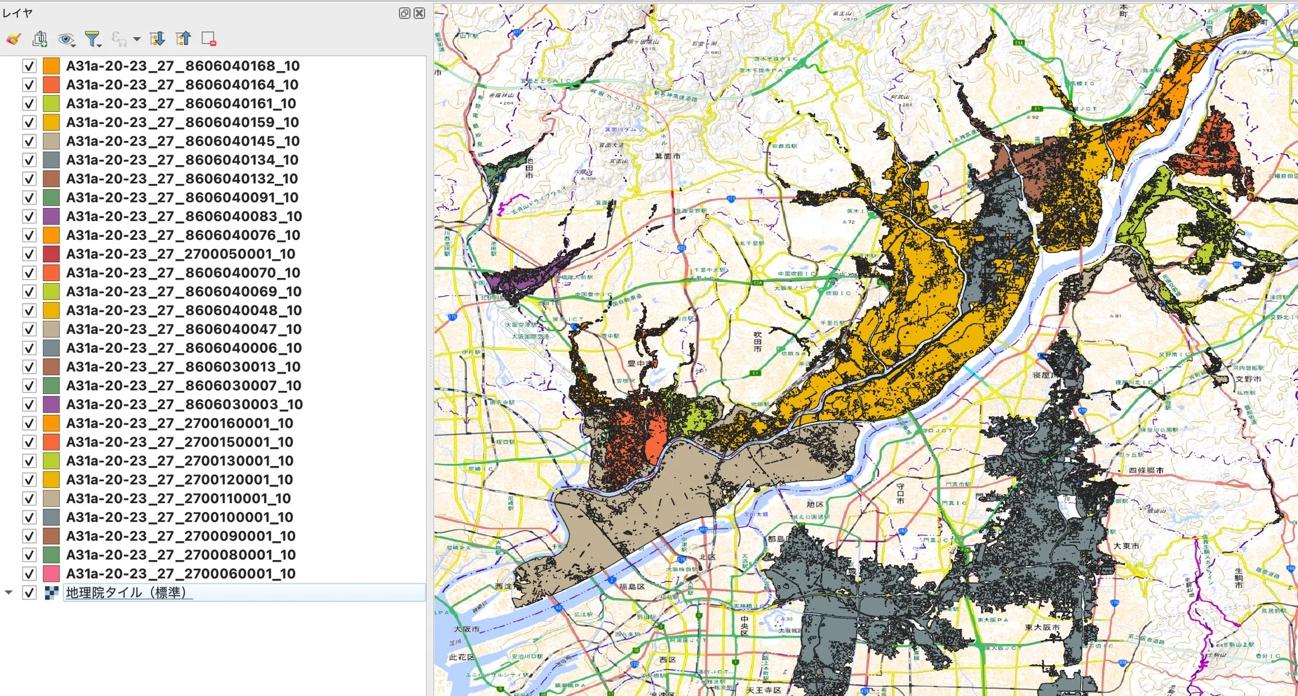

フォルダ内の.shpファイルをQGISにドラッグ&ドロップするとマップに追加され、浸水範囲のポリゴンが表示されます。(以下の画像では想定最大規模内のすべての.shpファイルを追加・表示しています。)

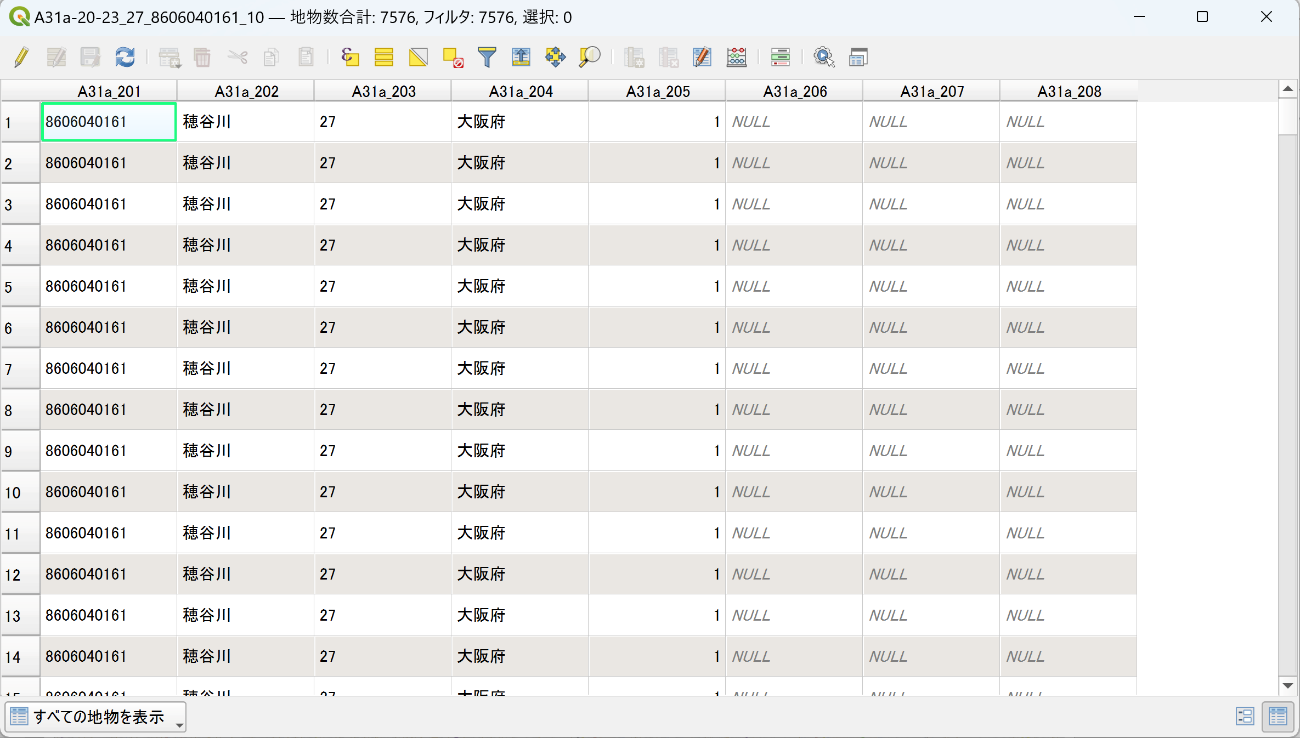

属性テーブルの確認

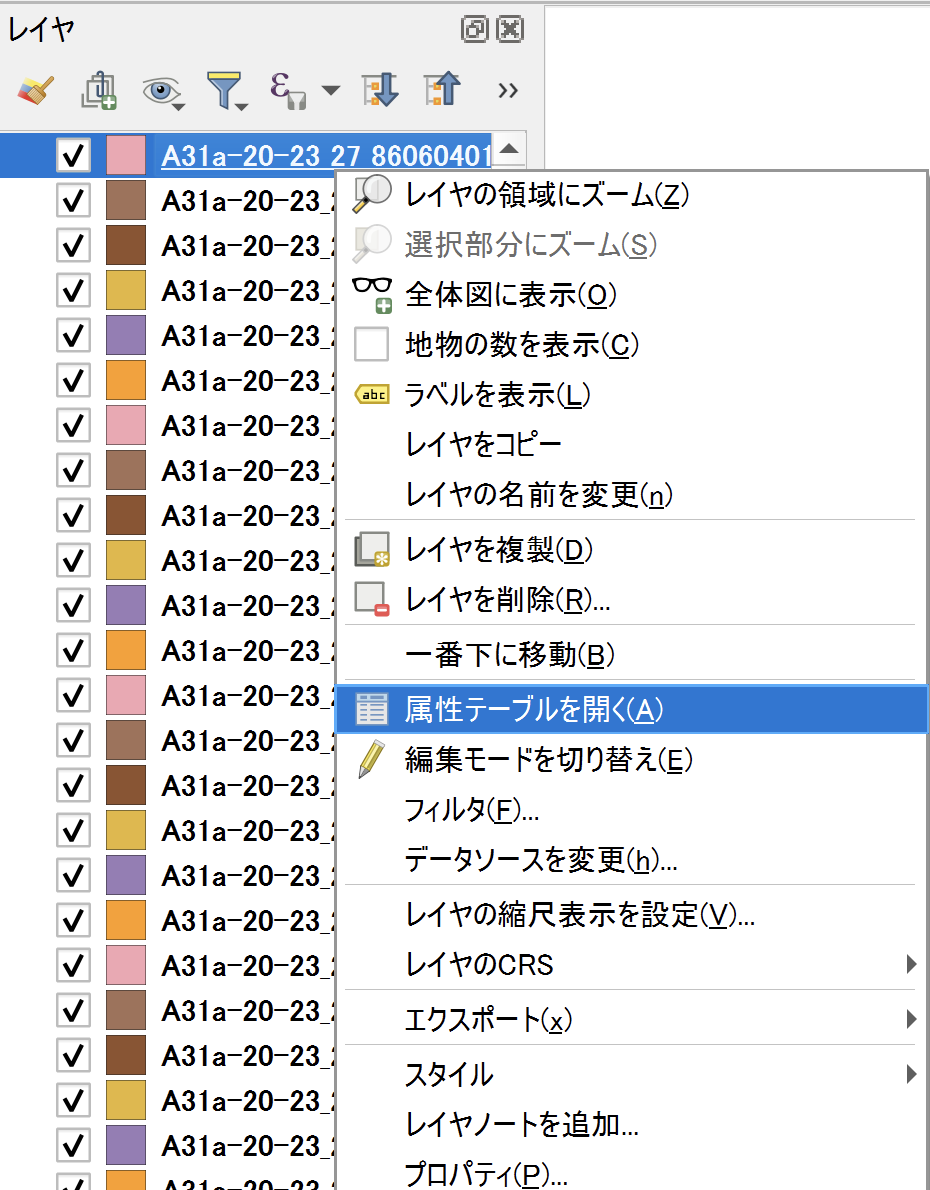

レイヤから洪水浸水想定区域データのレイヤを右クリックし、「属性テーブルを開く」をクリックします。

洪水浸水想定区域データの属性には、河川名や河川管理者、浸水深ランクなどの情報が含まれています。

属性のカラム名や属性の説明については洪水浸水想定区域データのダウンロードページで確認することができます。たとえば、想定最大規模データの場合「A31a_205」は浸水深ランクを示しており、1~6の値が入力されていることがわかります。

解析処理を始める前の補足(ジオメトリの修復)

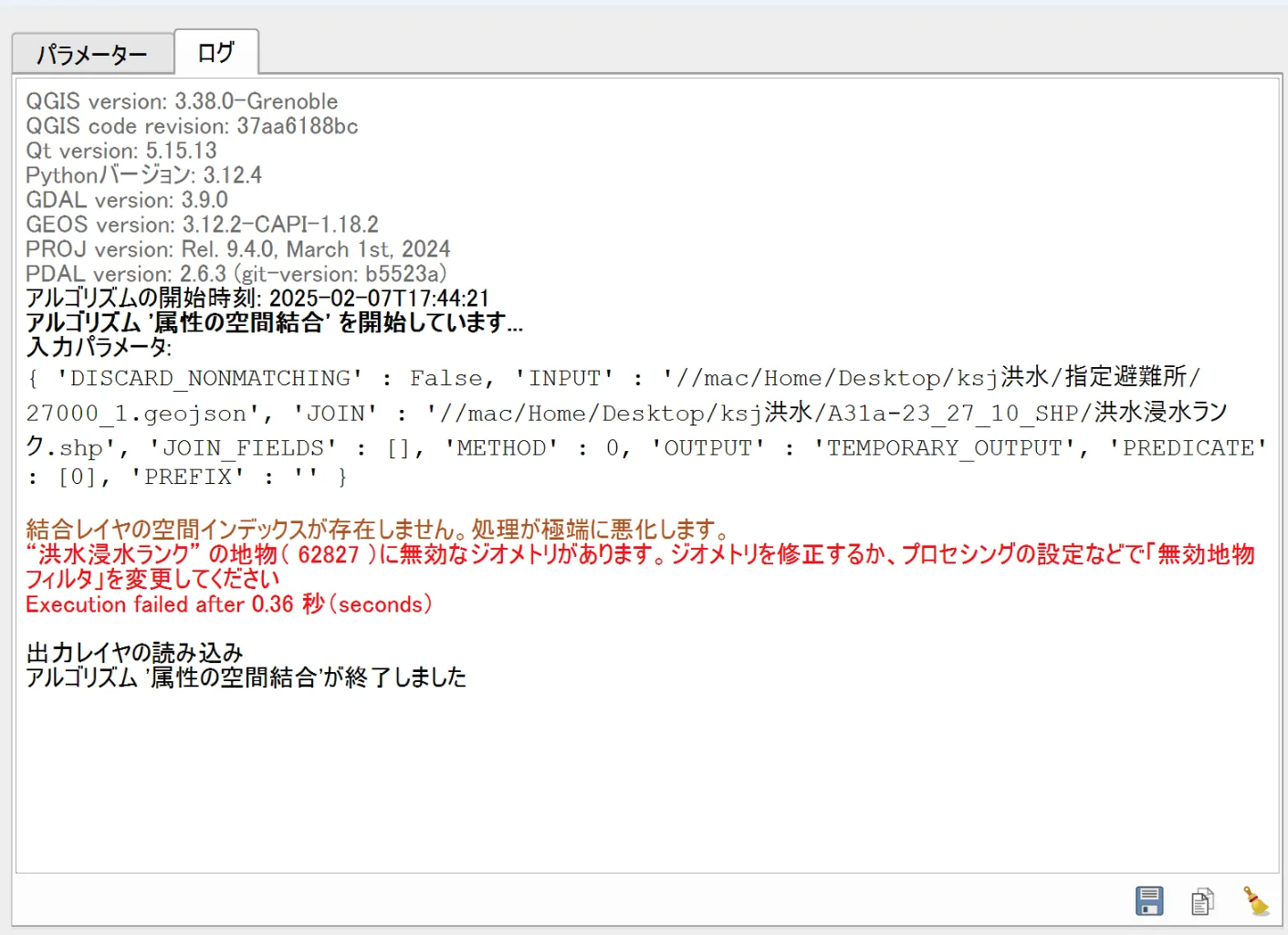

この後のステップで紹介する「属性の空間結合」などの処理を実行する際に、以下のような赤字のエラーが表示されて処理が実行できない場合は、データの幾何構造(ジオメトリ)に不具合がある可能性があります。

そのようなエラーが発生した場合は、「ジオメトリの修復」を実行しましょう。

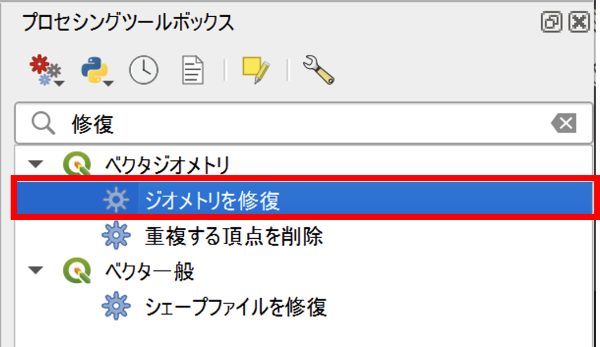

メニューバーから[プロセシング]→[ツールボックス]を選択します。

プロセシングツールボックスが開いたら、検索欄に「修復」と入力して、検索結果から「ジオメトリを修復」をダブルクリックします。

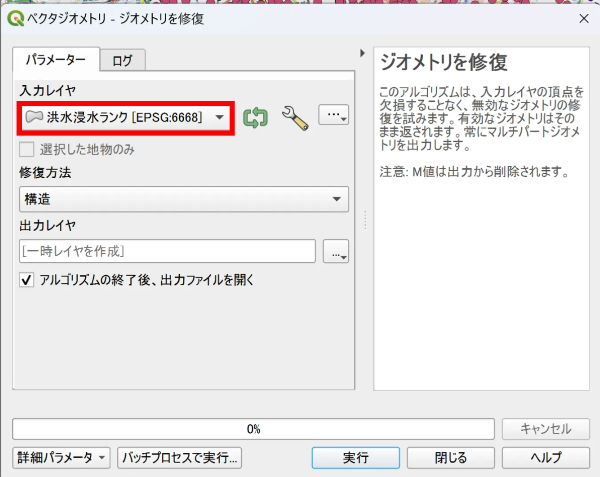

パラメータは以下のように設定します。

1. 入力レイヤ:洪水浸水想定データ

2. [実行]ボタンをクリック

実行すると、ジオメトリが修復されたデータがマップに追加されるので、そのデータを利用して解析を進めてみてください。

レイヤを結合して1つのレイヤにする

洪水浸水想定区域データを浸水深ごとに色分けして、浸水リスクを可視化してみましょう。その前に、今のままでは河川ごとにレイヤが分かれており、レイヤの管理が煩雑になるので、これらのレイヤを1つに結合していきます。

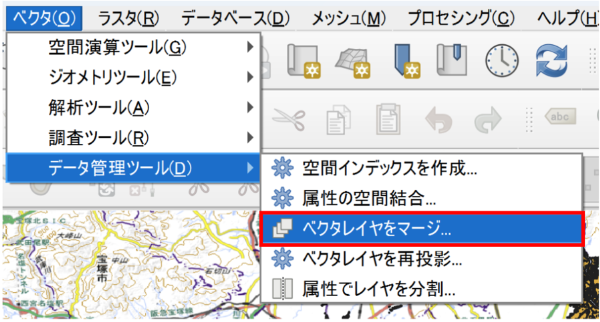

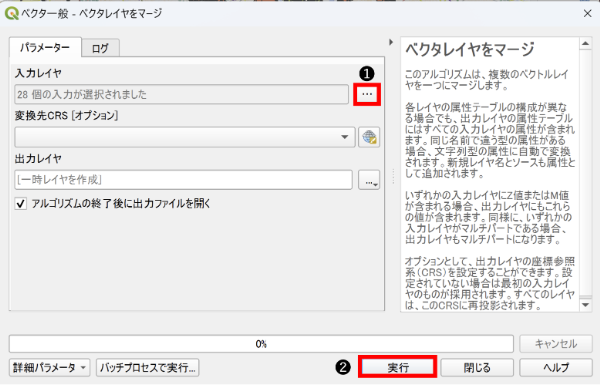

メニューバーから[ベクタ]→[データ管理ツール]→[ベクタレイヤをマージ]を選択します。

1. 入力レイヤ:[…]をクリックし、統合するすべての洪水浸水想定区域データにチェックを入れて[OK]をクリックします。

2. [実行]ボタンをクリックします。

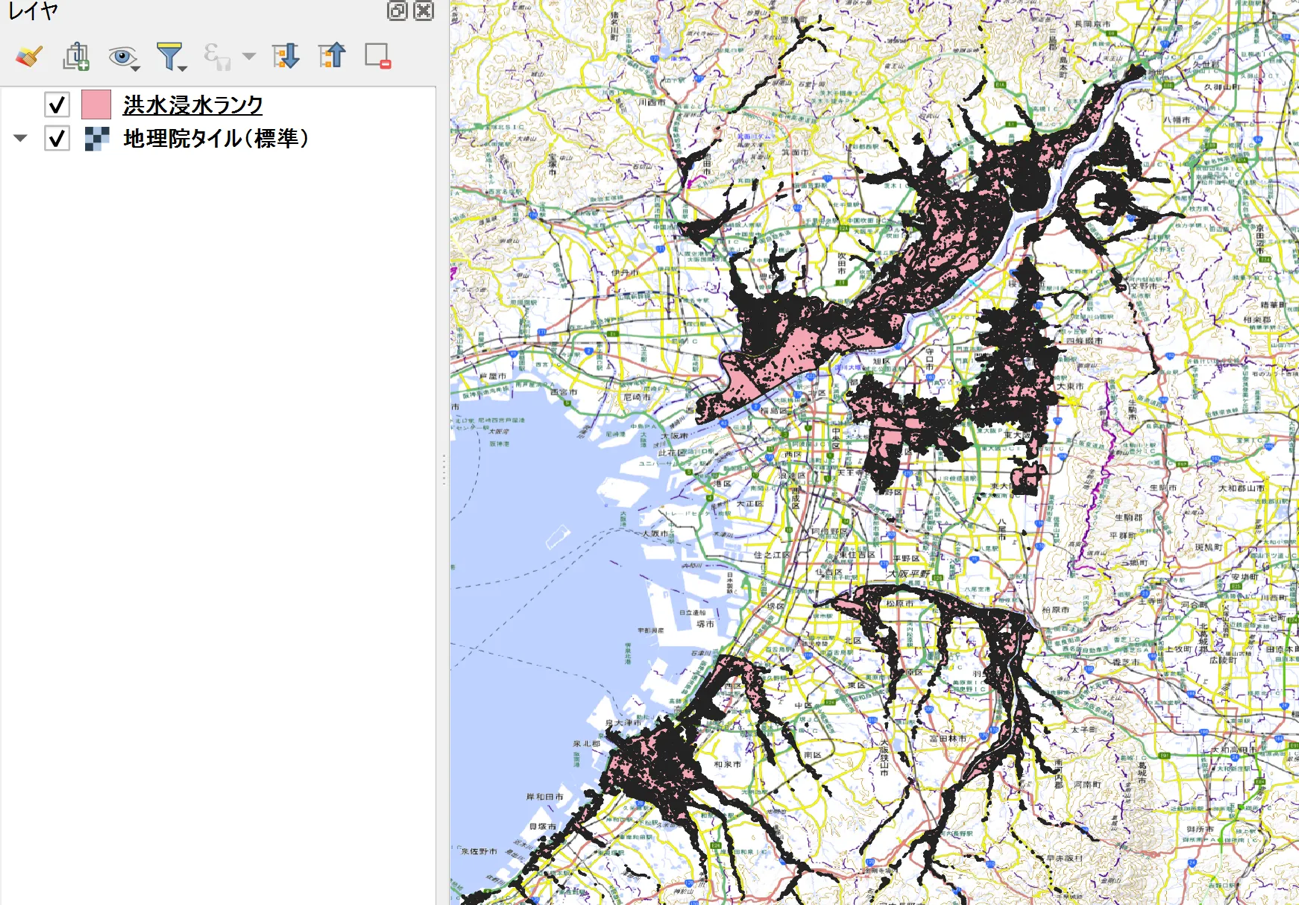

処理を実行すると、選択したレイヤが結合されたレイヤが出力され、マップに追加されます。レイヤ名は「洪水浸水ランク」としておきます。

なお、結合前のレイヤは使用しないため、削除しておくとよいでしょう。

浸水深ランクごとに色分けをする

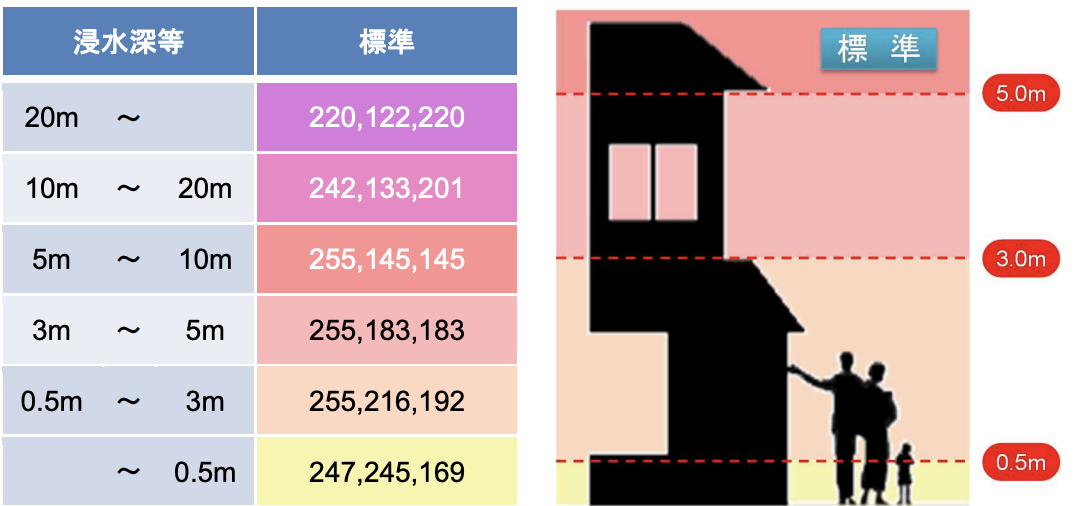

洪水浸水深の配色については、住民のみならず旅行者や通勤・通学者がどこにいても水害リスクを認識し、避難行動を検討できるようにするために原則として統一する必要があり、ISO 等の基準や色覚障がいのある方への配慮、他の防災情報の危険度表示との整合性等を踏まえ、以下の配色を標準としています(洪水浸水想定区域図作成マニュアル)。

この配色に合わせて洪水浸水想定データを色分けしていきます。

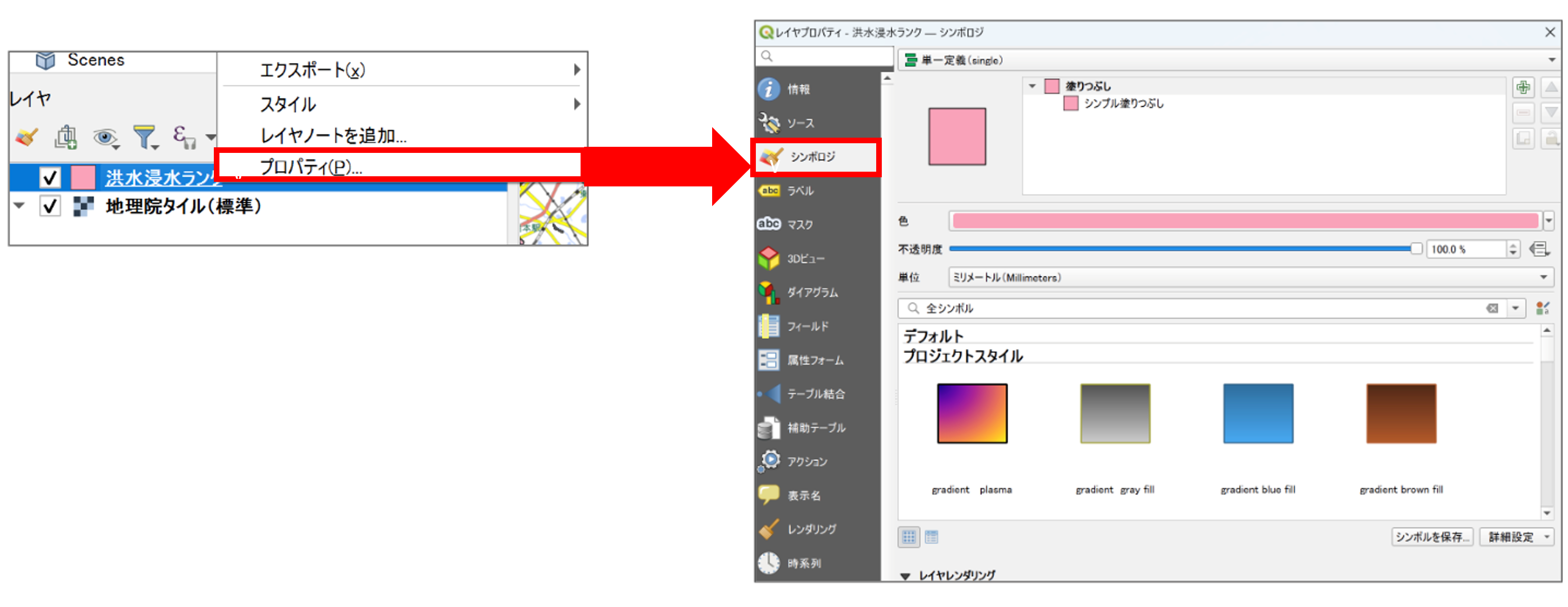

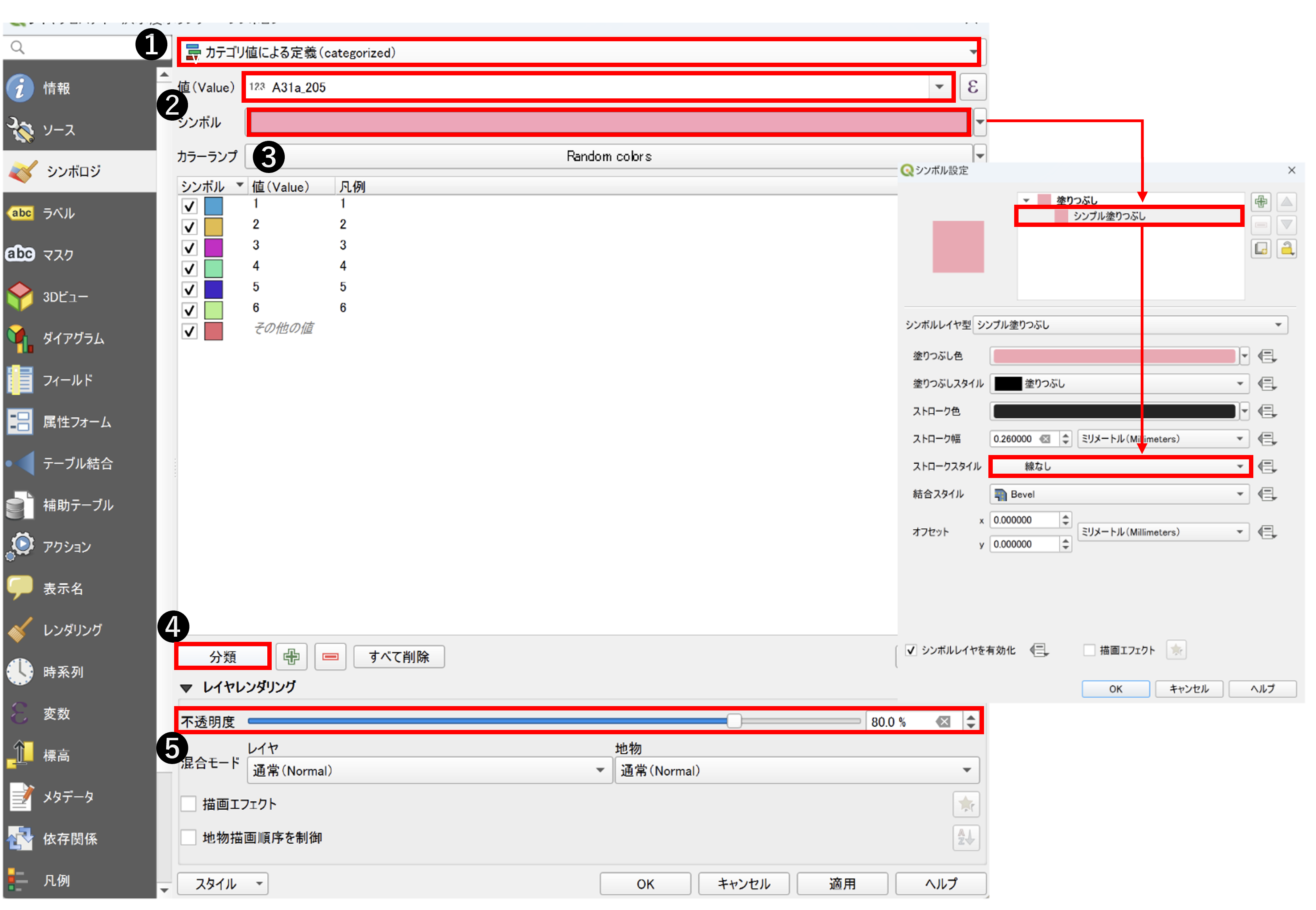

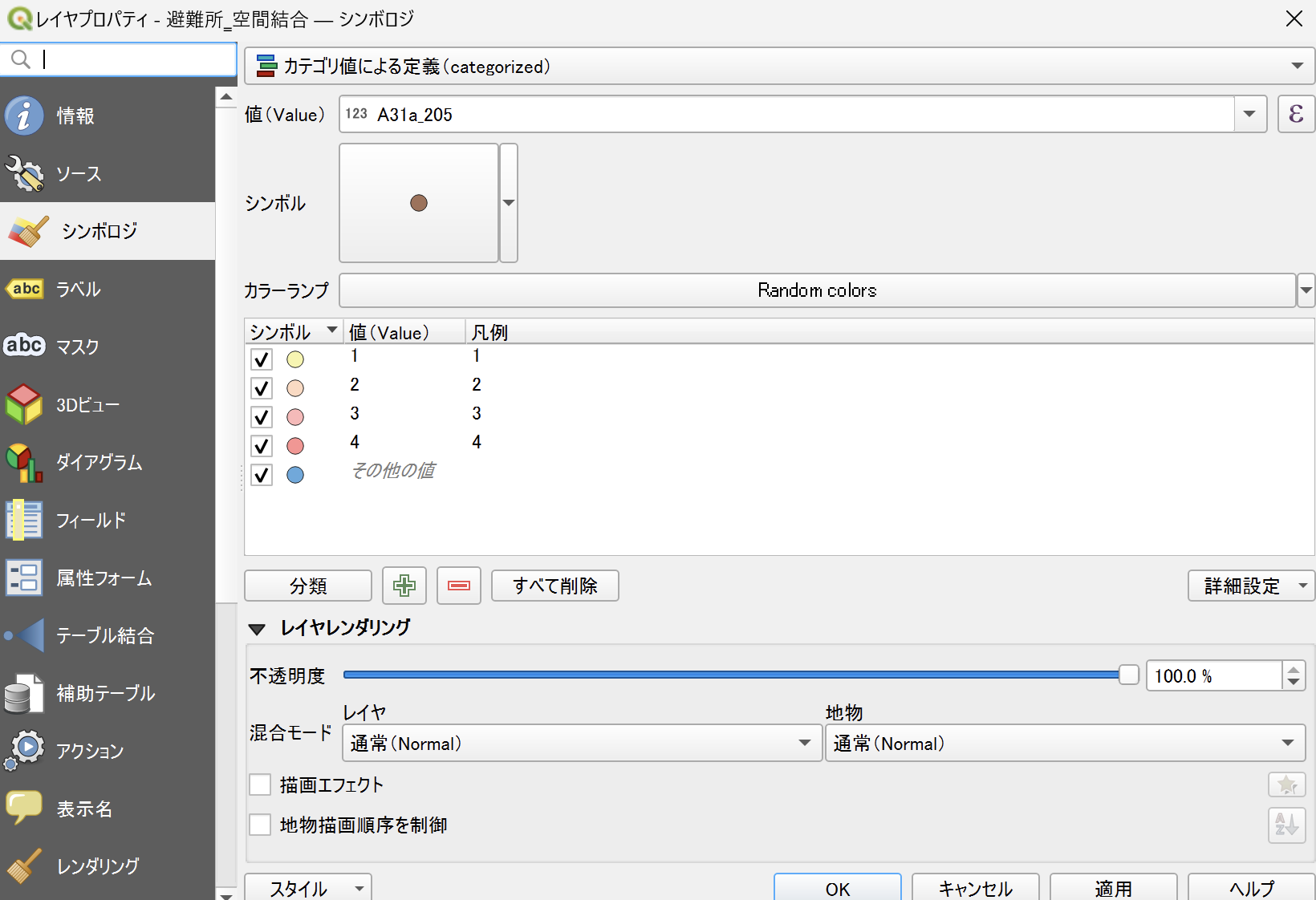

洪水浸水ランクのレイヤを右クリックし、[プロパティ]を開き、[シンボロジ]メニューを選択します。

1. モード:[カテゴリ値による定義]を選択します。

2. 値:色分けする属性を指定します。[▼]をクリックして、[A31a_205]を選択

3. シンボル:ポリゴンの枠線の表示を無くすために、「シンボル」をクリックし、「シンプル塗りつぶし」をクリック、さらにストロークスタイルを「線なし」にします。

4. [分類]ボタンをクリックすると浸水深ランクごとに色が指定されます。

5. ポリゴンの色の透過性をつける場合には、「不透明度」を指定します。

このままでは浸水ランクがランダムな色になっているので、洪水浸水想定区域図作成マニュアルに記載の色を設定しましょう。

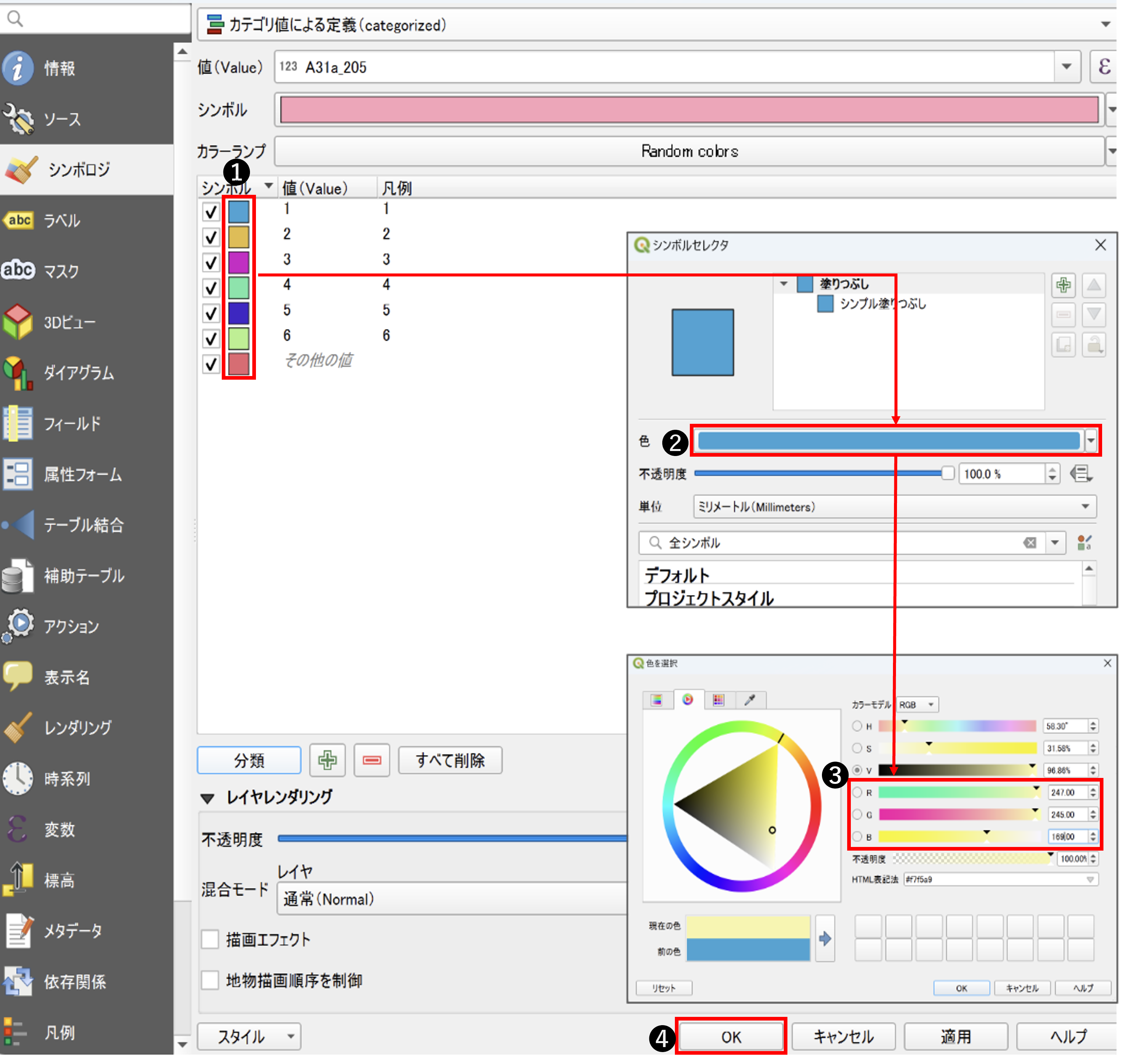

1. 色を変更するランクのシンボルをダブルクリックします。

2. シンボルセレクタのウインドウが表示されるので、色をクリックします。

3.

さらに色の選択ウインドウが表示されるので、R・G・Bのそれぞれに洪水浸水想定区域図作成マニュアルで指定されているRGBのカラーコードを指定してください。

(例えば、ランク1の「0m以上0.5m未満」の場合、R:247、G:245、B:169にします)

4. [OK]をクリックすると、地図上の洪水浸水想定データが色分けされます。

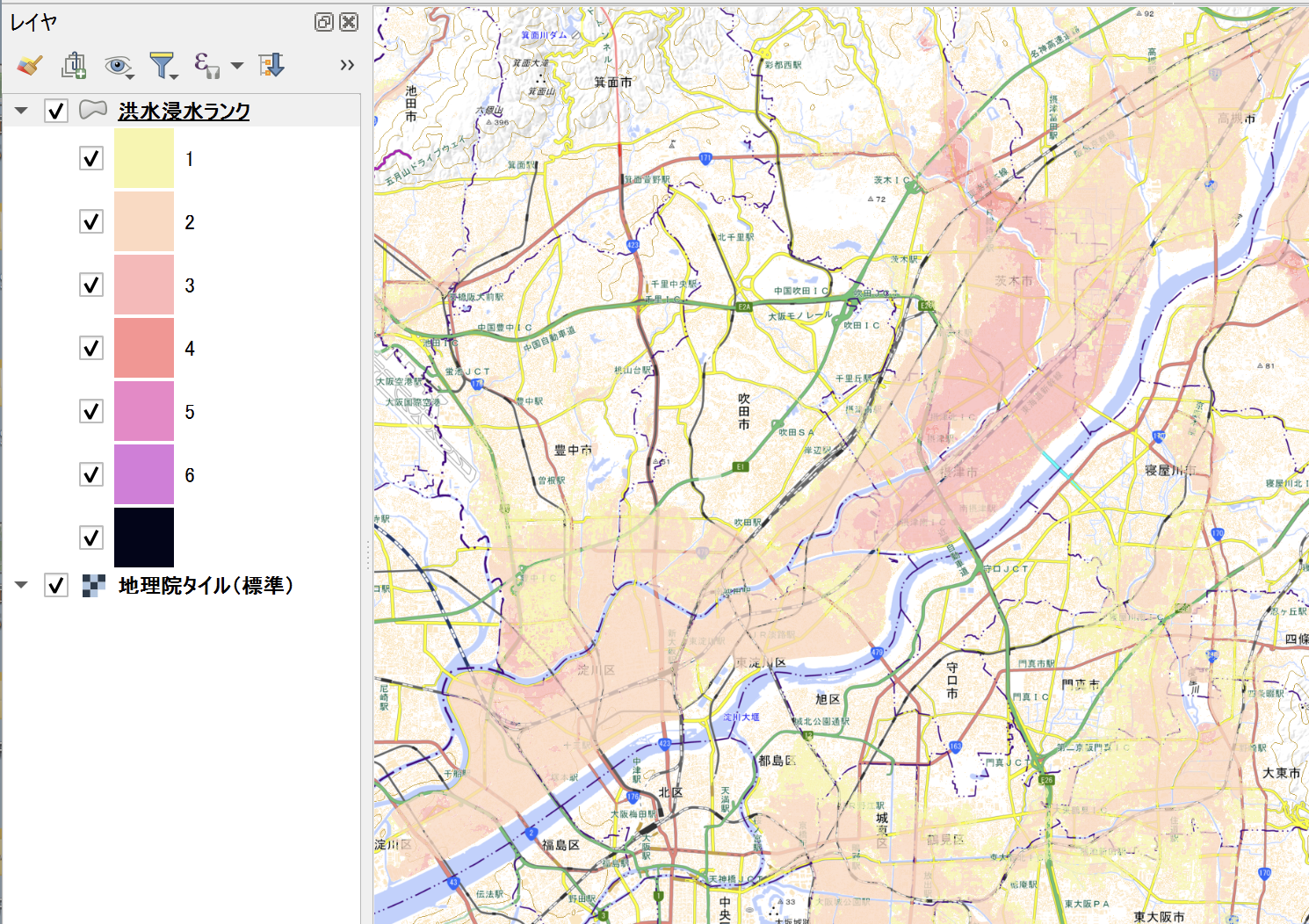

マップキャンバスを確認すると、次のように表示されます。

避難所ごとの浸水深を調べる

続いて、避難所ごとの浸水深を調べてみましょう。

今回は避難所のデータとして、国土地理院より公開されている「指定緊急避難所・指定避難所データ」を活用します。

ダウンロードページにアクセスすると、日本全国の「指定緊急避難場所」および「指定避難所」のデータを、都道府県・市町村別にダウンロードすることができるので、分析対象の地域の指定避難所データをダウンロードしましょう。

データはCSVファイルとGeoJSONファイルで取得することができます。GeoJSONファイルはそのままQGISで開くことができるので、今回はGeoJSONファイルをQGISに読み込みます。

次に、避難所の地点の浸水ランクを調べるには、「属性の空間結合」を行います。属性の空間結合は、重なり合うレイヤが存在する場合に、一方の属性をもう一方のデータの属性に付与する処理です。

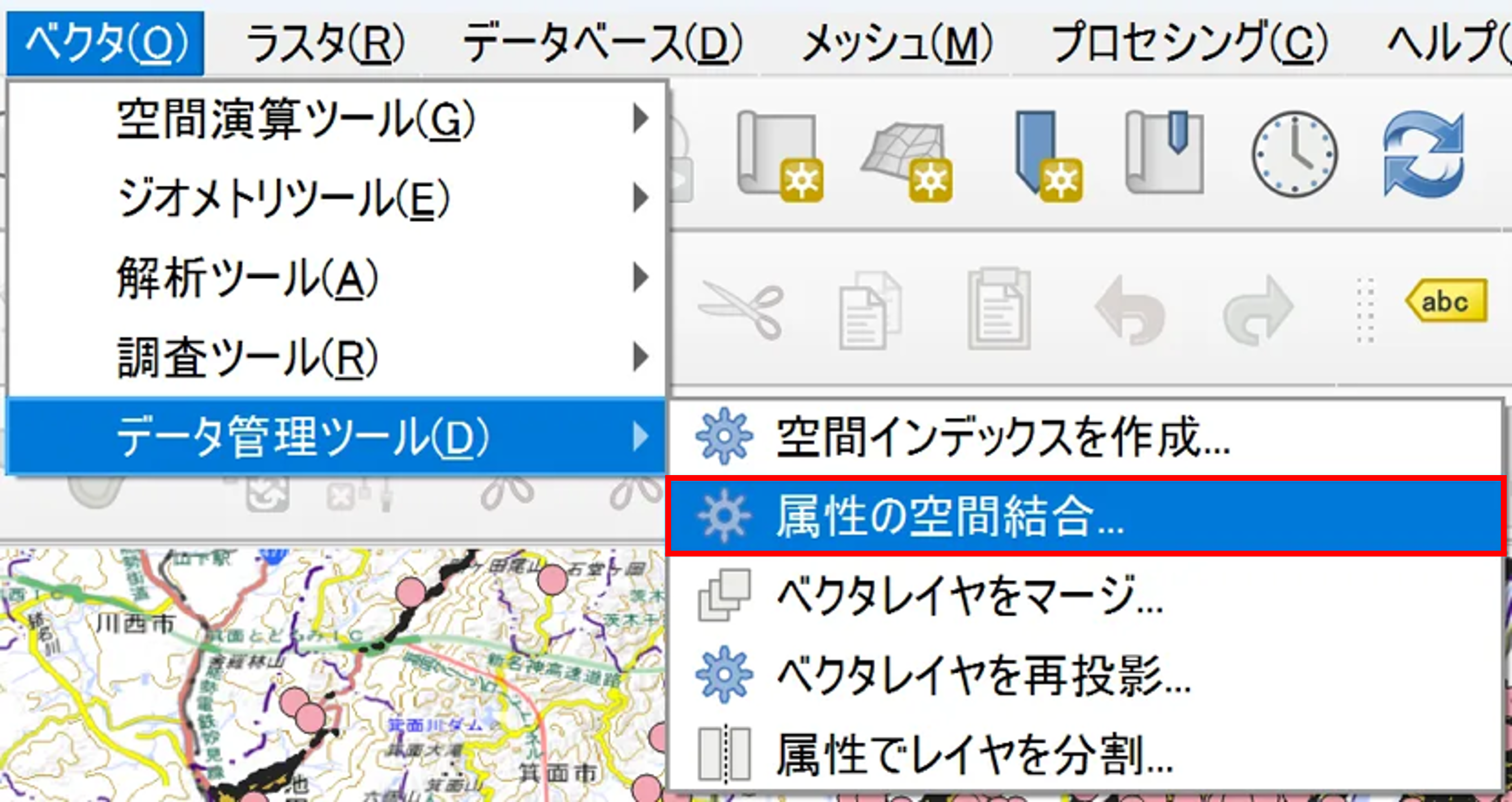

属性の空間結合は、メニューバーの[ベクタ]から[データ管理ツール]→[属性の空間結合]から実行します。

パラメータは以下のように設定します。

1. 地物を結合するレイヤ:避難所のポイントデータを指定します。

2. 空間的関係:結合先のレイヤと結合する属性を持つレイヤの空間関係を指定します。今回は交差する(Intersect)を指定します。

3. 比較対象:結合したい属性を持つレイヤを指定します。今回は洪水浸水ランクレイヤのポリゴンデータを指定します。

4. [実行]ボタンをクリックします。

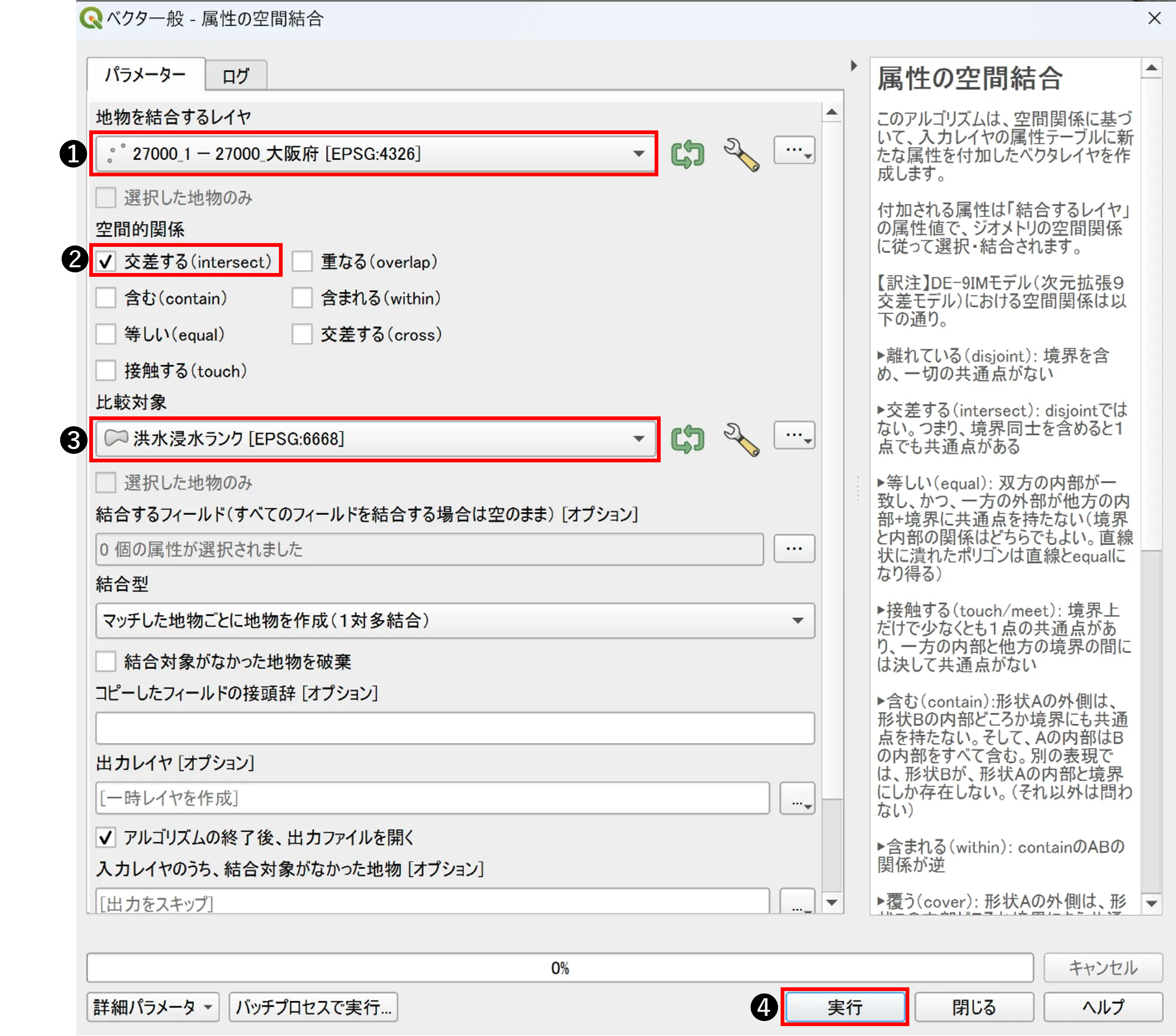

処理が完了すると、マップにポイントレイヤが追加されます。レイヤ名を「避難所_空間結合」のように変更して、元の避難所レイヤと区別できるように変更しておきましょう。

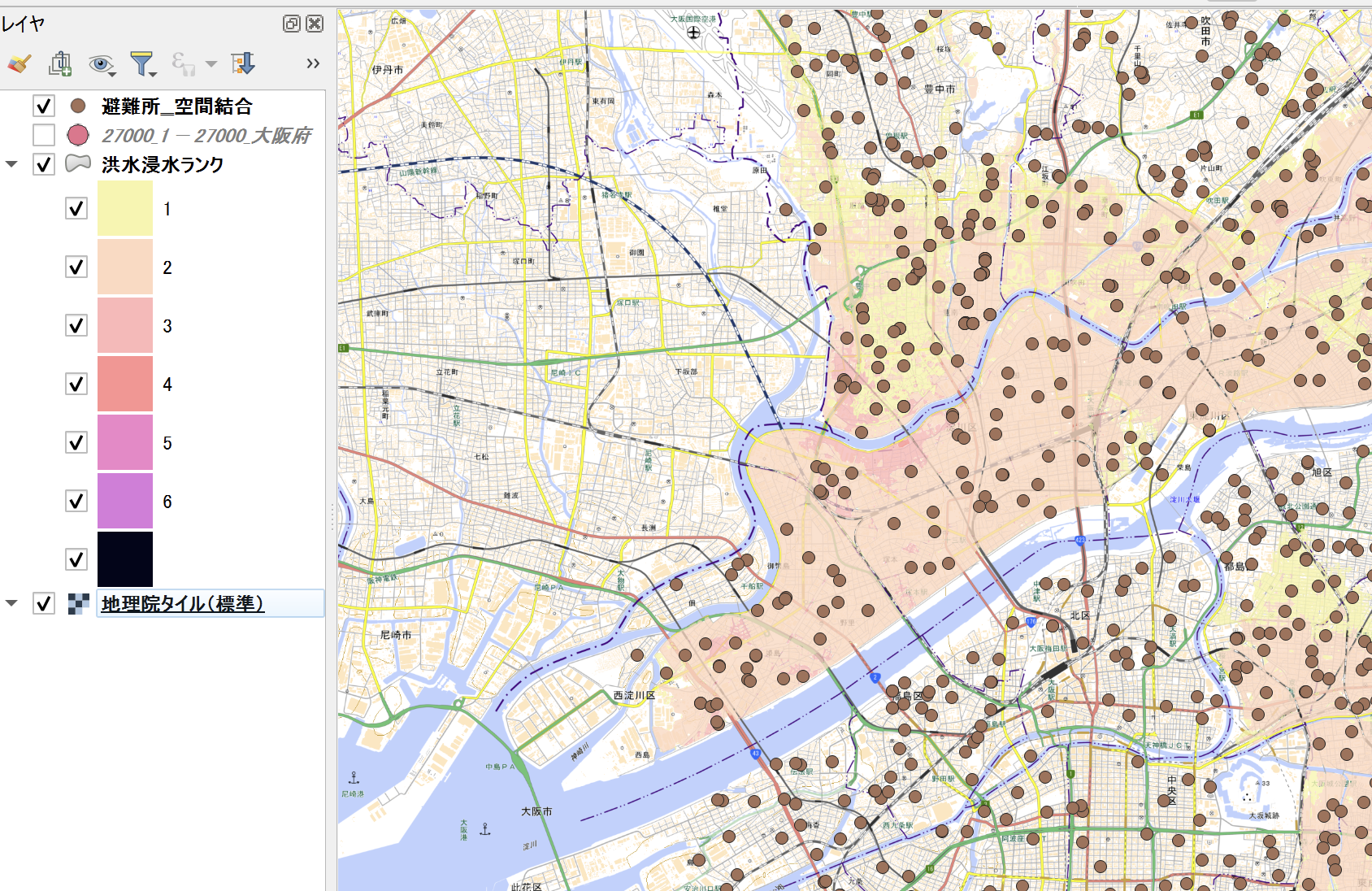

追加されたポイントレイヤの属性テーブルを確認すると、元の避難所のポイントデータが持っていた属性に加えて、洪水浸水想定区域ポリゴンが持っていた属性が追加されていることが確認できます。 値が「NULL」となっている地物は、属性を結合する地物が見つからなかった(避難所が浸水想定区域ポリゴンと交差していなかった)ことを意味しています。 また、洪水浸水想定データのレイヤと同様に、「A31a_205」列に浸水ランクの値が入力されています。

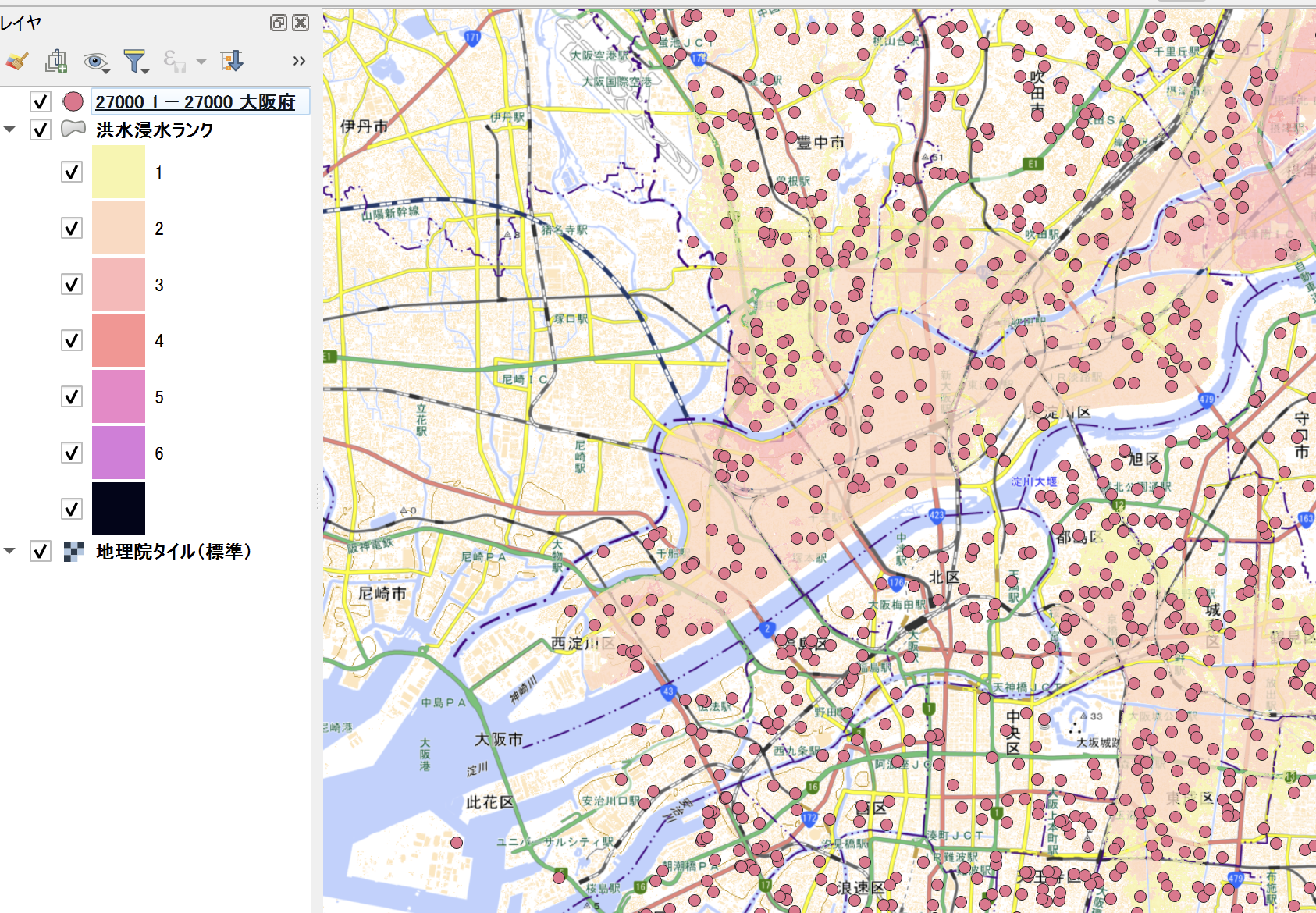

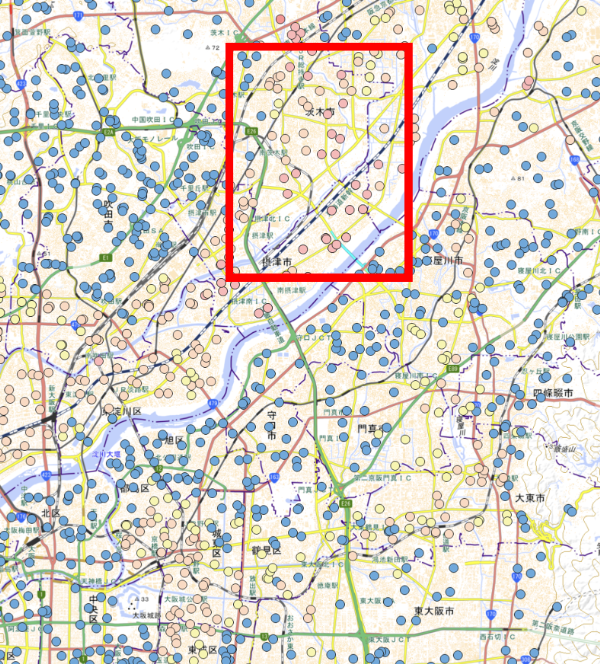

洪水浸水想定区域ポリゴンを色分けした時と同様の手順で、ポイントデータを色分けしてみましょう。

淀川右岸側の摂津市付近(図内赤枠の範囲)ではランク4に該当する避難所が多く、浸水深ランクが高いエリアであることがわかります。

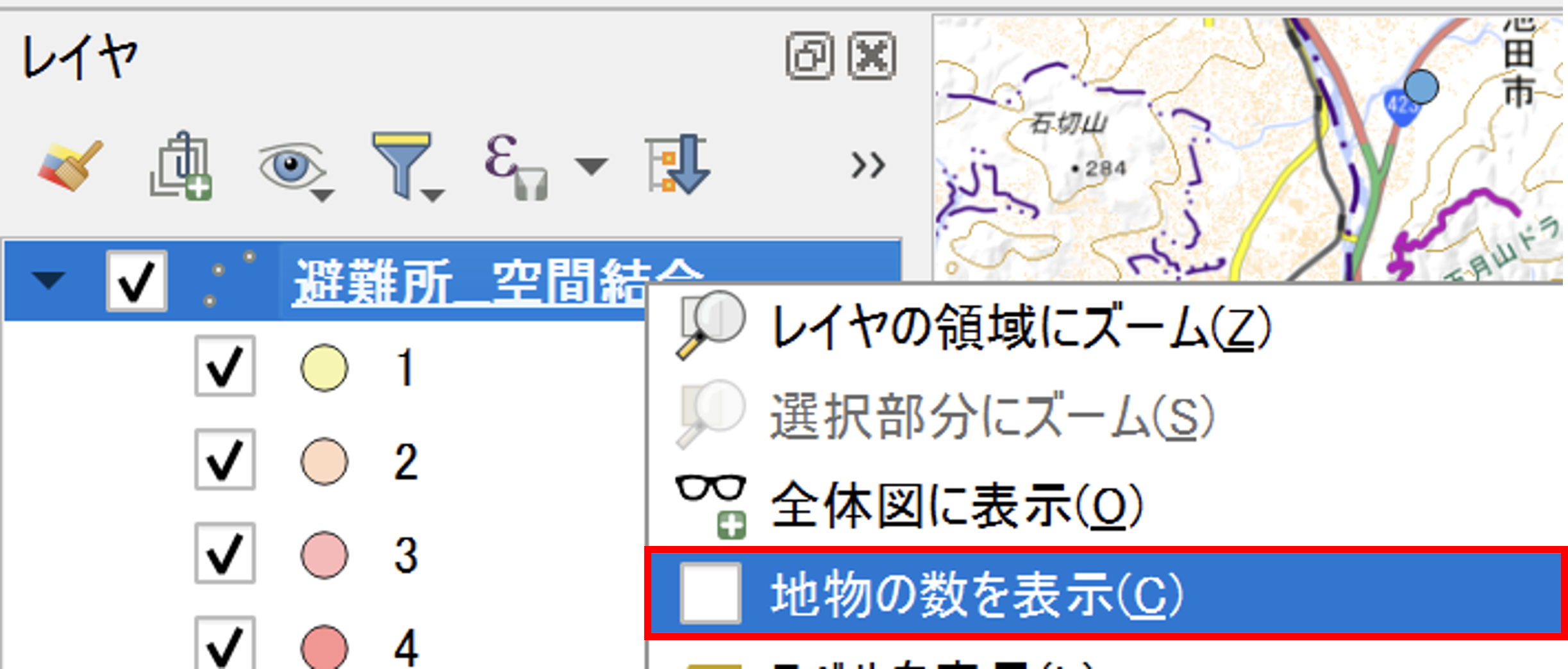

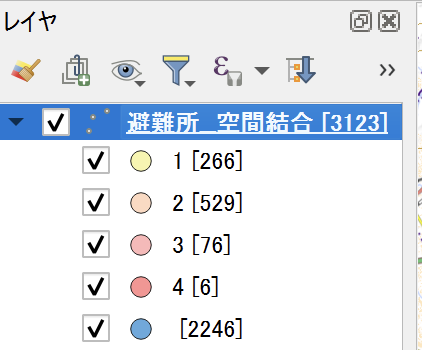

最後に、浸水ランクごとの避難所の件数を集計してみます。「避難所_空間結合」レイヤを右クリックし、[地物の数を表示]にチェックを入れます。

各洪水浸水ランクのポイント数が表示され、浸水深ランクごとに避難所が何件あるのか把握することができます。

今回分析対象としている大阪府のデータでは、「浸水ランク5(10m以上20m未満)」や「浸水ランク6(20m以上)」の地点は存在しませんが、「浸水ランク4(5m以上10m未満)」に該当する避難所が6件存在することが確認できます。

将来推計人口データを活用した洪水浸水想定区域内の人口分析

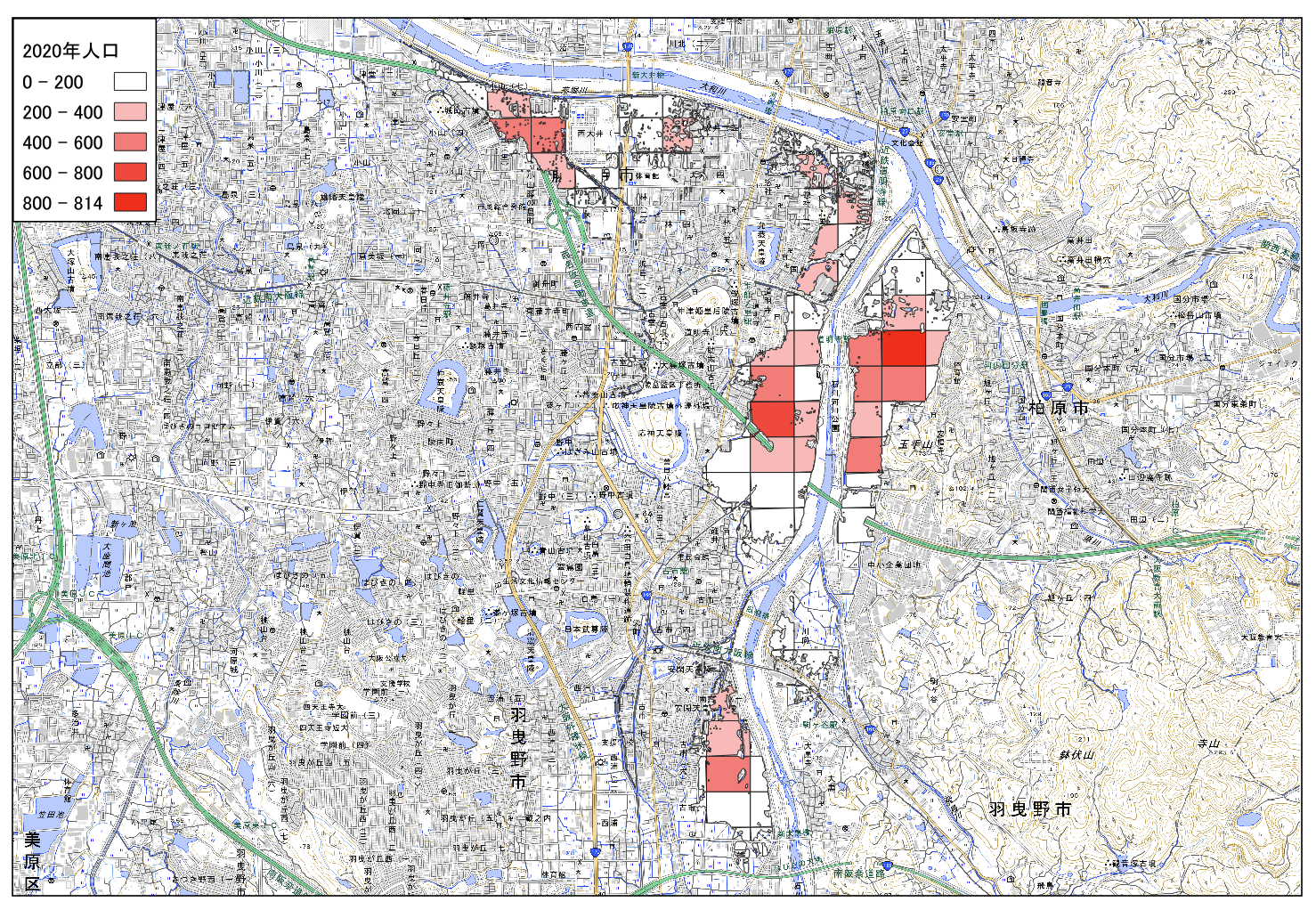

国土数値情報 メッシュ別将来推計人口データを活用することで、洪水浸水想定区域内の人口を分析することも可能です。

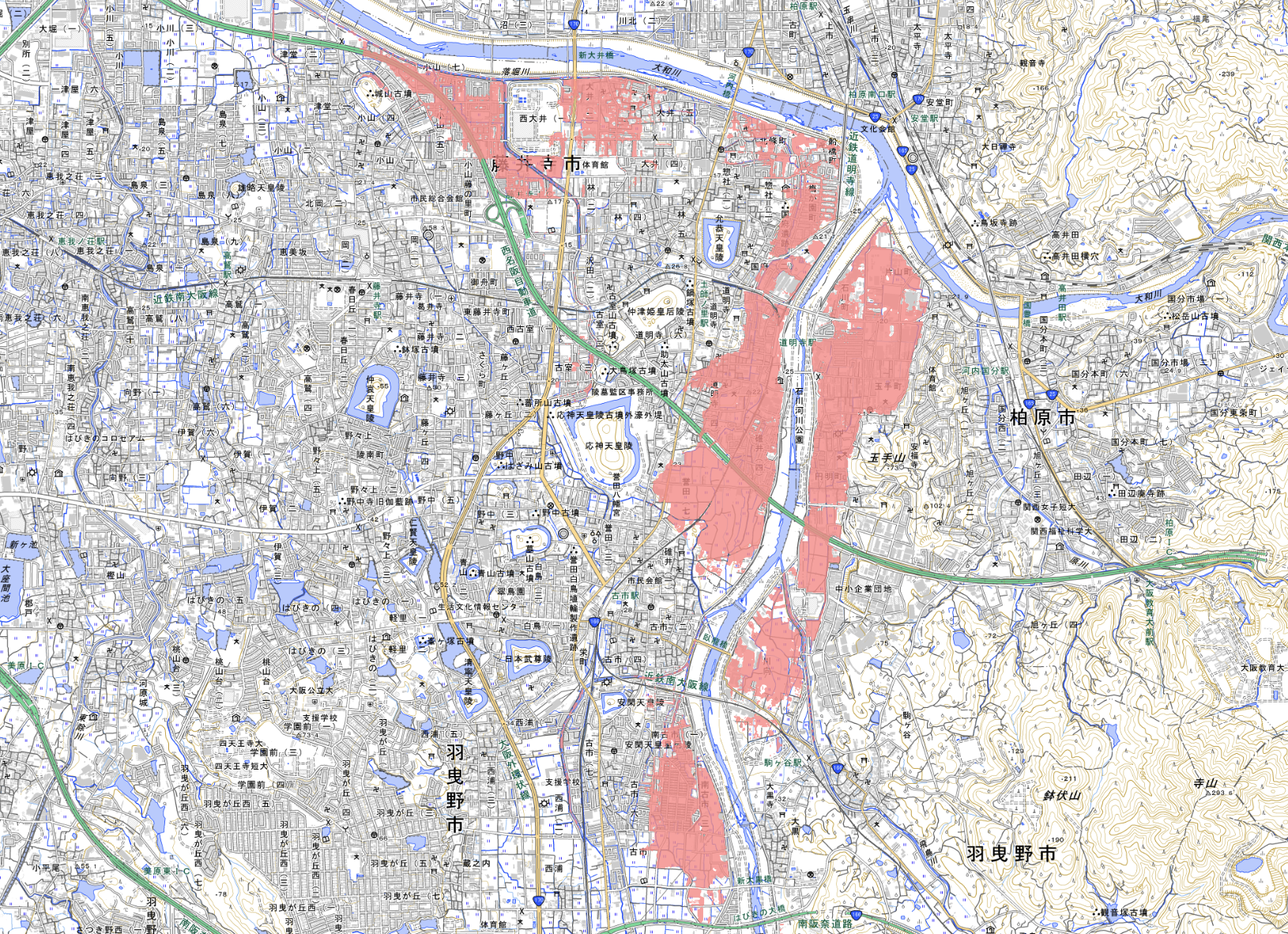

全ての領域を対象とすると処理に時間がかかるので、今回は例として、大和川沿いの浸水ランクが4以上のポリゴンを抽出して、人口分析をしてみます。対象範囲は以下のとおりです。

国土数値情報から、大阪市の250mメッシュ別将来推計人口データ(R6国政局推計)データをQGISに追加して、上記の範囲で2020年(PTN_2020)の人口データを基に面積按分を行った結果を以下に示します。

分析の結果、洪水浸水ランクが4以上のエリアには多数の人口が居住していることが確認されました。

面積按分による人口分析の方法については、 「国土数値情報とQGISを活用した交通空白地の抽出と人口分析」の記事で紹介していますので、ぜひご参照ください。

おわりに

この記事では、QGISを活用した国土数値情報の洪水浸水想定区域データの利用方法について、具体的な事例を紹介しました。浸水深ごとの色分け表示や避難所ごとの浸水深ランクの解析を行うことで、より効果的な防災対策を進めることができます。

このようなデータを活用することで、住民一人ひとりが災害リスクを把握し、防災意識を高めることが可能となります。QGISを用いた地域の災害リスクの可視化に、ぜひ取り組んでみてください。