国土数値情報 地価公示データとQGISを活用した都市の地価分析

2025年4月 国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課

ライセンス

本ドキュメントは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(CC BY 4.0)ライセンスのもとで提供されています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについては、下記のサイトを参照してください。

はじめに

この記事では、国土数値情報で公開されている地価公示データのQGISでの活用方法について解説します。主に自治体職員、不動産業者、都市計画コンサルタントを対象として、以下の2つの解析方法を紹介します。

1. 地価の変動率の可視化

(1) 地価の変動率を地図上で示すことで、上昇・横ばい・下落地点を直感的に把握できるようにします。

(2) 地価公示の用途ごとにフィルタリングを行い、用途ごとに変動率の変化を把握できるようにします。

2. 駅から500メートル圏内の地価公示価格の集計

(1) 駅データを活用して、各駅から半径500メートル圏内にある地価公示地点の価格を集計することで、駅ごとの地価動向を把握できるようにします。

これらの手法により、地価の動向を視覚的に把握し、効果的な不動産分析や都市計画の検討に活用できます。

・QGISの基本操作(レイヤの追加やスタイルの設定など)ができることを前提としています。

地価公示とは

地価公示とは、地価公示法に基づき、都市計画区域等における標準的な地点の毎年1月1日時点の 1 ㎡あたりの正常な価格を国土交通省土地鑑定委員会が判定・公示するものです。公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされています。

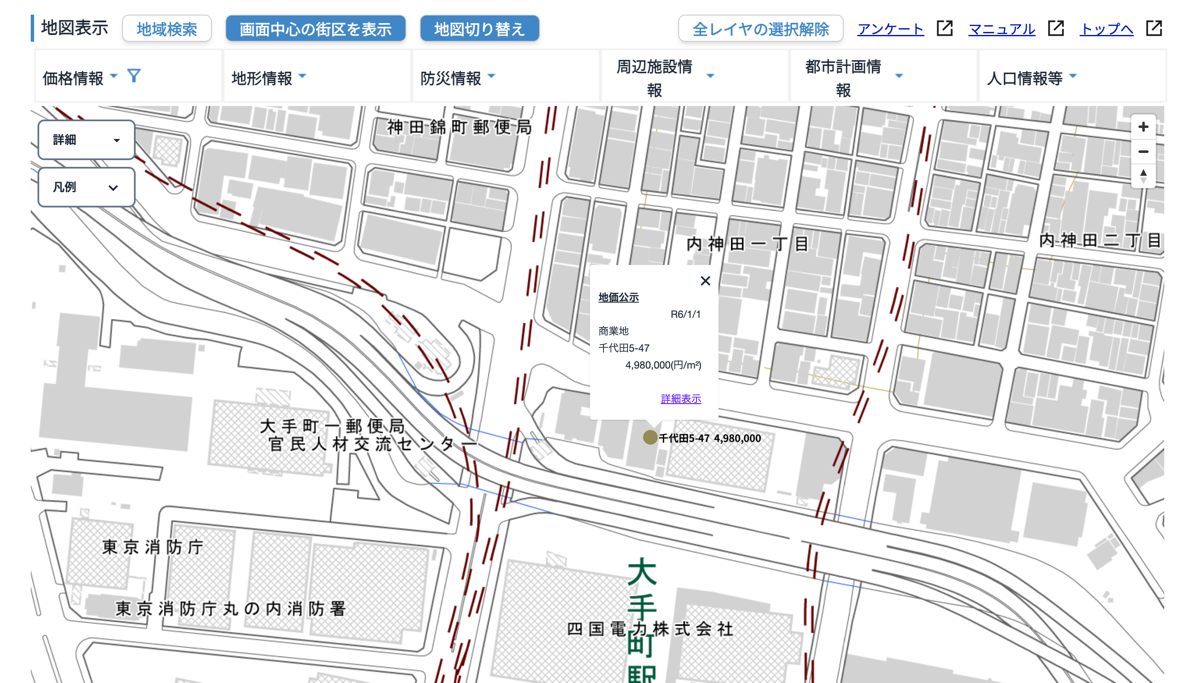

また、国土交通省が公開している「不動産情報ライブラリ」では、地図で地価公示の地点の価格などを確認することが可能です。

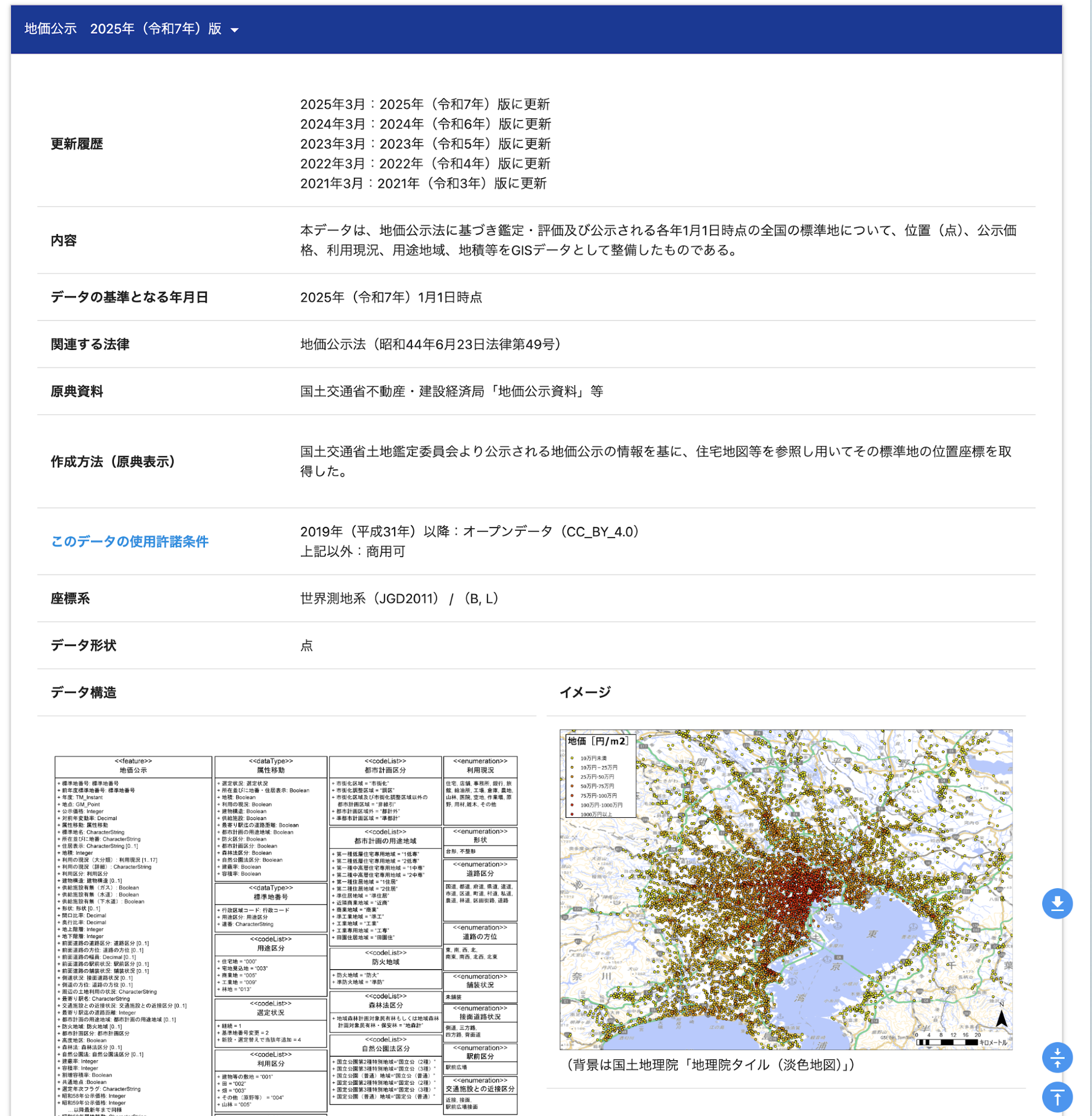

国土数値情報では、1983年(昭和58年)以降の地価公示データを公開しており、地価や利用状況などの情報が属性データとして整備されています。2025年3月には、2025年1月1日時点の価格を反映した最新の地価公示データが公開されました。

地価公示データのダウンロードと追加

それでは、国土数値情報から地価公示データをダウンロードし、QGISに追加しましょう。

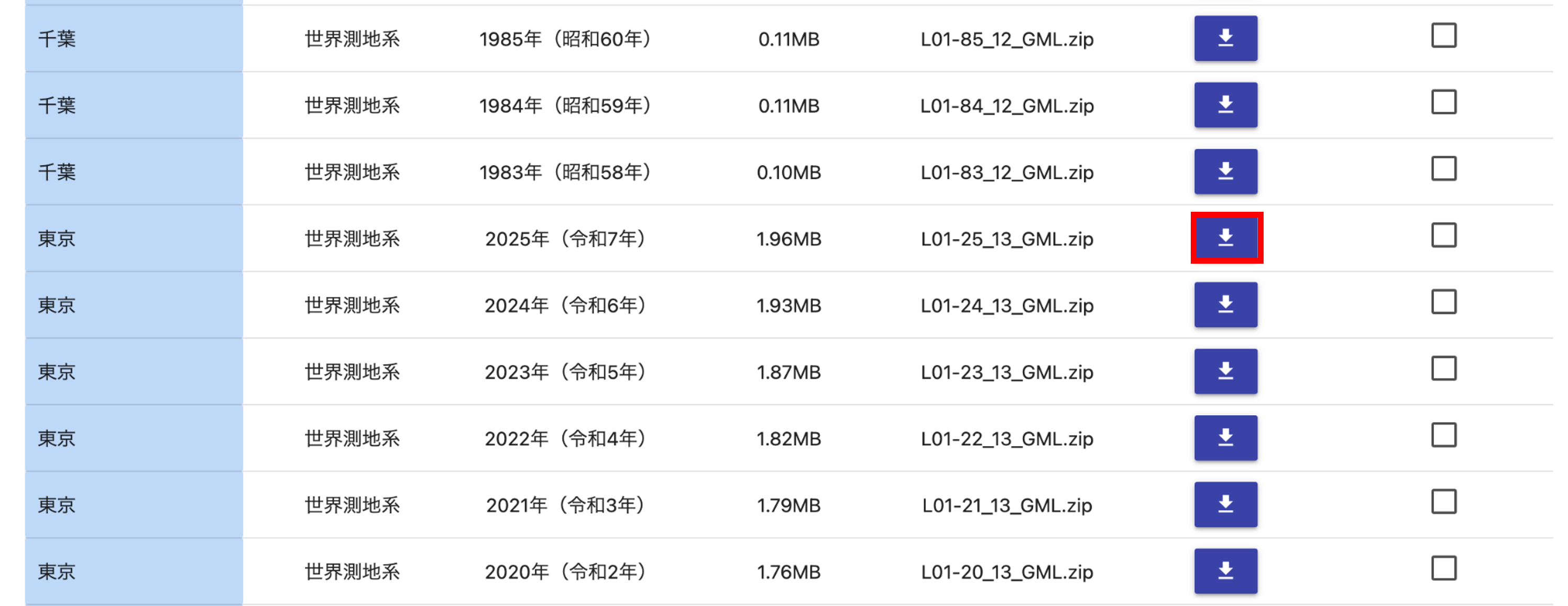

国土数値情報の地価公示データのダウンロードページにアクセスします。次に、ページの下部へスクロールをすると、ダウンロード対象の地域を選択できる画面が表示されるので、目的のエリアの行の一番右にある[ダウンロード]ボタンをクリックしましょう。なお、本記事では、東京都のデータをダウンロードして以降の説明を行います。

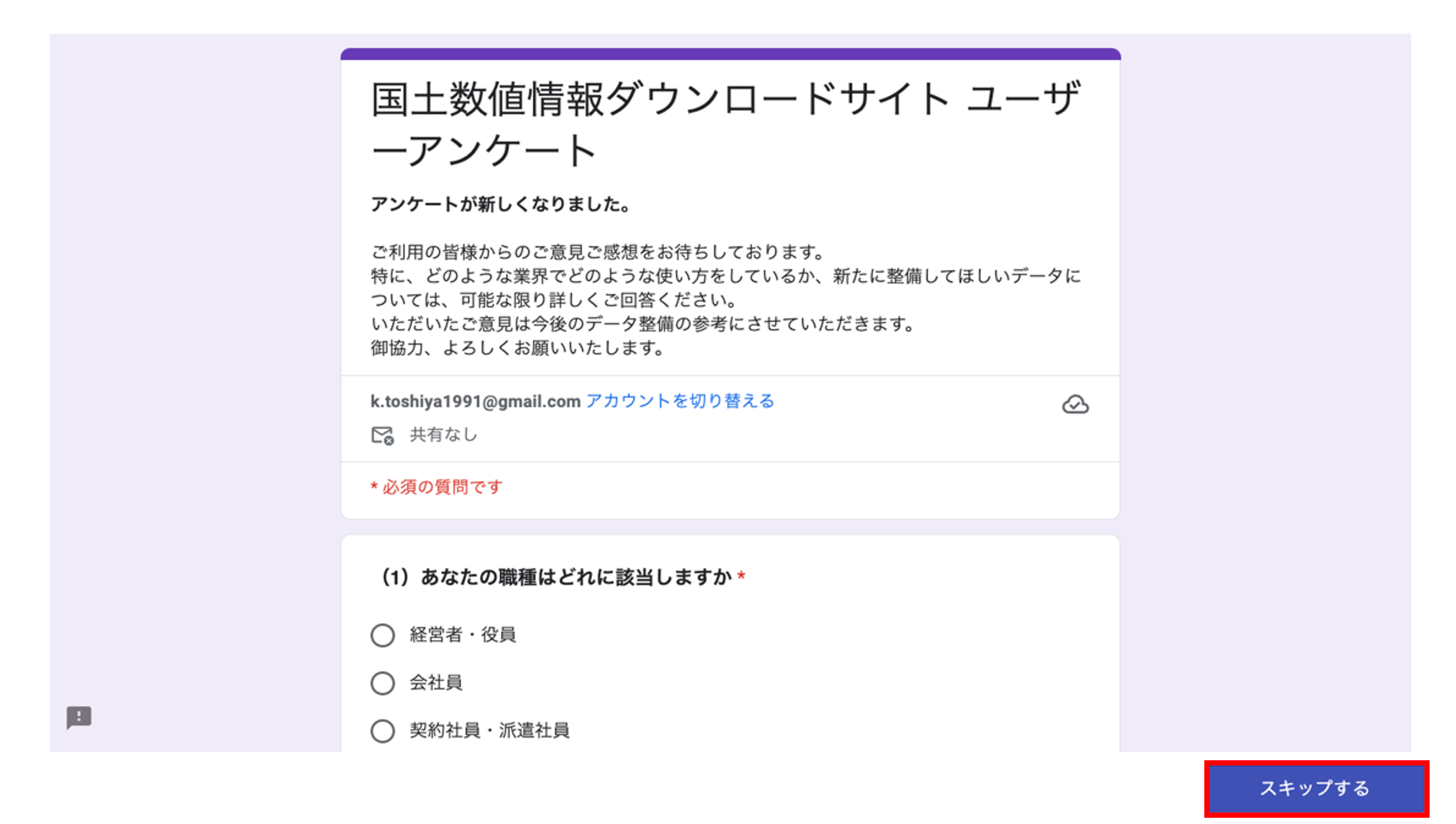

画面上に、「国土数値情報ダウンロードサイト ユーザーアンケート」が表示されるので、必要に応じて回答を行いましょう。回答を完了するか[スキップする]をクリックすることで、データのダウンロードが開始されます。

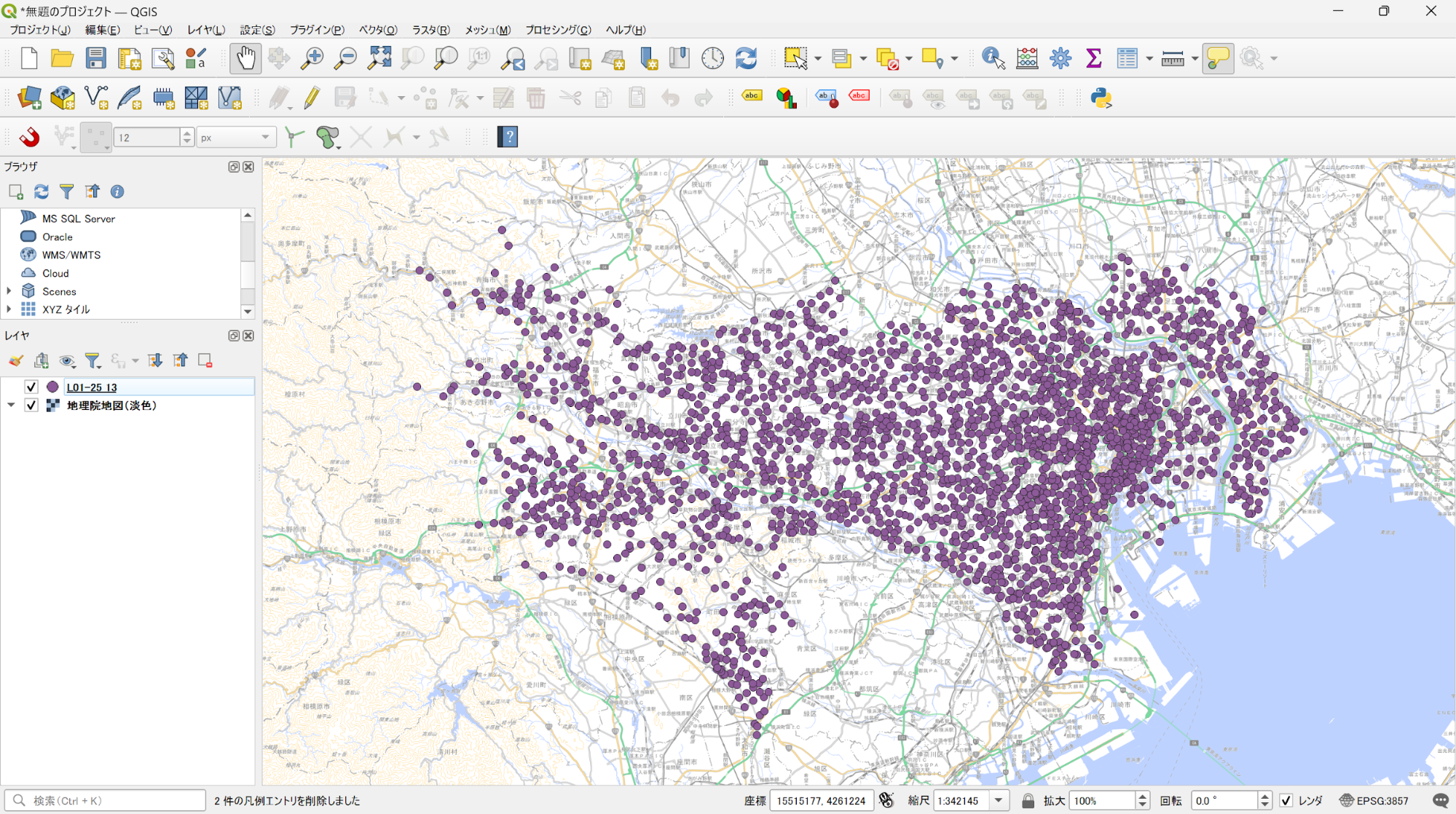

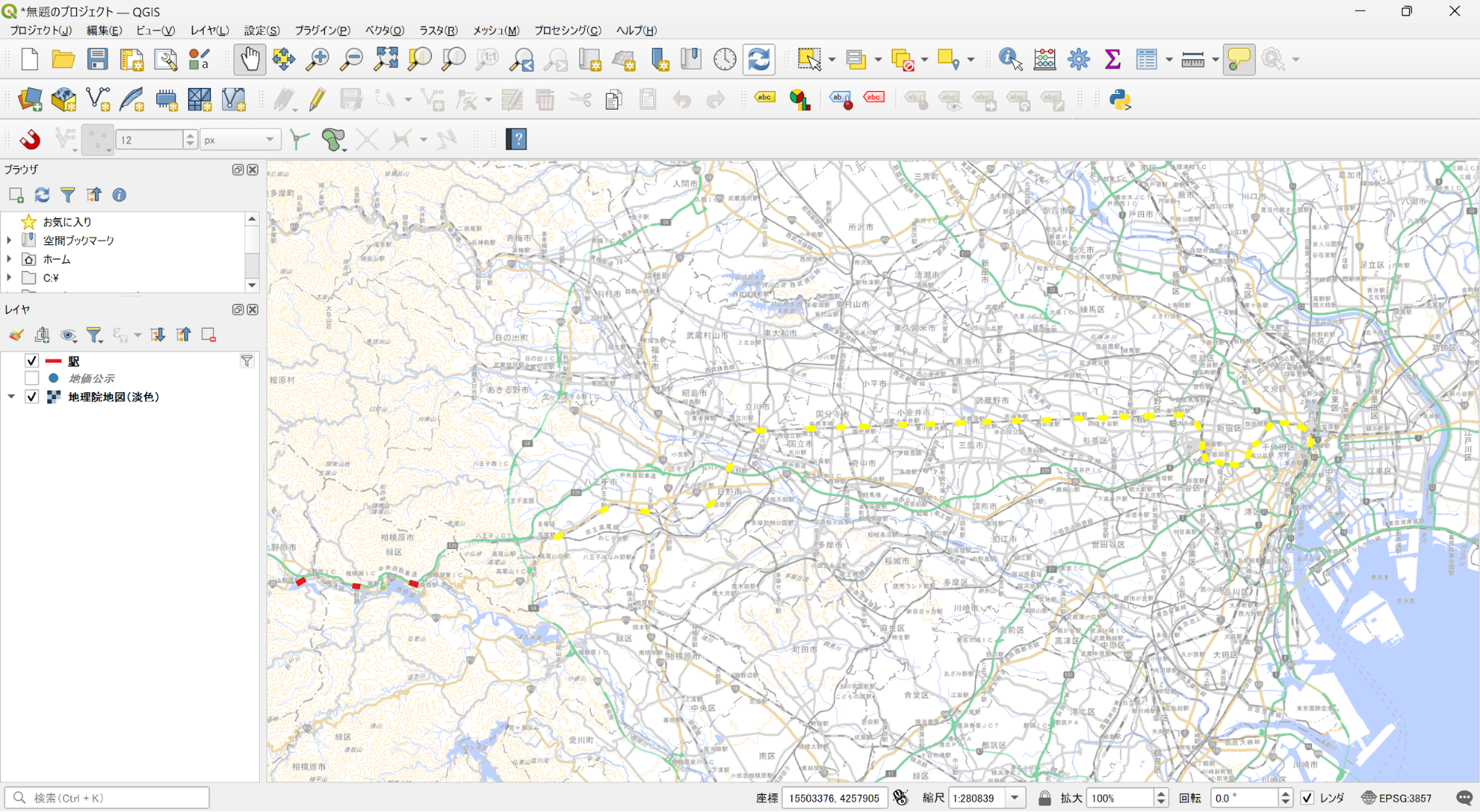

データのダウンロードが完了したら、ZIPファイルを解凍して、「.shp」ファイルをQGISに追加しましょう。ここで、背景地図として地理院地図などを追加しておくとよいでしょう。ここでは、地理院地図(淡色)を追加しています。

レイヤ名は「L01-24_13」のような形式で表示されているため、レイヤを右クリックし、[レイヤの名前を変更]から「地価公示」など分かりやすい名前に変更しましょう

属性テーブルの確認

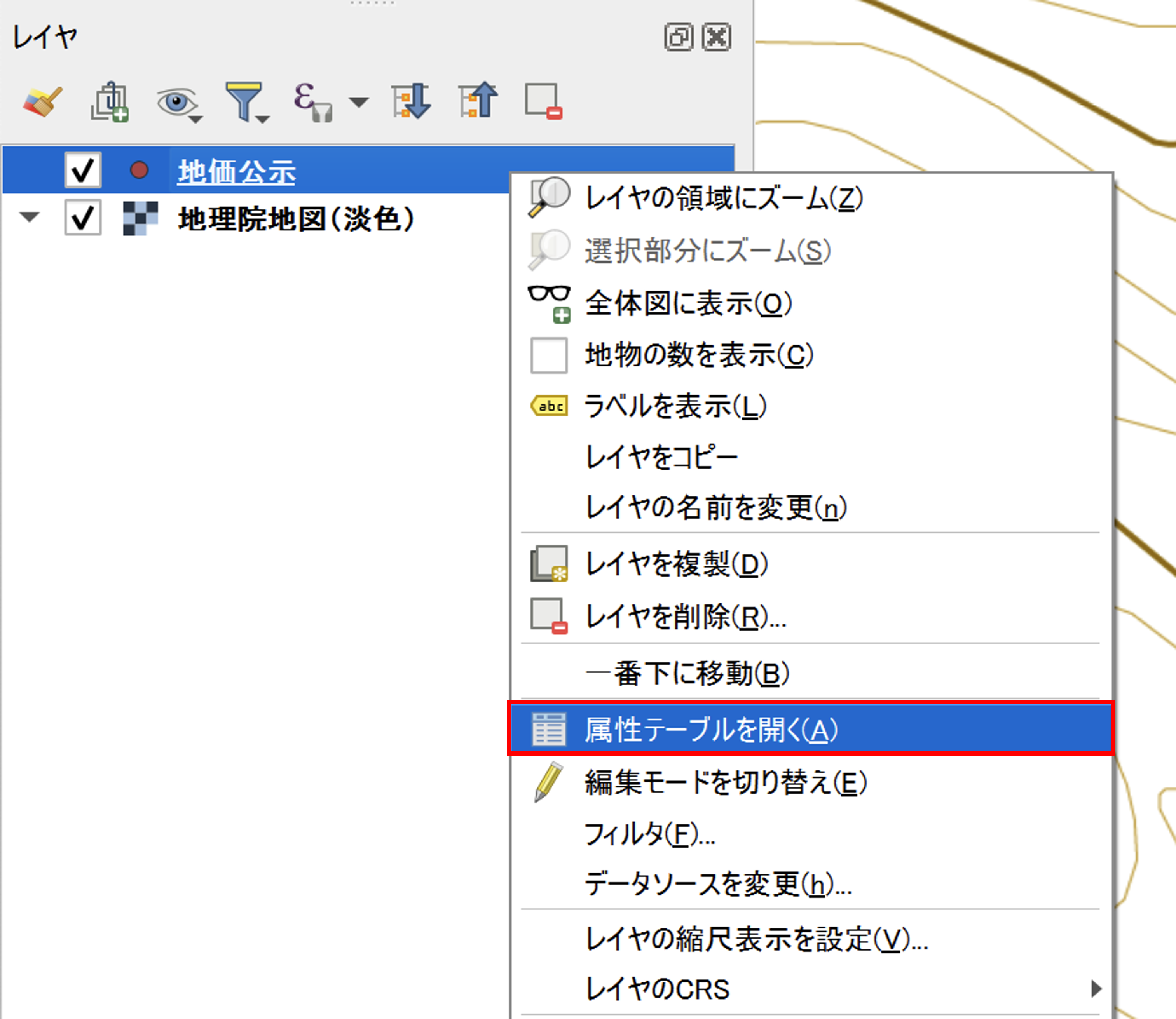

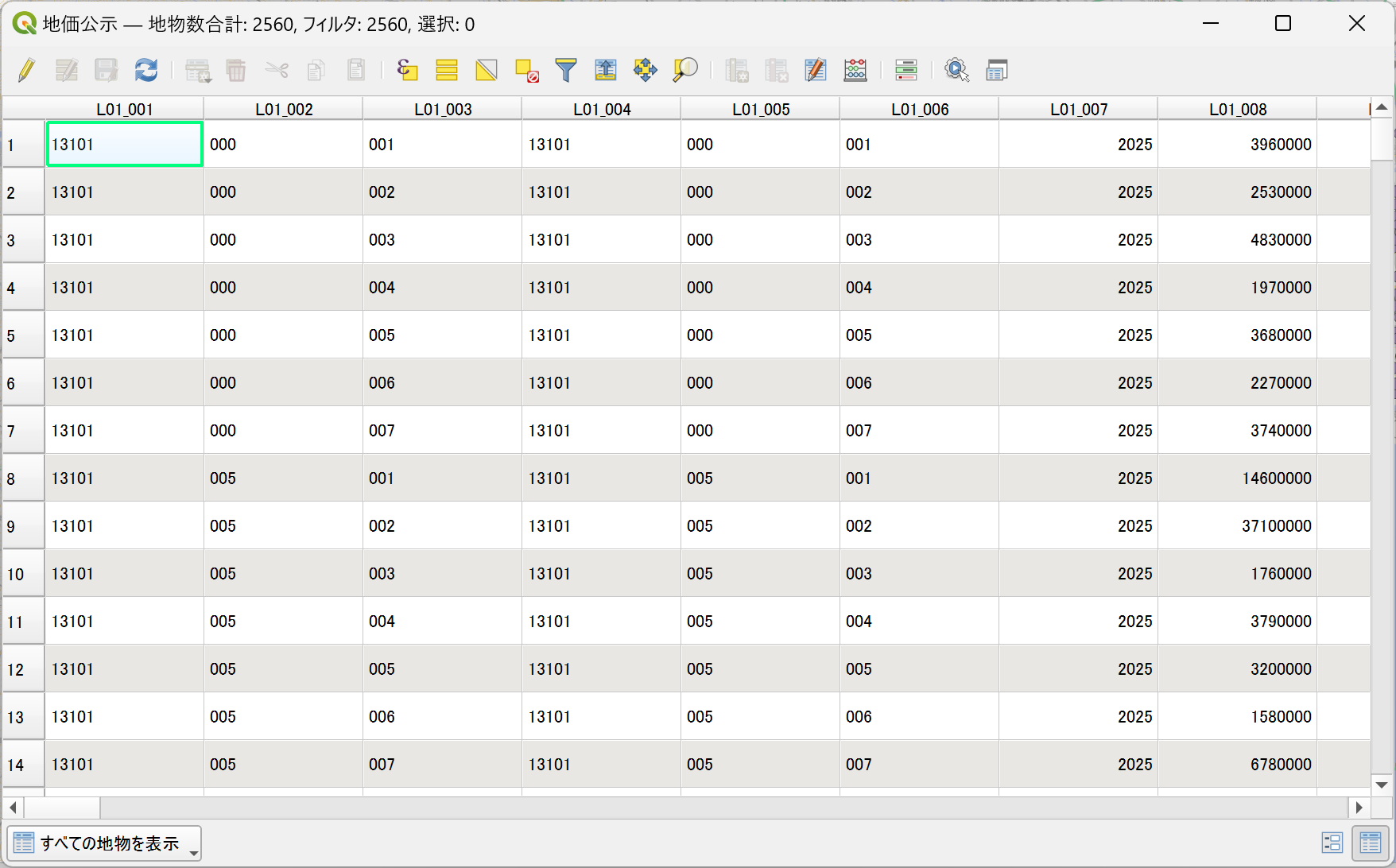

続いて、地価公示データの属性テーブルを確認します。レイヤパネルから地価公示データを右クリックして、[属性テーブルを開く]をクリックします。

属性テーブルを確認すると、多数の列が存在していることがわかります。また、それぞれの属性名が「L01_001」のような形式で記載されていることもわかります。

それぞれの属性が何を示しているか確認したい場合は、地価公示データのダウンロードページにある「地物情報」の欄を参照してください。

なお、この記事で主に使用する属性の説明については以下の通りです。

|

属性名 |

説明 |

|

L01_002: 用途区分 |

標準値の土地の利用用途の区分 000:住宅地、003:宅地見込地、005:商業地、009:工業地、013:林地 |

|

L01_008: |

標準地の当年の地価公示価格(単位は[円/㎡]) |

|

L01_009: |

継続する標準地について、前年の地価公示価格との対比から算出したもの(単位は[%]) |

変動率に応じたスタイル設定

次に、地価公示の「対前年変動率(L01_009)」を用いて、地価の上昇・横ばい・下落地点を視覚的に把握しやすいようにスタイル設定を行います。

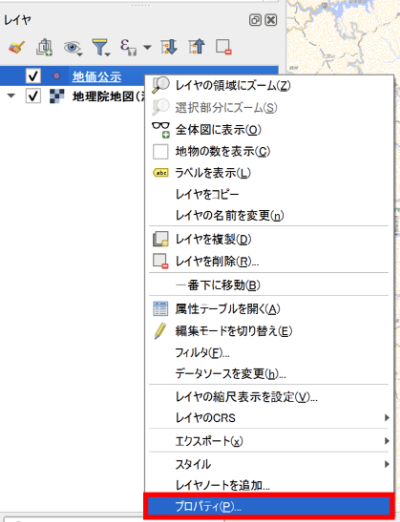

レイヤパネルより、地価公示データを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

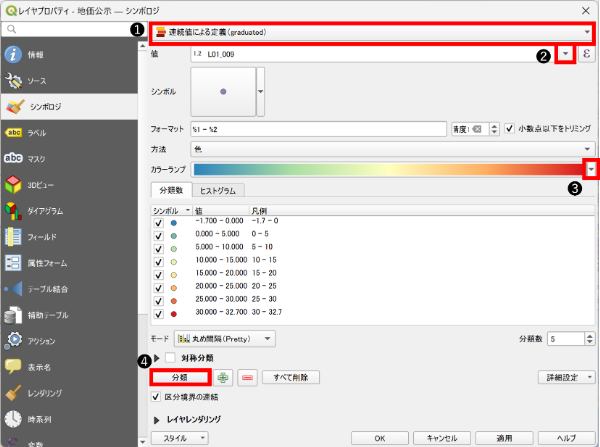

以下の手順で、スタイルの設定を行います。

1. モード:[連続値による定義]を選択

2. 値:[▼]をクリックして、[L01_009(変動率)]を選択

3. カラーランプ:[▼]をクリックして[Spectral]を選択して、再度[▼]をクリックして[カラーランプを反転]をクリック

4. [分類]ボタンをクリック

すると設定した項目に基づいて分類されます。

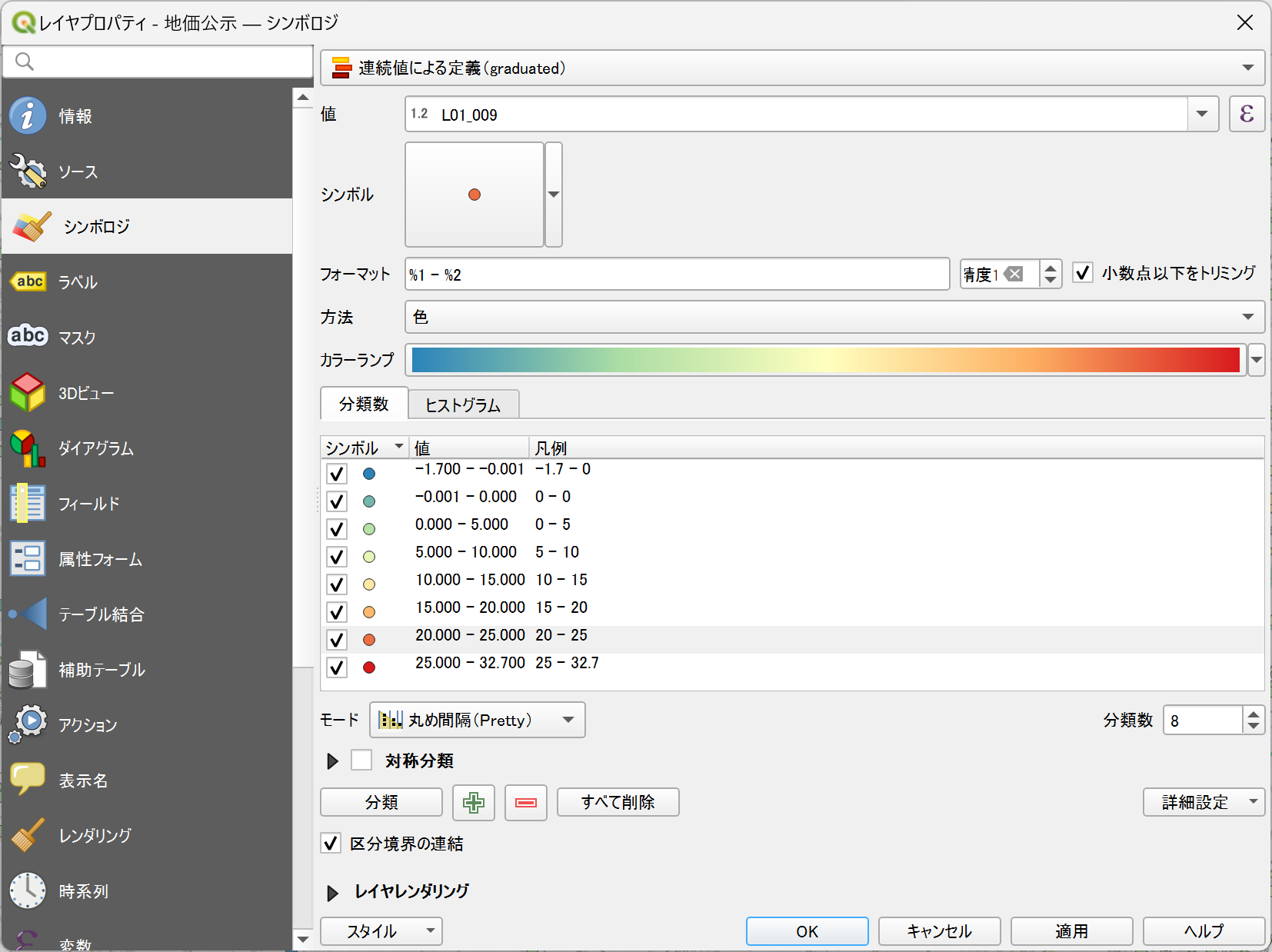

使用しているデータにより異なりますが、今回のデータでは変動率が-1.7%から32.7%まで5%刻みで分類されています。変動率は一般的に「下落」「横ばい(変動なし)」「上昇」という分類で表現することが多いため、この設定を実用的な区分に変更していきます。

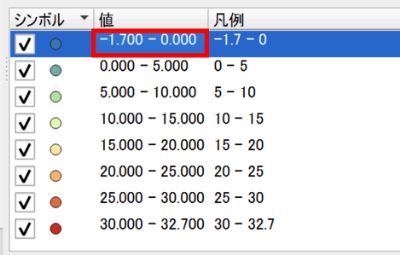

分類されたリストから、変更したい分類の「値」をダブルクリックします。

「分類の境界を入力」という画面が表示されるので、適宜値を変更しましょう。ここでは、下落のみの分類を作成したいので、下の値を「-1.5」、上の値を「-0.001」とします。

同様の手順で横ばい(-0.001 〜 0)や上昇地点の分類も変更します。

このデータでは地価上昇地点が多いため、上昇の分類を細かく設定していますが、データごとに変動傾向は異なります。そのため、分析するデータの特徴に応じて分類を調整するとよいでしょう。

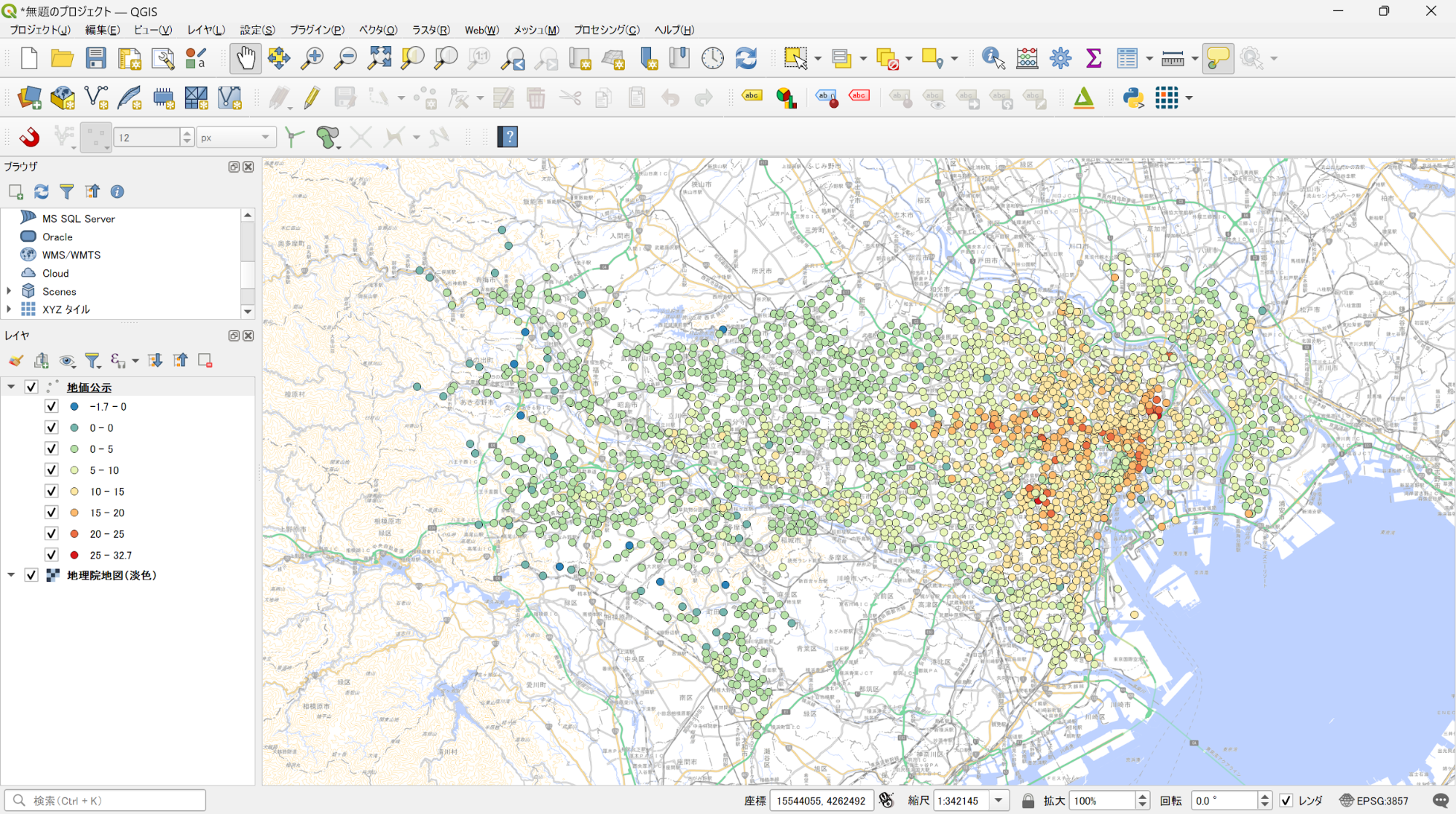

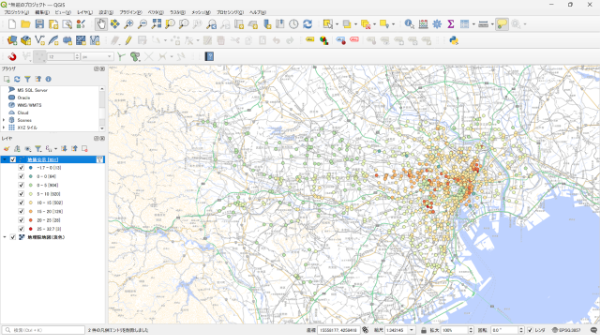

設定が完了したら、[OK]ボタンをクリックしましょう。マップキャンバスを確認すると、地価公示レイヤが先ほど設定したスタイルで表示されます。

地域ごとの特徴を見ると、都心部では10%以上の上昇を示す地点が目立つことがわかります。一方、郊外に向かうにつれて、上昇率が低くなっており、0-10%程度の上昇にとどまる地点が多くなっていることがわかります。

このように変動率を「連続値による定義」でスタイル設定することで、地域全体の地価の動向を視覚的に把握できます。

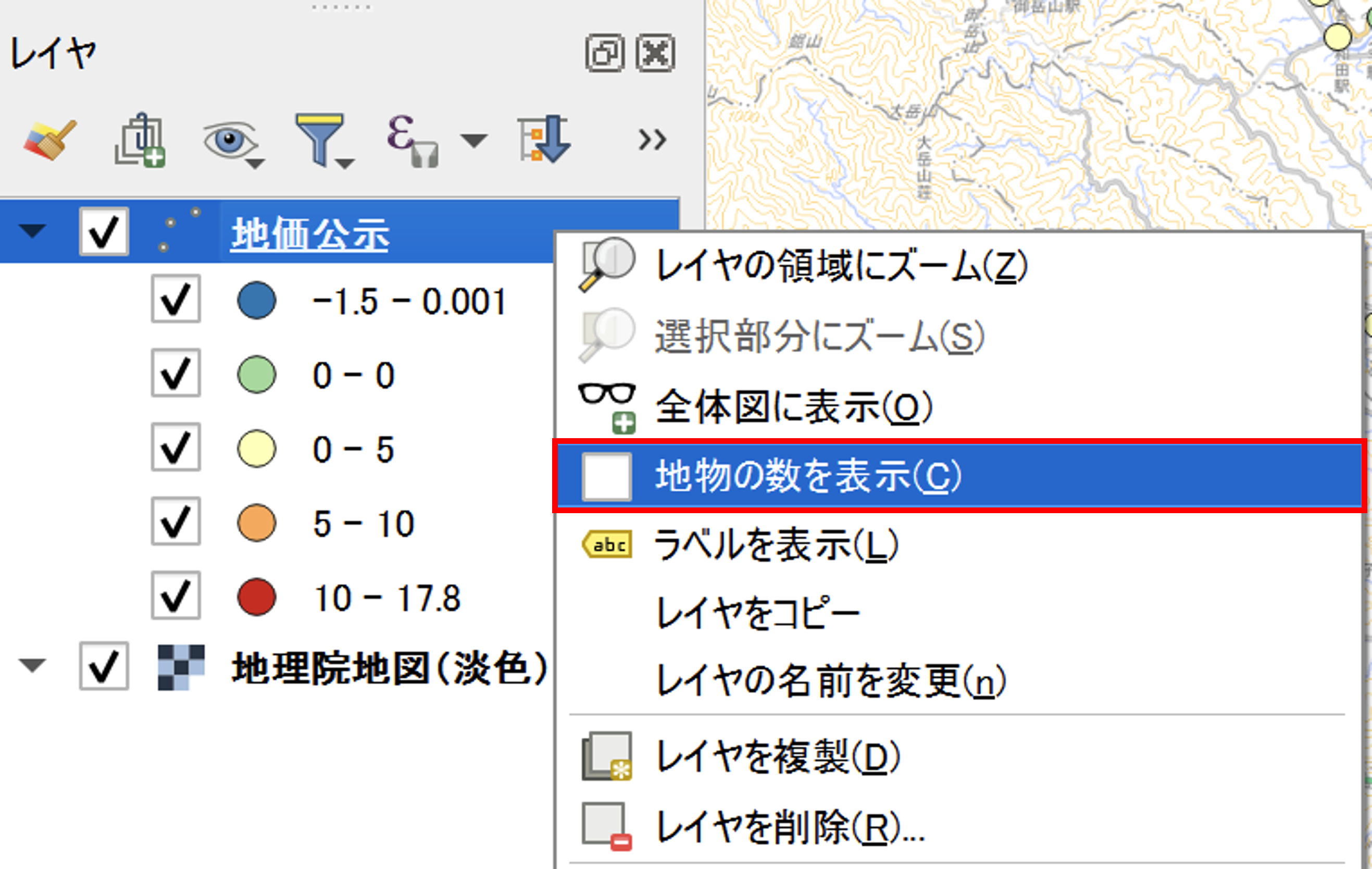

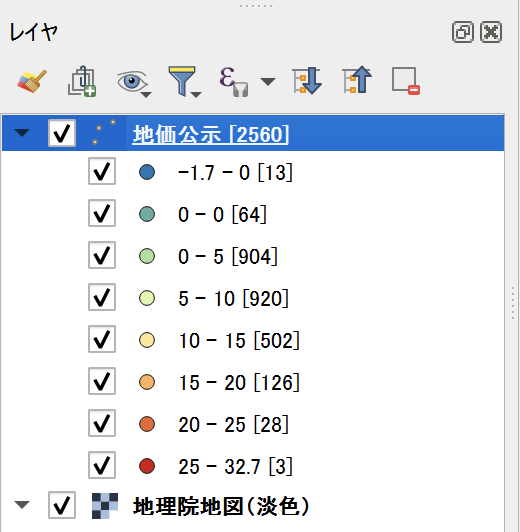

次に、各分類の地点数を確認してみましょう。レイヤパネルから「地価公示」レイヤを右クリックし、[地物の数を表示]を選択します。

すると、レイヤパネルの地価公示レイヤに、各分類の地物数が表示されました。数値からも、対象地点の95%以上で地価が上昇していることが確認でき、東京都では全域的に上昇傾向にあることが確認できます。

フィルタ機能で用途ごとに変動率の確認

地価公示では、土地を住宅地、商業地、工業地などの用途区分に分類しています。用途ごとに地価の変動パターンが異なるケースもあるので、それぞれの用途区分で変動率を確認することが有用です。

ここでは、QGISのフィルタ機能を使って、用途別の変動率を見ていきましょう。

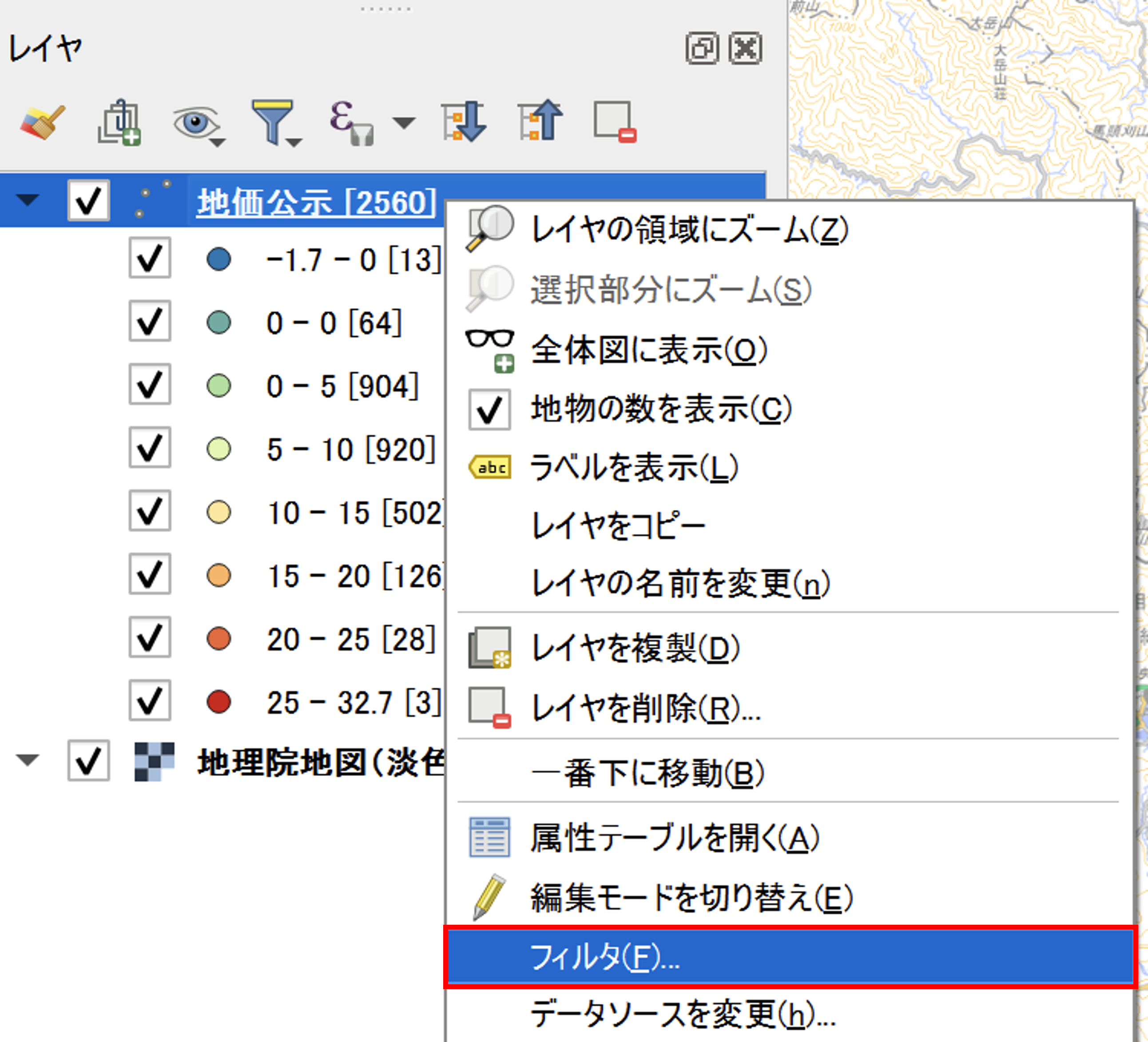

レイヤパネルから「地価公示」レイヤを右クリックして[フィルタ]をクリックします。

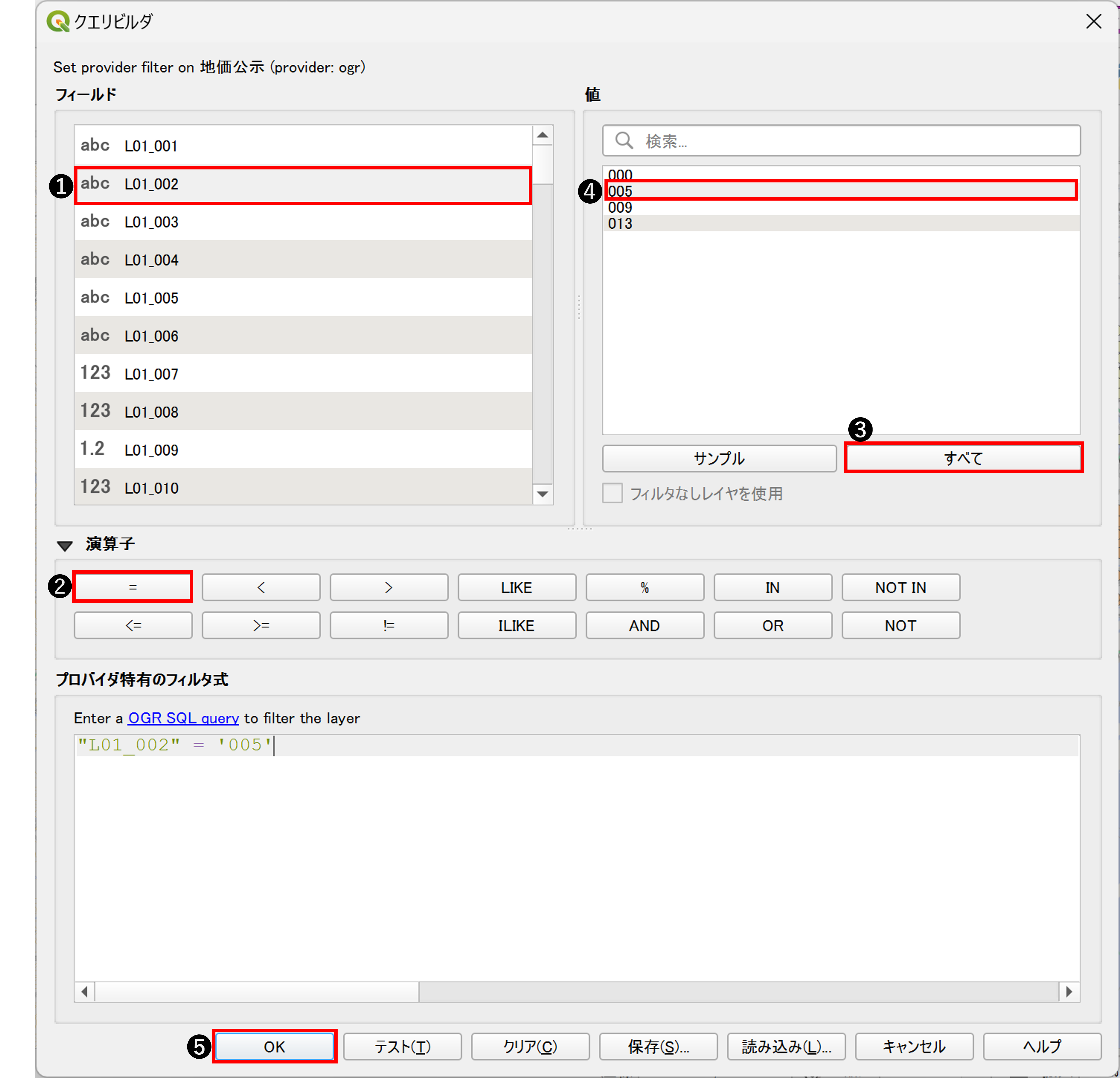

「クエリビルダ」画面が表示されます。ここでは、地価公示の「用途区分(L01_002)」が「商業地(005)」の地点のみを抽出します。設定手順は以下の通りです。

1. フィールドより[L01_002]をダブルクリック(下部の式欄に「”L01_002”」が入力される)

2. 演算子から[=]をクリック(下部の式欄に「=」が入力される)

3. 値から[すべて]ボタンをクリック(フィールドで選択している項目の全ての値が表示される)

4. 値のリストから[005]をダブルクリック(下部の式欄に「'005'」が入力される)

5. 式が「"L01_002" = '005'」となっていることを確認して[OK]をクリック

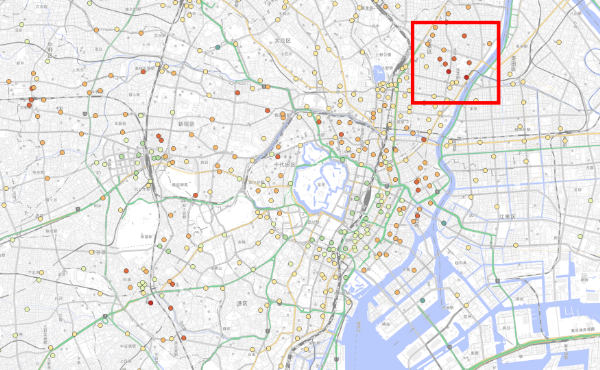

マップキャンバスでは、用途区分が商業地のポイントのみが表示されるようになりました。

結果を確認してみると、商業地では浅草駅周辺で20%以上の顕著な地価上昇を示す地点が集中していることがわかります。

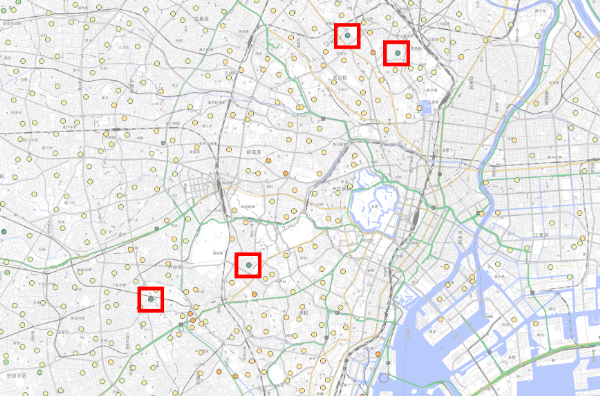

今度は、フィルタの設定を変更し、住宅地に絞って("L01_002" = '000')結果を確認してみます。商業地と比較すると、顕著な地価上昇を示す地点が集中している地点は見受けられませんが、商業地の変動とは異なり、一部のエリアにおいて横ばいとなっている地点が点在していることがわかります。

このようにフィルタ機能を活用することで、用途区分などの分類ごとに地価変動の特徴や傾向を個別に分析することができ、より詳細な地域特性の把握が可能となります。地価は用途ごとに異なる変動パターンを示す傾向があるため、用途別の分析は地価動向を理解する上で重要な視点となるでしょう。

駅から500メートル圏内の地価の分析

次に、国土数値情報の駅データを活用して、より詳細な地価分析を行います。

具体的には、駅データを追加して各駅から半径500メートル圏内にある地価公示地点を特定します。これらの価格データを集計することで、駅周辺の地価動向を把握できます。

駅データの追加

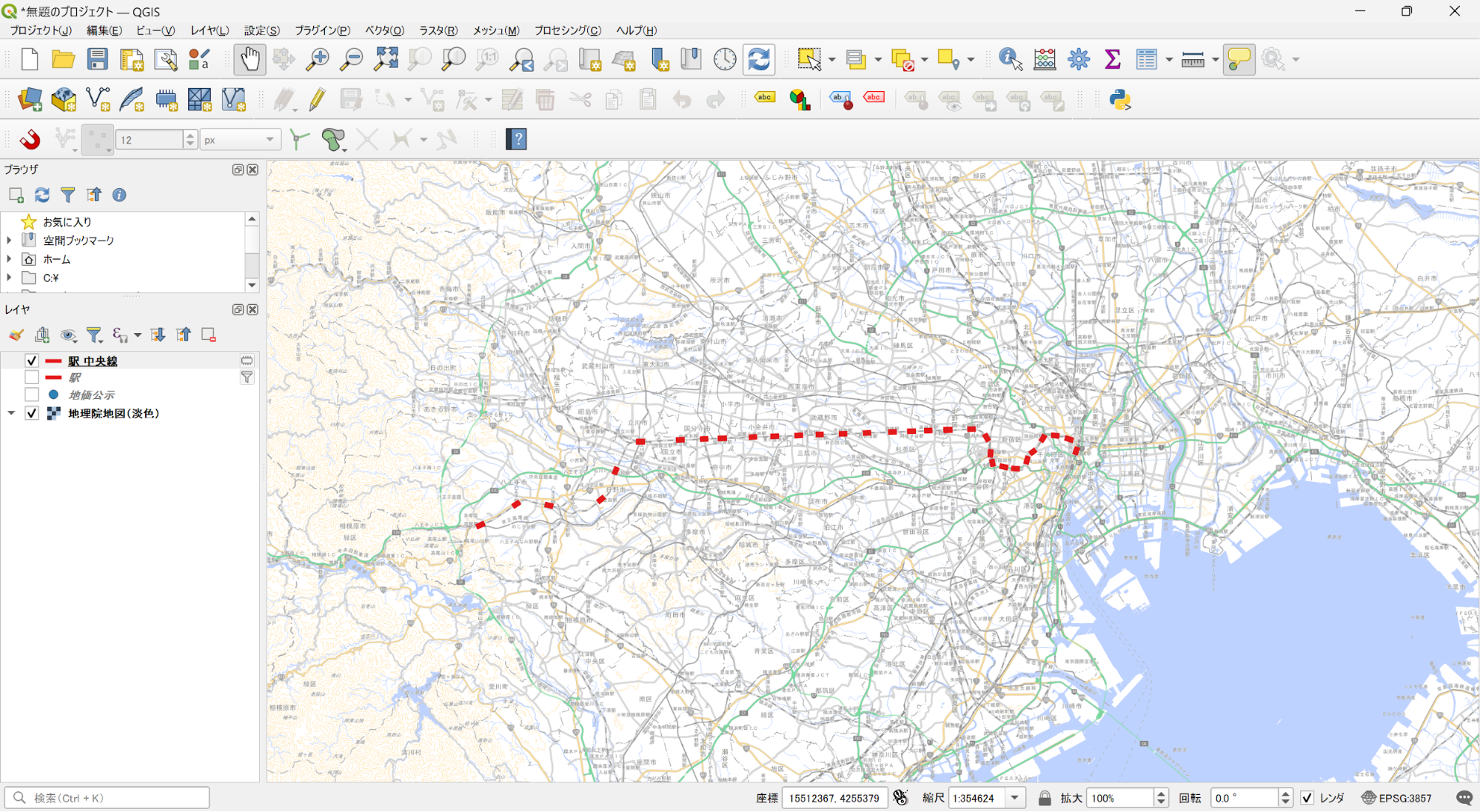

まずは、国土数値情報から鉄道データをダウンロードします。ZIPファイルを解凍すると、「N02-23_RailroadSection.shp」と「N02-23_Station.shp」の2つのシェープファイルが格納されています。後者が駅データとなります。

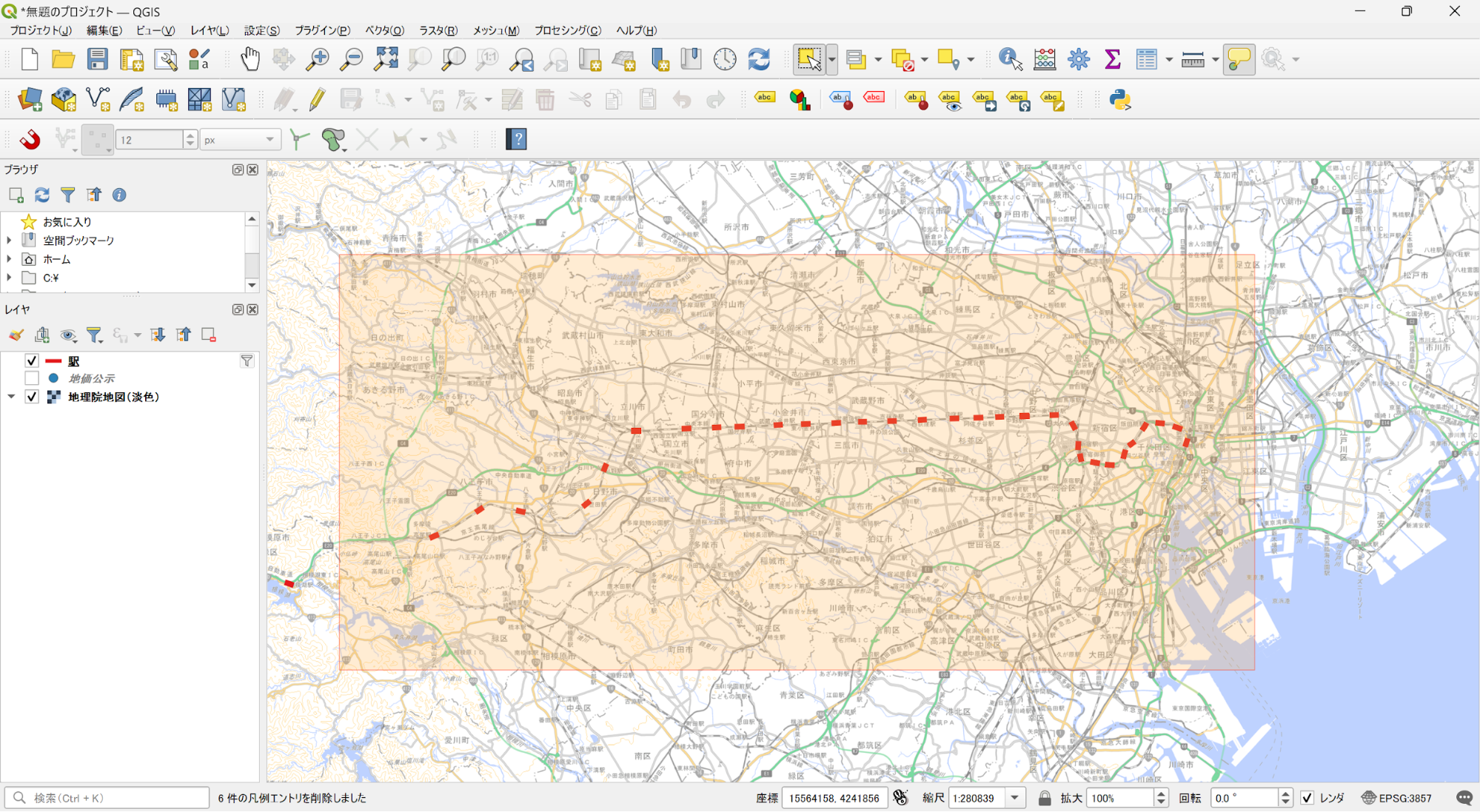

「N02-23_Station.shp」をQGISに追加し、レイヤ名を「駅」に変更しておきましょう。

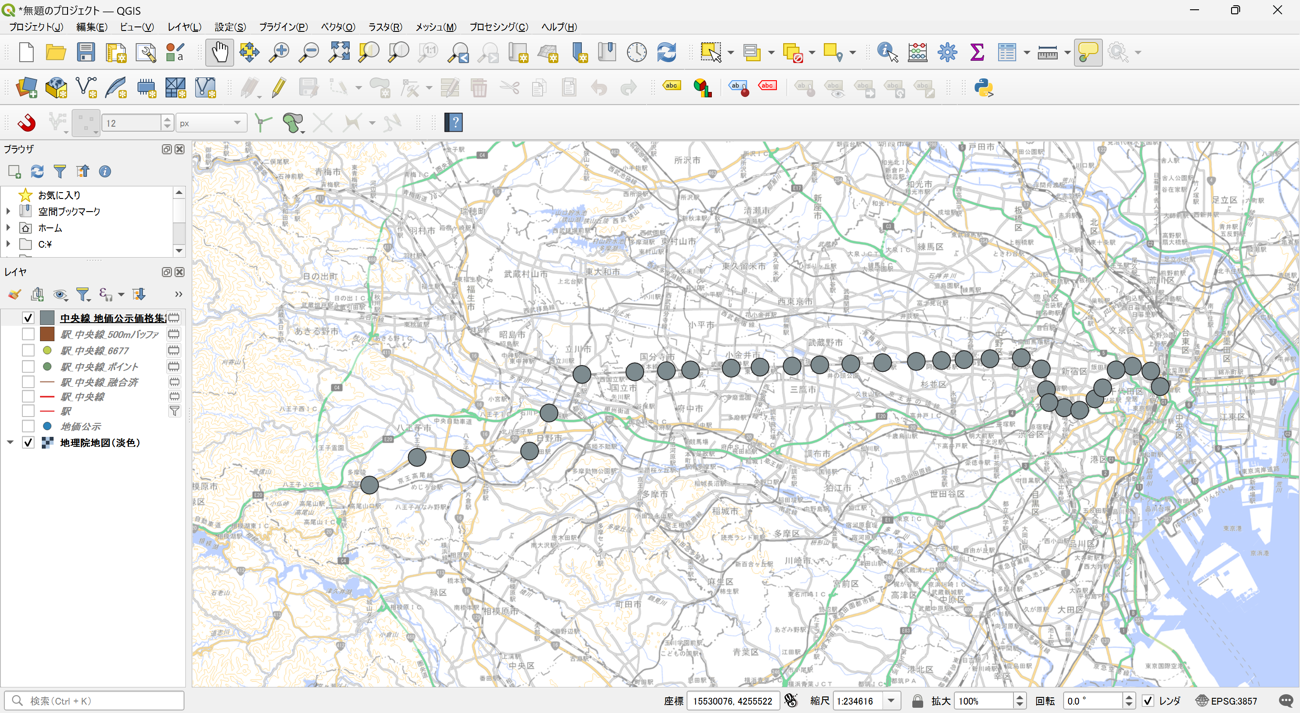

対象路線のみ抽出

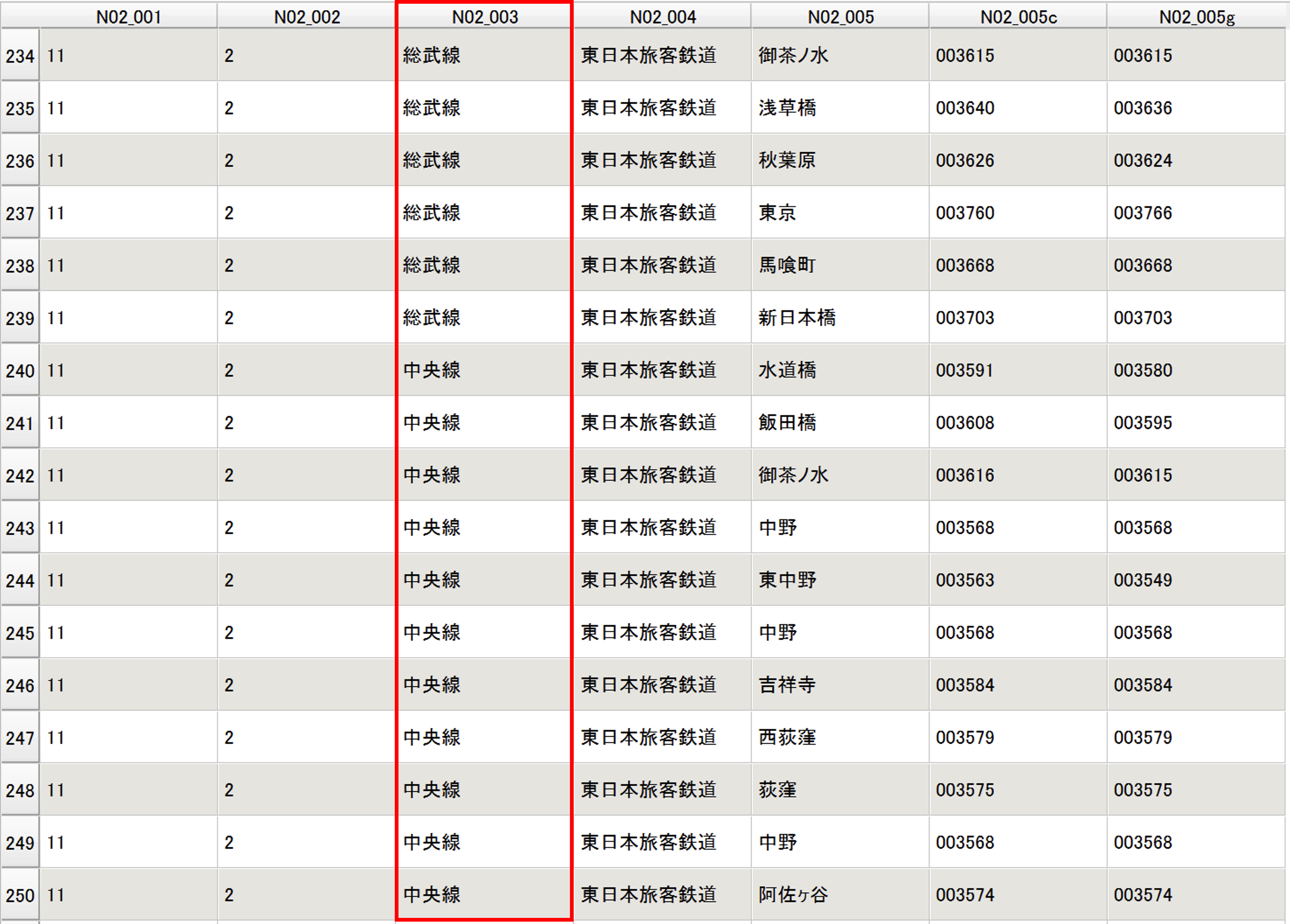

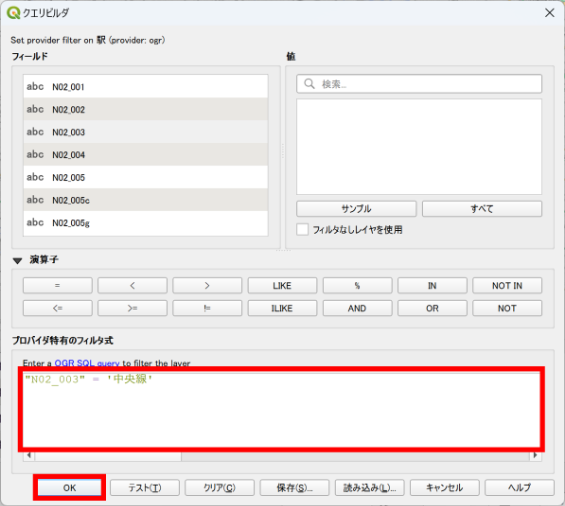

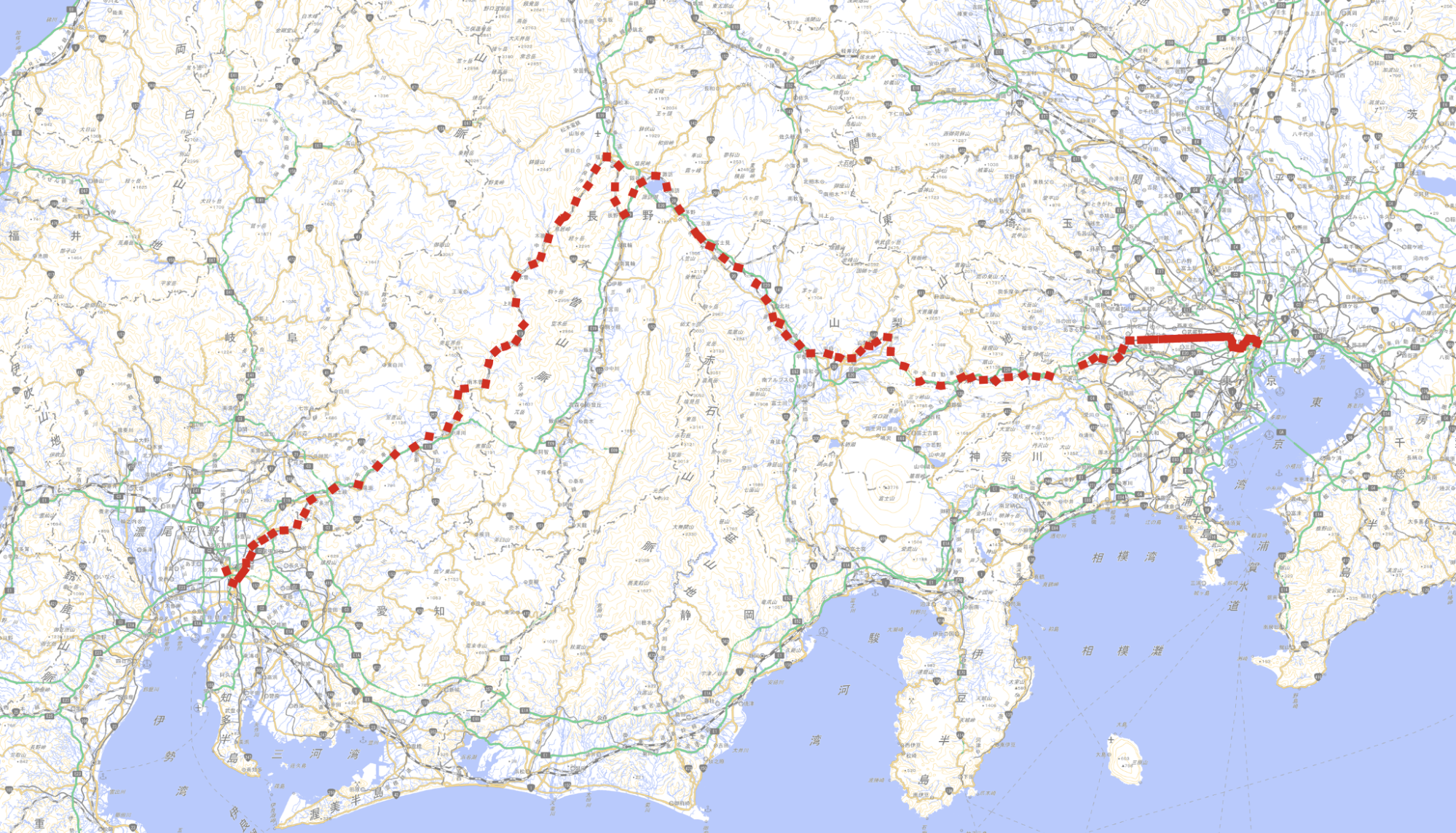

鉄道データは全国規模で作成がされているため、対象路線を絞って集計を行います。今回は路線名(N02_003)が「中央線」のみを抽出します。

上記と同様の手順でフィルタを開き、式に「"N02_003"="中央線"」と入力して[OK]をクリックします。

フィルタリングにより中央線の駅のみが表示されました。中央線は東京都から愛知県まで延びる路線であるため、東京都外の駅も含まれています。

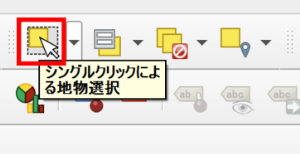

このまま処理を進めることもできますが、今回は東京都の地価公示データを使用しているため、他の都道府県のデータは不要です。そこで、東京都のデータのみを抽出します。行政区域のデータを使用して、東京都のポリゴンと重なる地物のみを抽出する方法もありますが、ここではより簡単な方法として、地図を見ながらレイヤを選択し、新規レイヤにコピー&ペーストする手順で進めていきます。

まず、レイヤパネルから駅レイヤをクリックして選択状態にします。

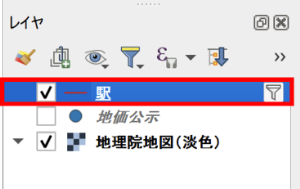

次に、ツールバーより[シングルクリックによる地物選択]をクリックします。

マップ上で、東京都全域が表示されるように縮尺を調整し、背景地図を確認しながら、東京都内の中央線の駅をすべて含むようにドラッグ&ドロップで選択します。

ドラッグした範囲に含まれる駅データが選択状態(黄色でハイライト)となります。

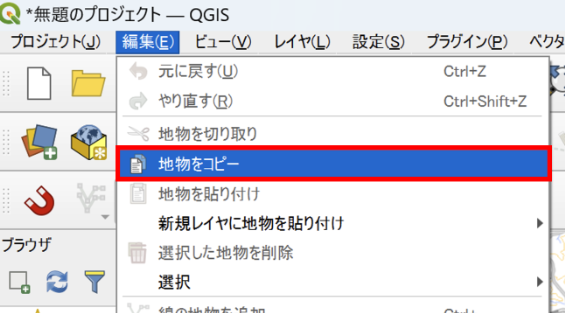

次に、メニューバーの[編集]から[地物をコピー]をクリックします。この手順で選択している地物がコピーされた状態となります。

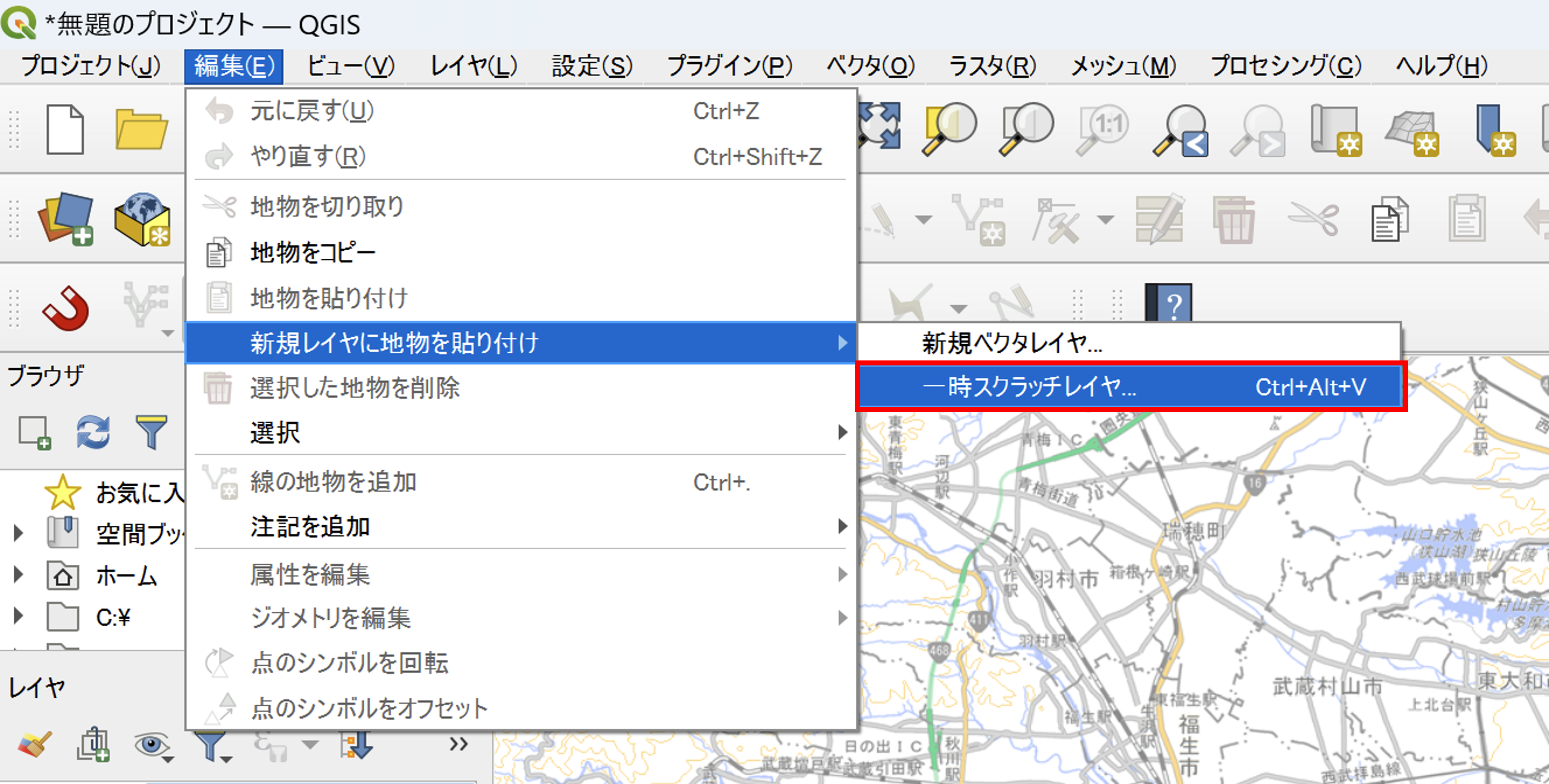

メニューバーの[編集]から[新規レイヤに地物を貼り付け]→[一時スクラッチレイヤ]をクリックします。

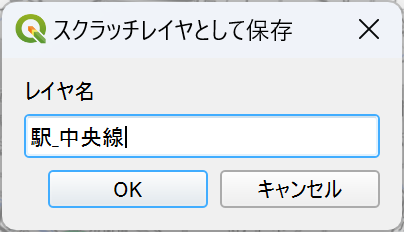

「スクラッチレイヤとして保存」画面が表示されるので、「駅_中央線」のように、元の駅データと区別できるような名称を入力して[OK]をクリックします。

東京都内の中央線の駅のみのレイヤが作成できました。

駅のポイントデータの作成

ここまでの手順で全国の駅データから、分析対象の東京都内の中央線の駅を抽出することができました。

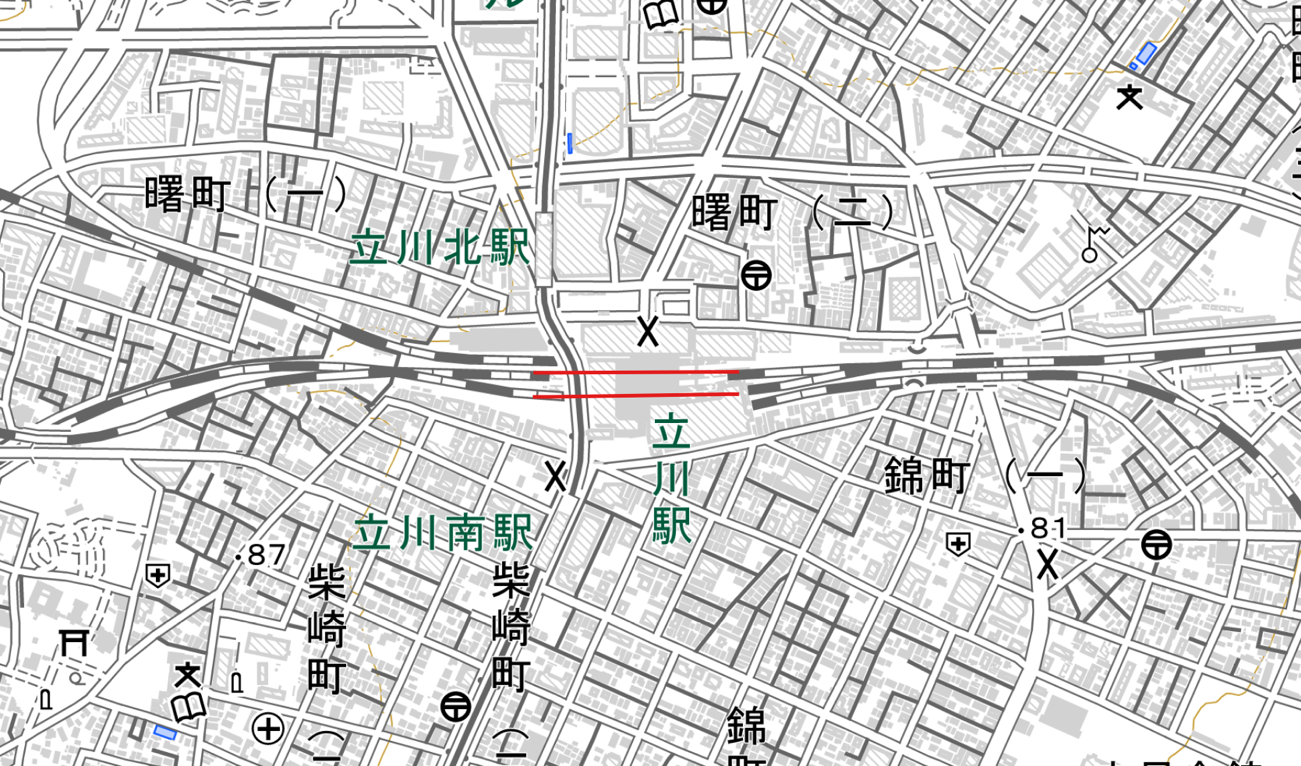

次はこの駅データからポイントデータを作成していきます。ここで特定の駅のデータを拡大して確認してみると、同一の駅が複数のラインデータで作成されていることが確認できます。

このままでは同じ駅名(N02_005)の地物が複数存在している状態であり、駅ごとの集計が難しい状態です。そこで、同一駅名の地物を1つのライン(マルチライン)に統合し、その重心にポイントを作成することで、各駅を1つのポイントで表現できるようにします。

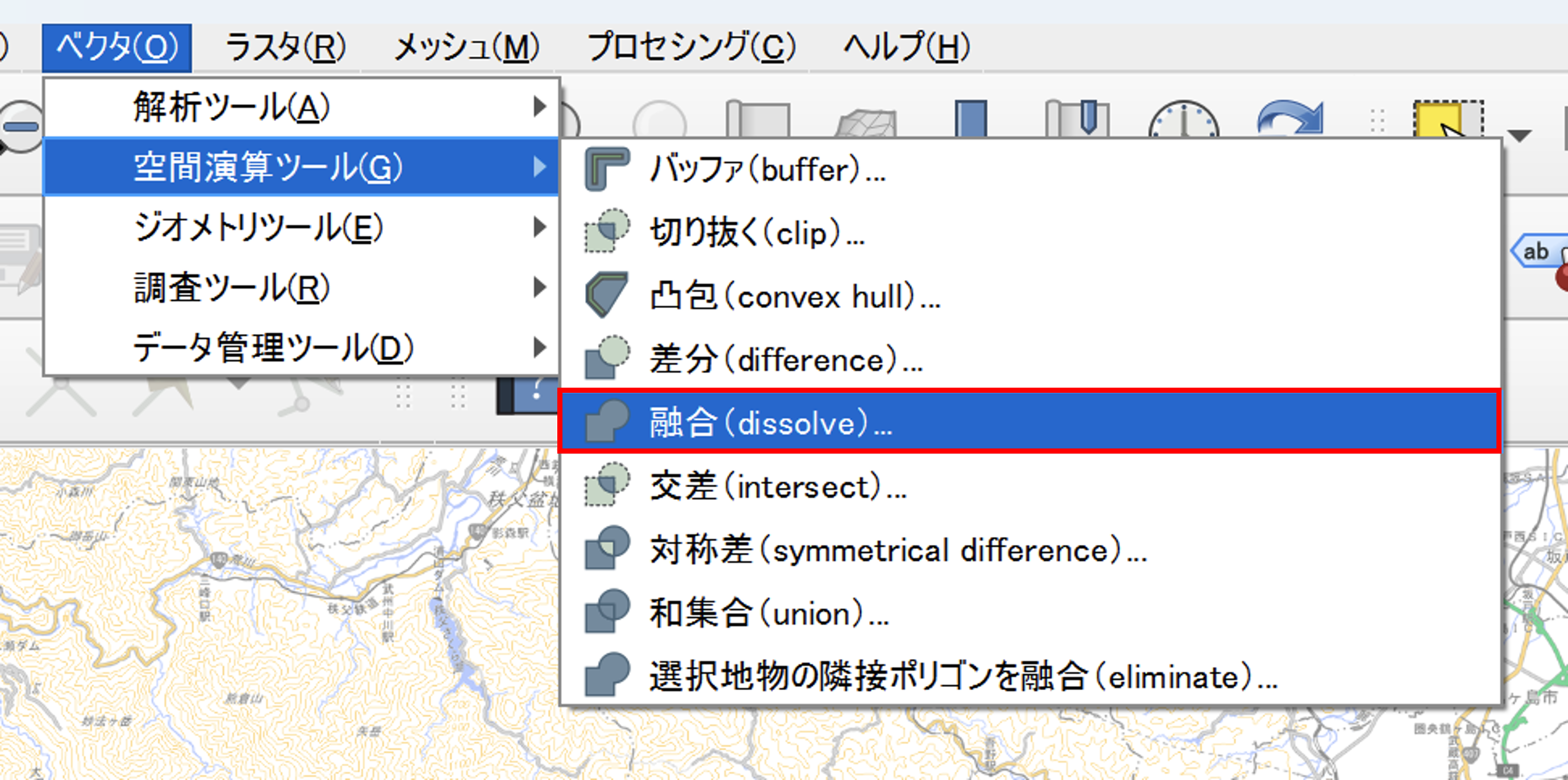

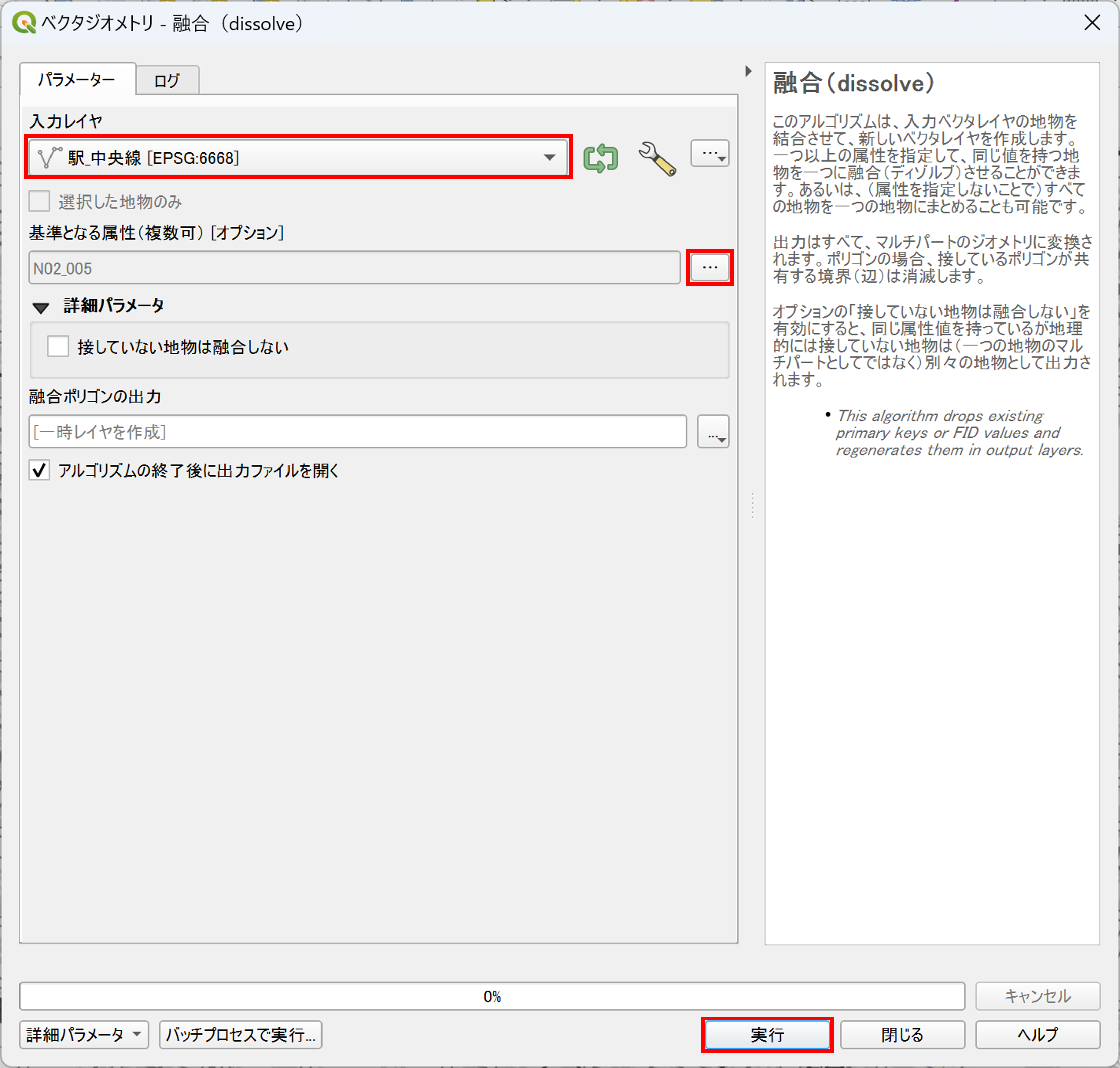

メニューバーより、[空間演算ツール]→[融合]を選択します。

入力レイヤには [駅_中央線(上記手順で抽出したレイヤ)]を選択して、基準となる属性は[•••]から[N02_005(駅名)]を選択します。設定が完了したら、[実行]をクリックします。

処理が完了すると、「融合ポリゴンの出力」という新しいレイヤが追加されます。このレイヤの名称は、元のレイヤと区別できるよう「駅_中央線_融合済」のようにレイヤ名を変更しておきましょう。

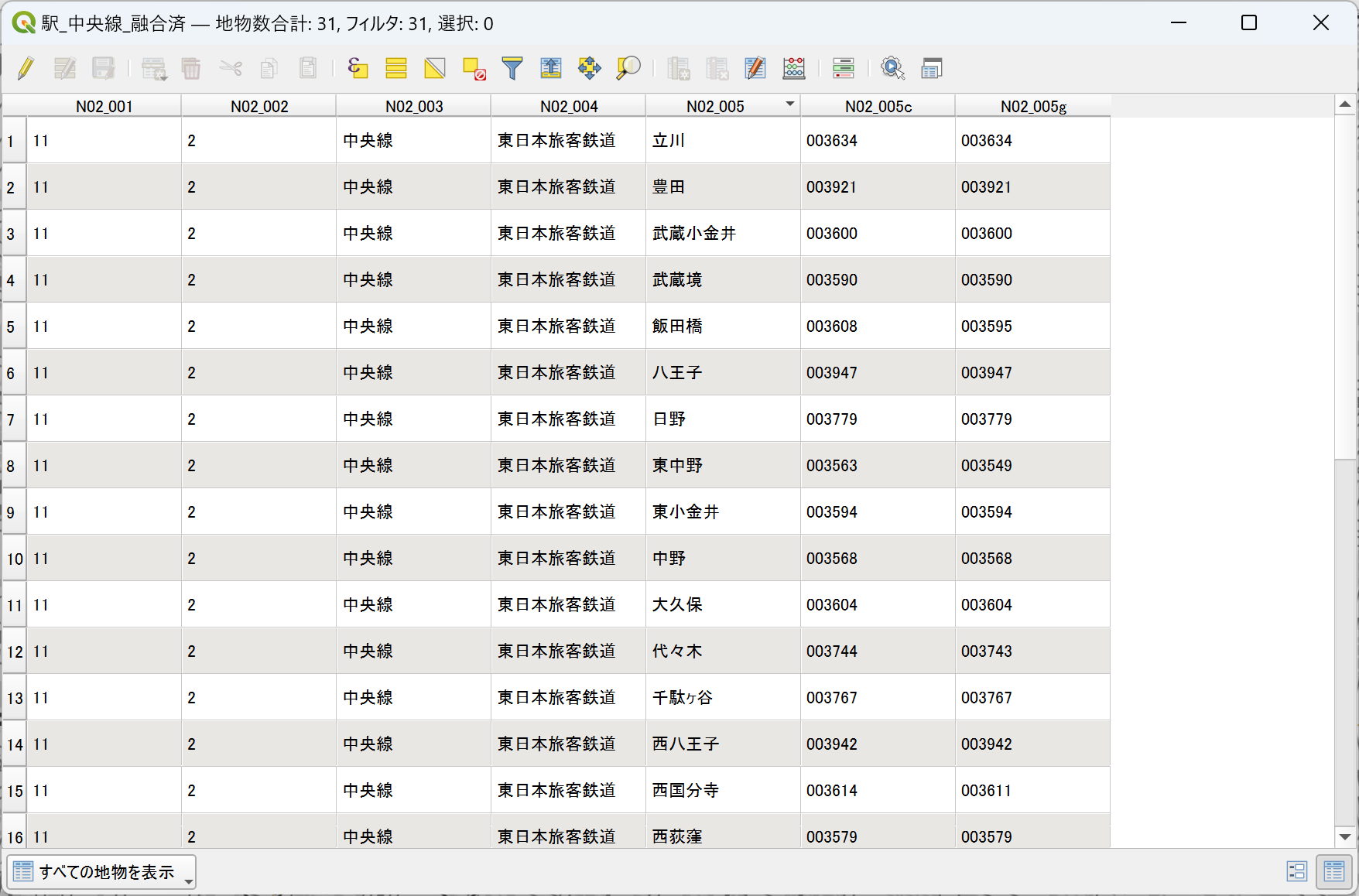

マップを確認しても図形の見た目は変わっていませんが、属性テーブルを確認してみると、同じ駅名を持つラインが1つの地物(マルチライン)に統合されたことがわかります。

次に、このデータを元に「重心」ツールを使ってポイントレイヤを作成します。

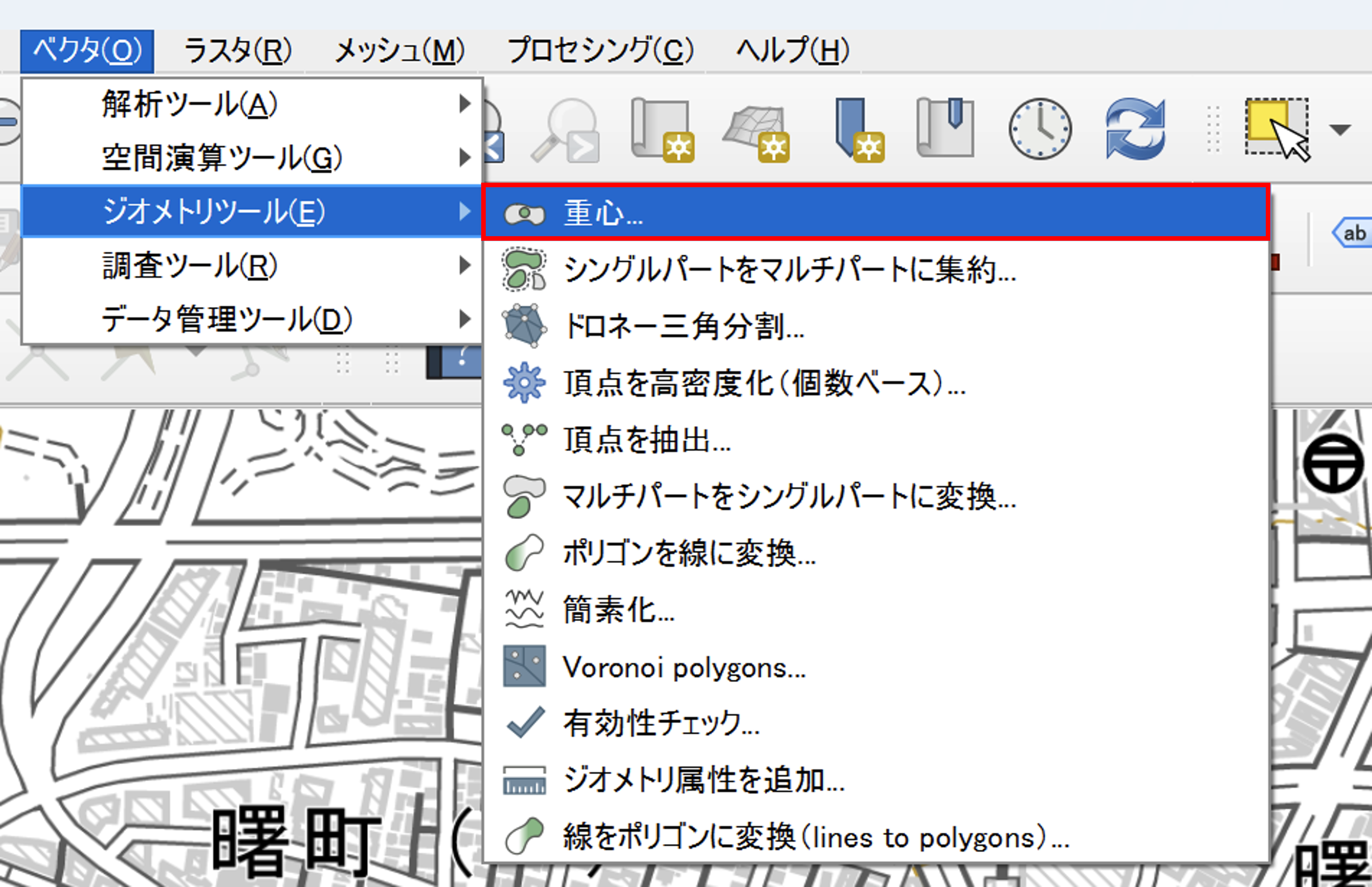

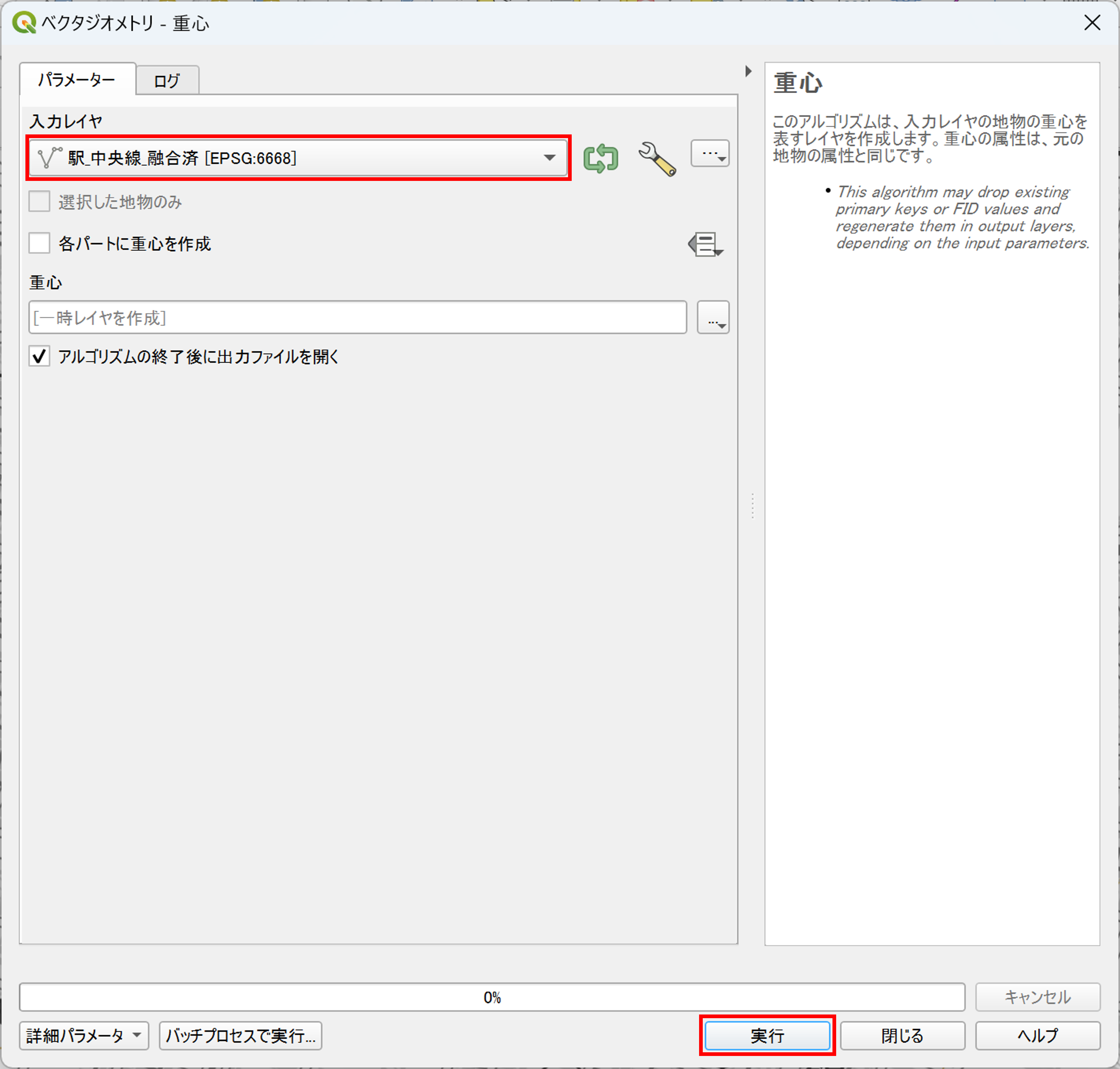

メニューバーより、[ジオメトリツール]→[重心]を選択します。

入力レイヤには[駅_中央線_融合済(上記手順で融合したレイヤ)]を選択して[実行]をクリックします。

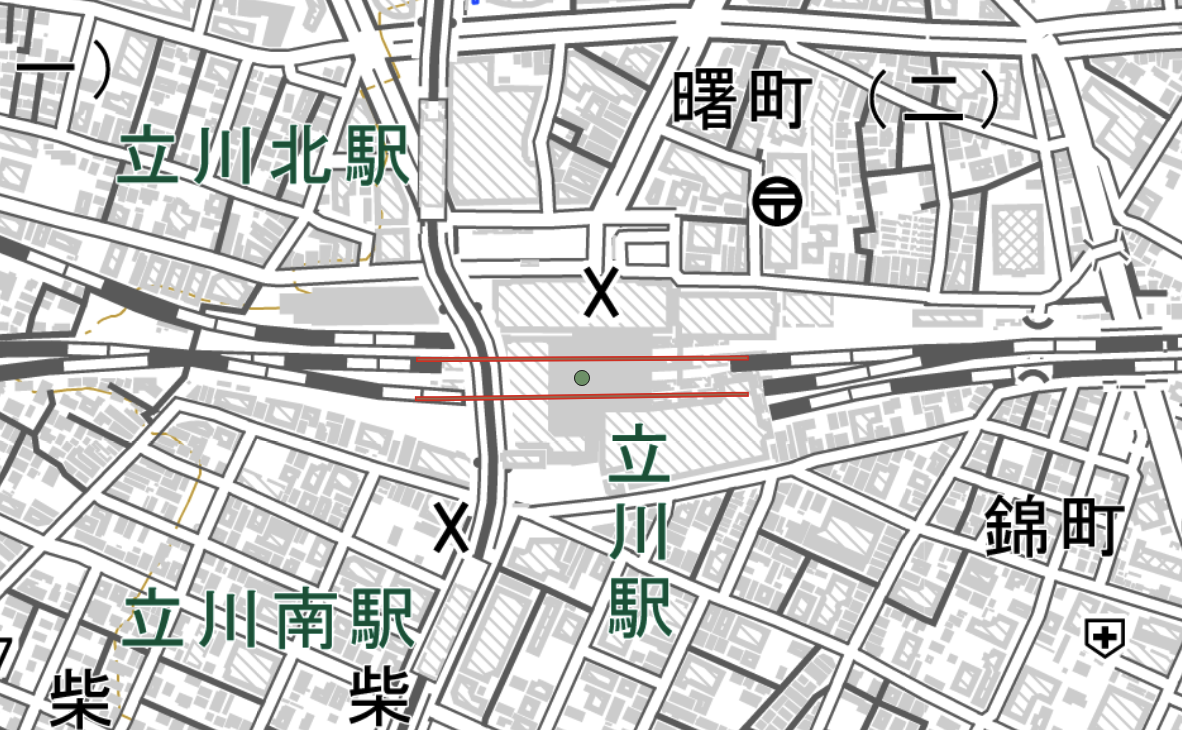

処理が完了すると、「重心」というレイヤが追加されるので、「駅_中央線_ポイント」のようにレイヤ名を変更しておきましょう。

出力結果を確認すると、ラインの重心にポイントレイヤが作成されていることがわかります。

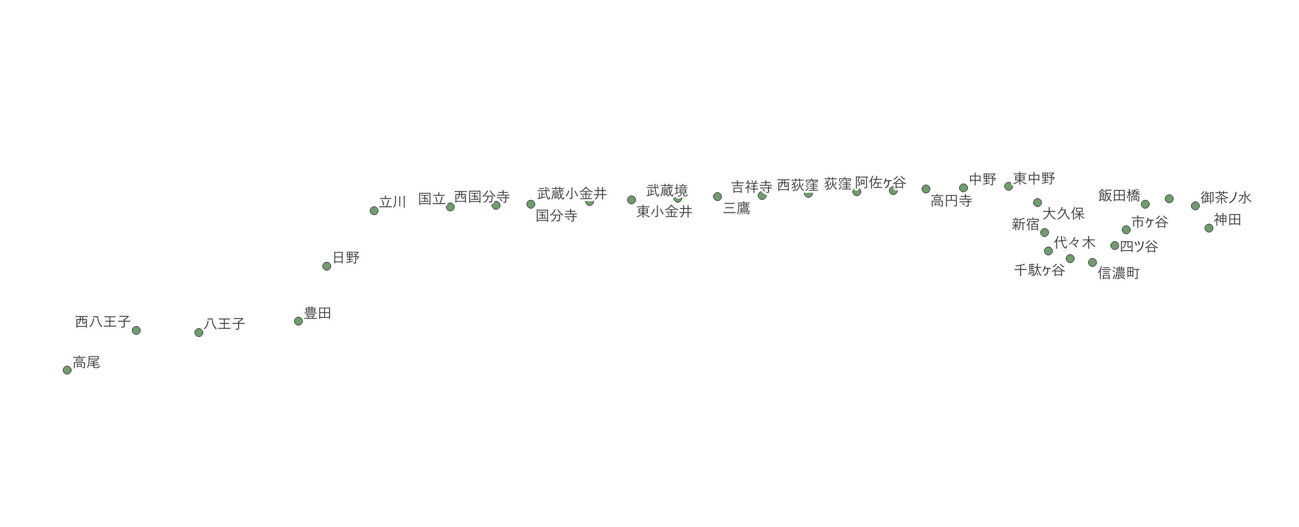

ラベルを表示してすべての駅を確認してみると、神田駅から高尾駅までのポイントレイヤが作成されていることがわかります。下記図では、出力結果がわかりやすいように、背景地図を非表示にしています。

駅から500メートルのバッファの作成

次のステップでは、駅のポイントデータから500メートルのバッファ(円形の範囲)を作成し、これを地価公示の集計基準として使用します。

正確な距離のバッファを作成するためには、元のレイヤを平面直角座標系に変換する必要があるため、まずは投影変換を実施します。

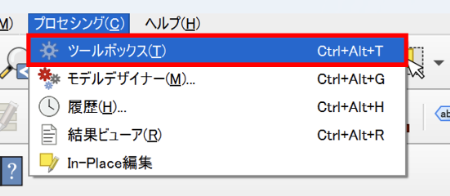

メニューバーから[プロセシング]→[ツールボックス]を選択します。

プロセシングツールボックスが開いたら、検索欄に「投影」と入力して、検索結果から「ベクタレイヤの再投影」をダブルクリックします。

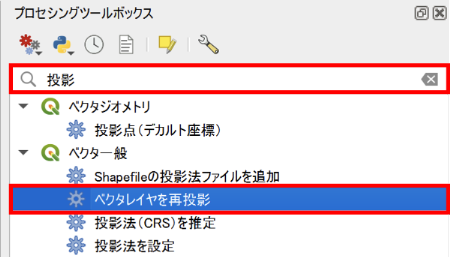

入力レイヤには、[駅_中央線_ポイント(重心処理で作成したポイントレイヤ)]、CRSは[地球儀]ボタンをクリックし、対象地点に合った「JGD2011

平面直角座標系」のゾーンを選択します。ここでは東京都のデータを使用しているため、[EPSG:6677 -

JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS

IX(第9系)]を選択しています。対象地点の平面直角座標系のゾーンを確認したい場合は、国土地理院のページを参照してください。

設定が完了したら[実行]ボタンをクリックします。

処理が完了すると、「再投影したラスタファイル」というレイヤが追加されるので、「駅_中央線_6677」のようにレイヤ名を変更しておきましょう。

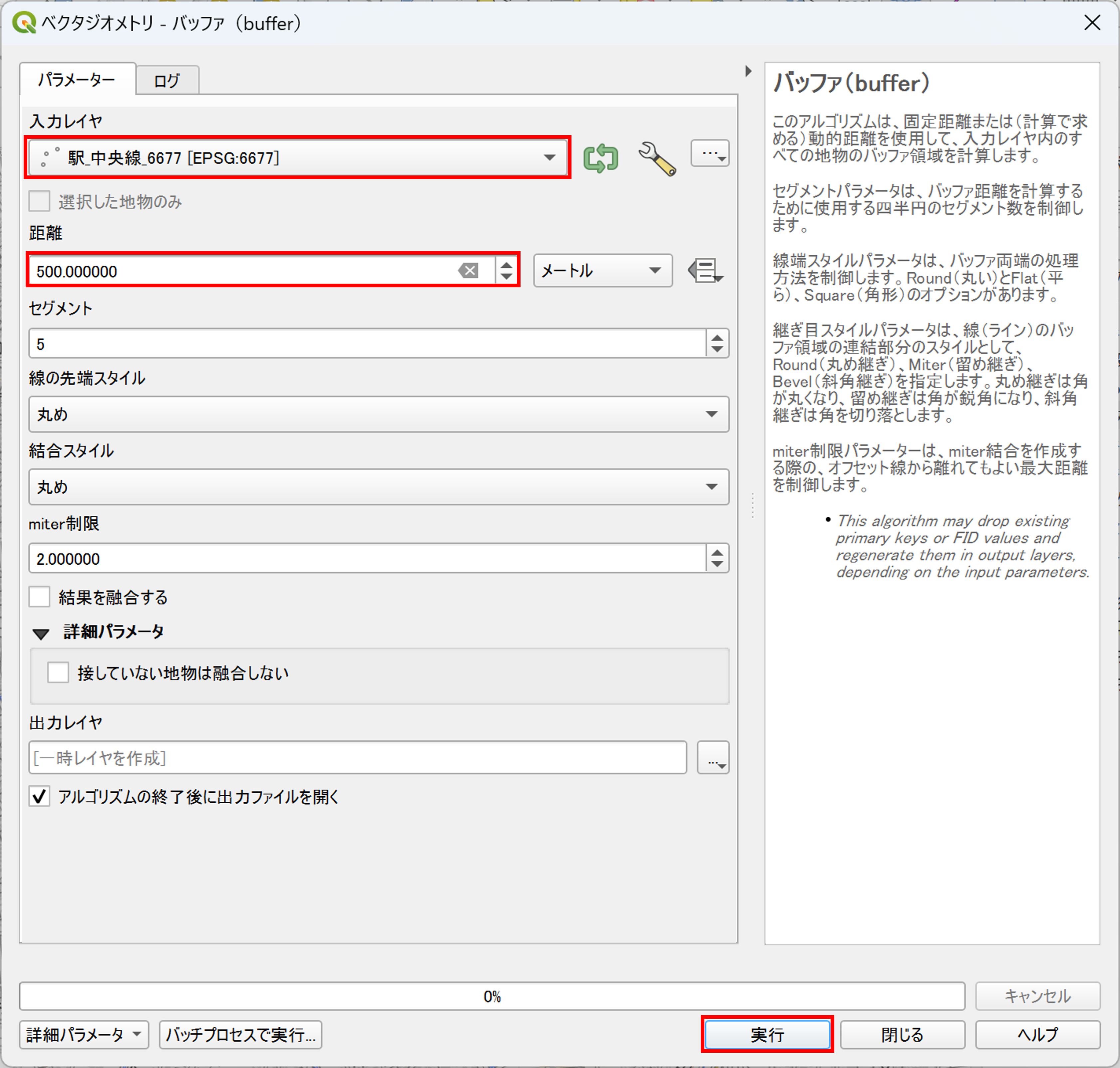

これでバッファが作成できる準備が整ったので、メニューバーより、[空間演算ツール]→[バッファ]を選択します。

入力レイヤには、[駅_中央線_6677(再投影処理で作成したポイントレイヤ)]、距離は[500]と入力し、[実行]をクリックします。

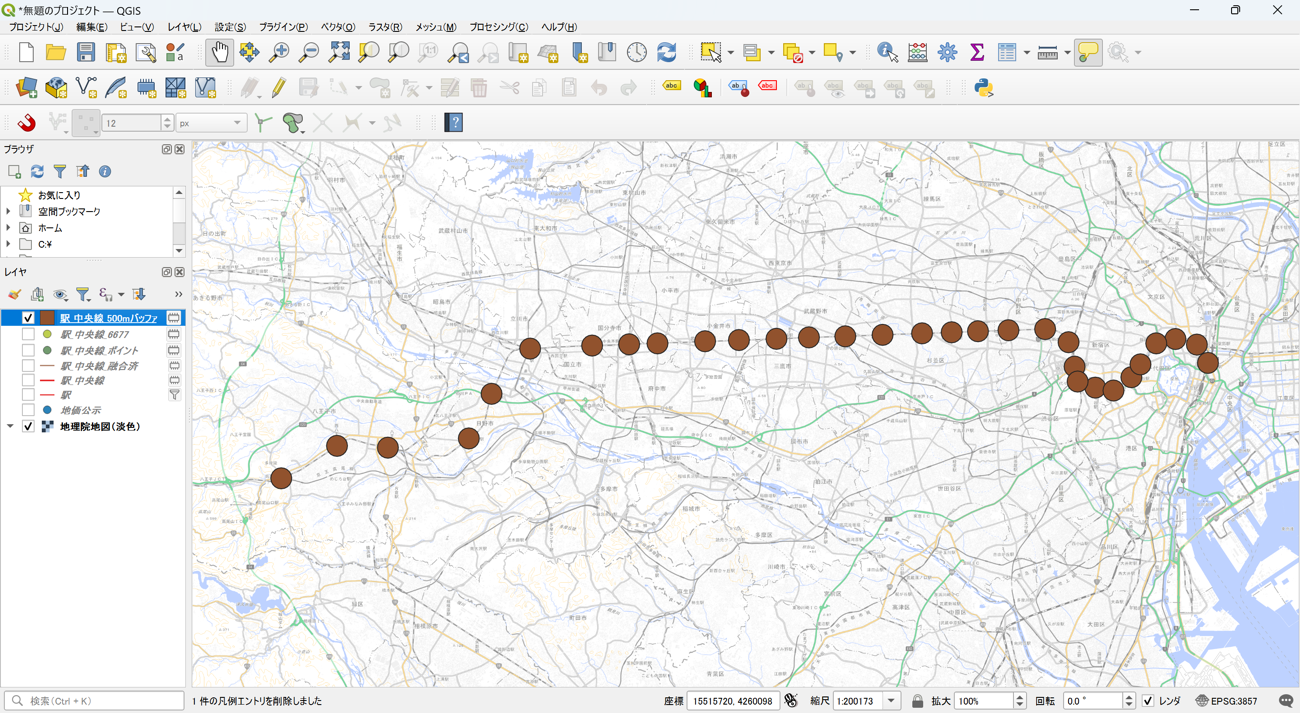

処理が完了すると、「出力レイヤ」というレイヤが追加されるので、「駅_中央線_500mバッファ」のようにレイヤ名を変更しておきましょう。

下記図のように、駅のポイントから500メートルのポリゴンデータを作成することができました。

地価の集計

ここまでで準備が整ったので、集計の処理を実施してみます。なお、集計を行う際は、フィルタが適用されたままだと結果に影響するため、必要に応じてフィルタを解除してください。

プロセシングツールボックスの検索欄に「集計」と入力し、リストから[属性の空間結合(集計つき)]を選択します。

「属性の空間結合(集計つき)」の設定画面が表示されるので、以下のように設定を行います。

1. 地物を結合するレイヤ:[駅_中央線_500mバッファ(上記手順で作成したバッファ)]

2. Where the features(レイヤ同士の位置関係):[交差する]にチェック

3. 比較対象:[地価公示]

4. Field to summarise(集計対象のフィールド):[•••]から[L01_008(地価公示価格)]にチェック

5. 上記の設定が完了したら[実行]をクリック

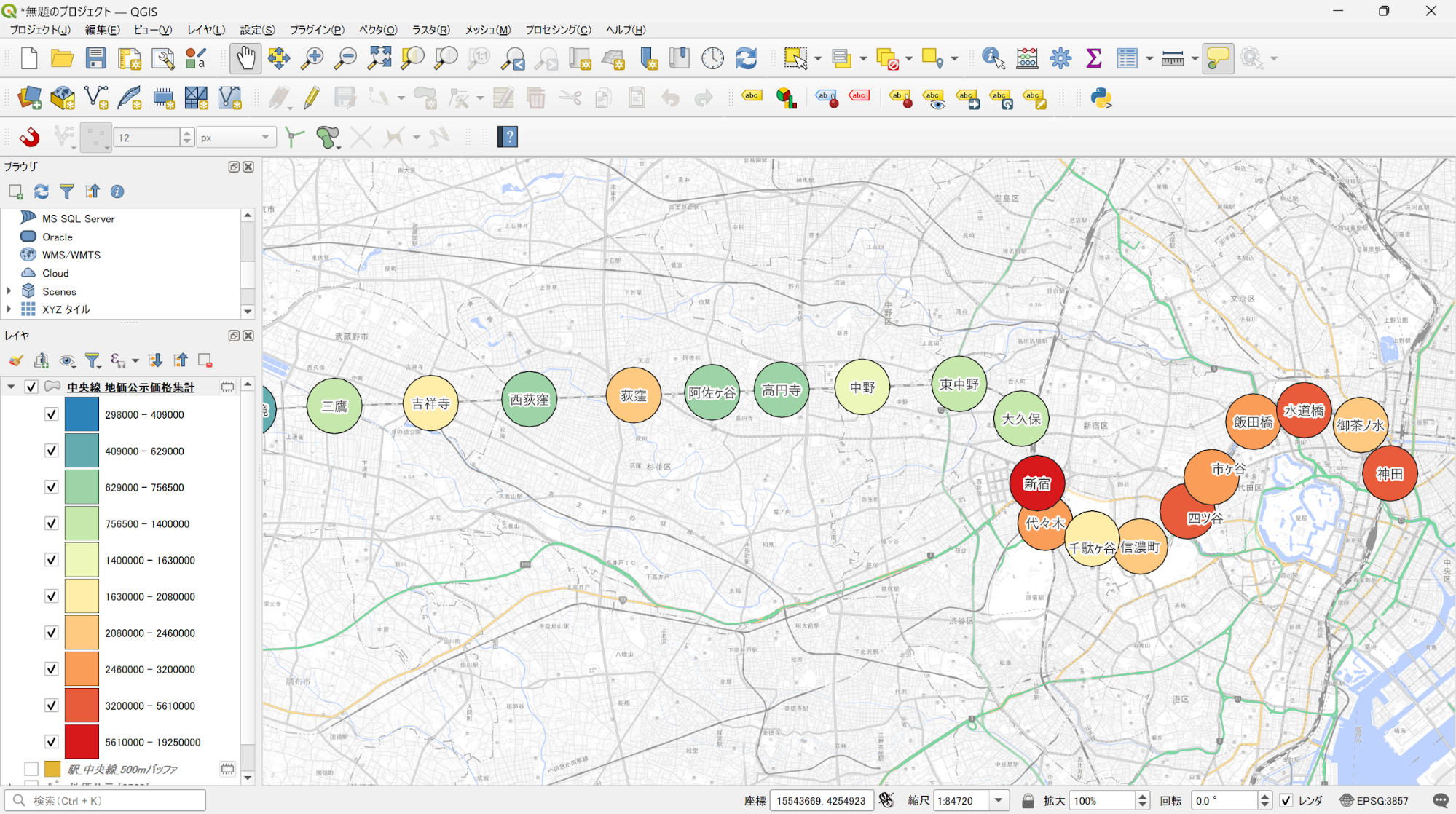

処理が完了すると、レイヤパネルに「出力レイヤ」が追加されます。このレイヤの名前は「中央線_地価公示価格集計」などのように変更しておきましょう。

なお、見た目としては、上記手順で作成したバッファと同一のレイヤが出力されていることがわかります。

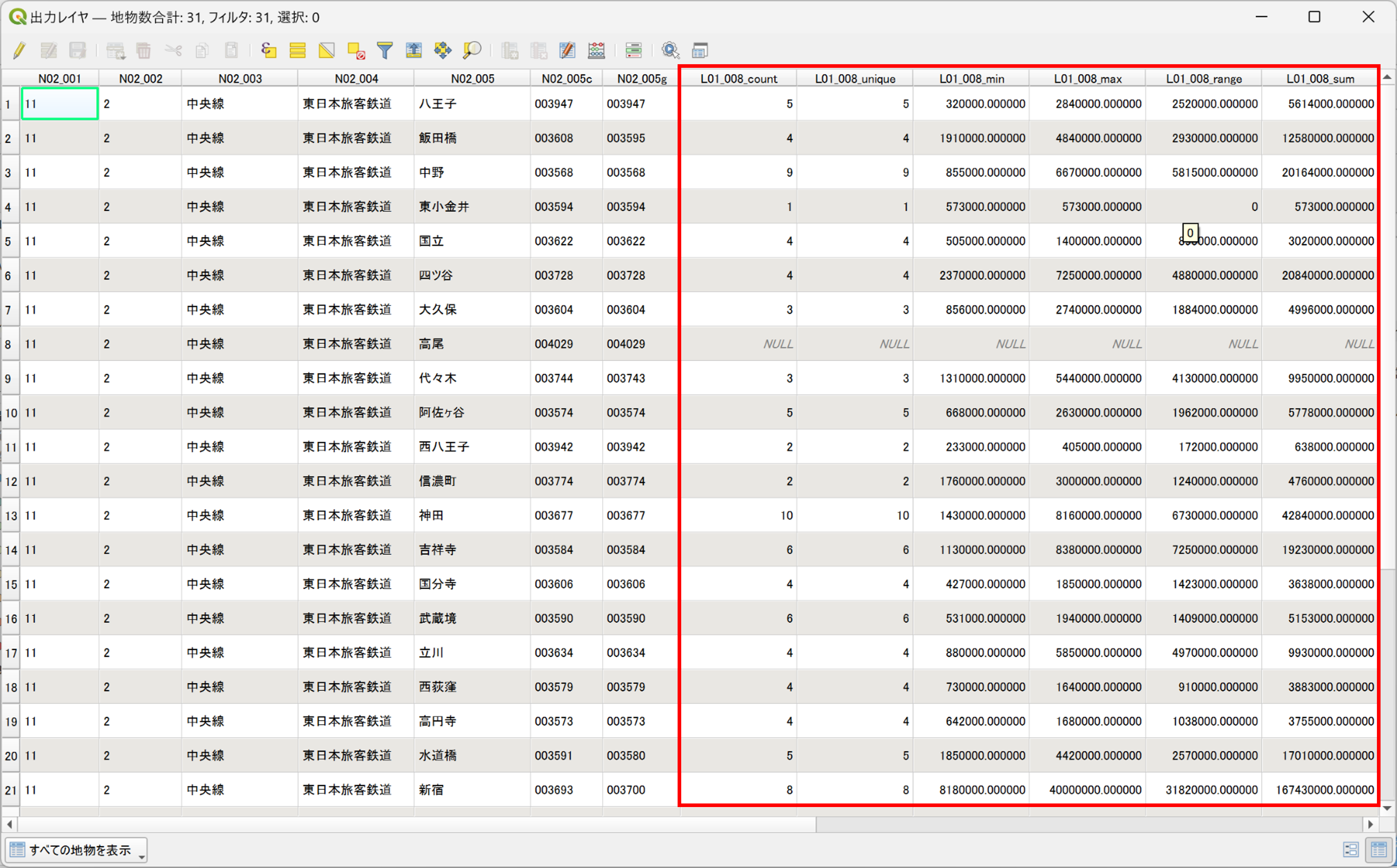

では、属性テーブルを確認してみましょう。8行目(L01_008_count)以降にさまざまな集計結果が格納されていることがわかります。

属性テーブルだけ見ていてもエリアごとの地価の状況が分かりにくいので、価格の中央値(L01_008_median)をもとにスタイル設定をしてみます。

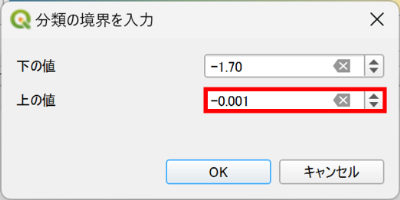

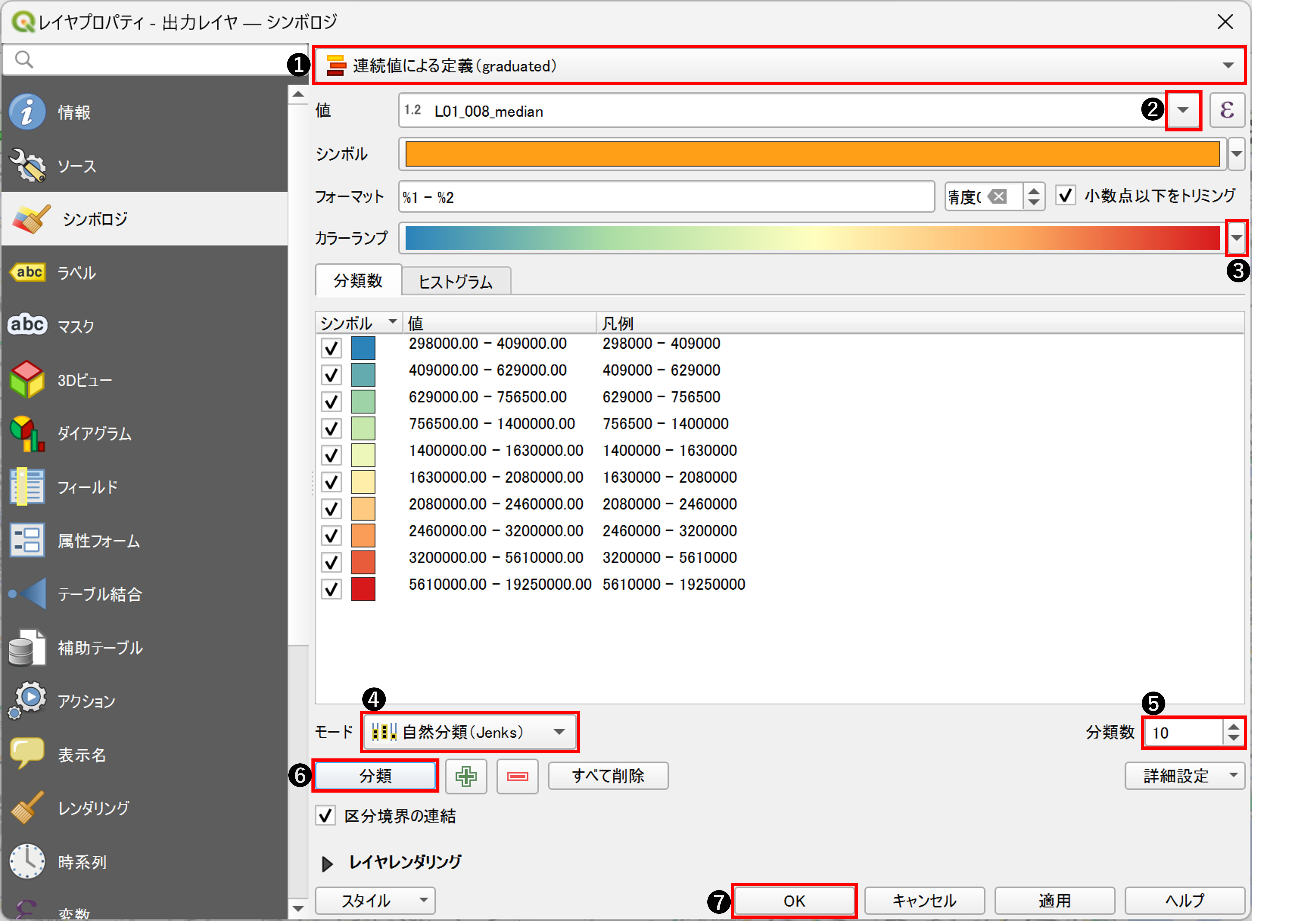

レイヤプロパティからシンボロジを開き、以下のように設定します。

1. モード:[連続値による定義]を選択

2. 値:[▼]をクリックして[L01_008_median]を選択

3. カラーランプ:[▼]をクリックして[Spectral]を選択して、再度[▼]をクリックして[カラーランプを反転]をクリック

4. モード:[自然分類]を選択

5. 分類数:[10]

6. [分類]ボタンをクリック

6. [OK]ボタンをクリック

スタイル設定が変更されるので、中央線のうち東側のエリアを中心に結果を確認してみます。

神田駅から新宿駅までのエリアは、西側エリアと比べて地価が高い傾向が見られます。大久保駅から西へ向かうにつれて地価は徐々に低くなりますが、荻窪駅や吉祥寺駅の周辺は、近隣の駅と比較しても地価が高くなっていることがわかります。

今回は分析対象としている駅の数が少ないため、ポリゴンの重なりが少なく、500mバッファをそのまま可視化に利用しました。駅の数が多かったり密集していたりすると、ポリゴンが重なって見づらくなることがあります。その場合は、先ほどの手順で使用した「重心」ツールを活用し、ポイント化してからスタイルを設定するとよいでしょう。

おわりに

本記事では、QGISを使用した国土数値情報 地価公示データの分析手法を紹介しました。変動率の可視化や駅勢圏での集計など、実務に即した分析方法を解説しています。これらの手法は、地価公示以外の位置情報を持つデータにも応用できるため、様々な空間分析のヒントとして活用してみましょう。