|

|

|

|

|

|

群馬県立藤岡中央高等学校で地理教員をしている田中隆志先生は、2009年から、地理に関する国内外のサイトや様々なスキル、自分で作成した地図・地理コンテンツを、世の中に広げ、少しでも地理や地図を楽しいと感じられる人たちを増やしたいと思い、GEOLINK(https://geolink.jp)を立ち上げました。 今回は、田中先生が国土数値情報を使用した教材を使った、高等学校地理総合の「生活圏の防災」の授業について紹介します。

概要

地理総合の最終単元C「持続可能な地域づくりと私たち」での「防災学習」での活用事例

「1時間目 河川の合流点にある『藤岡市市街地』の概観」

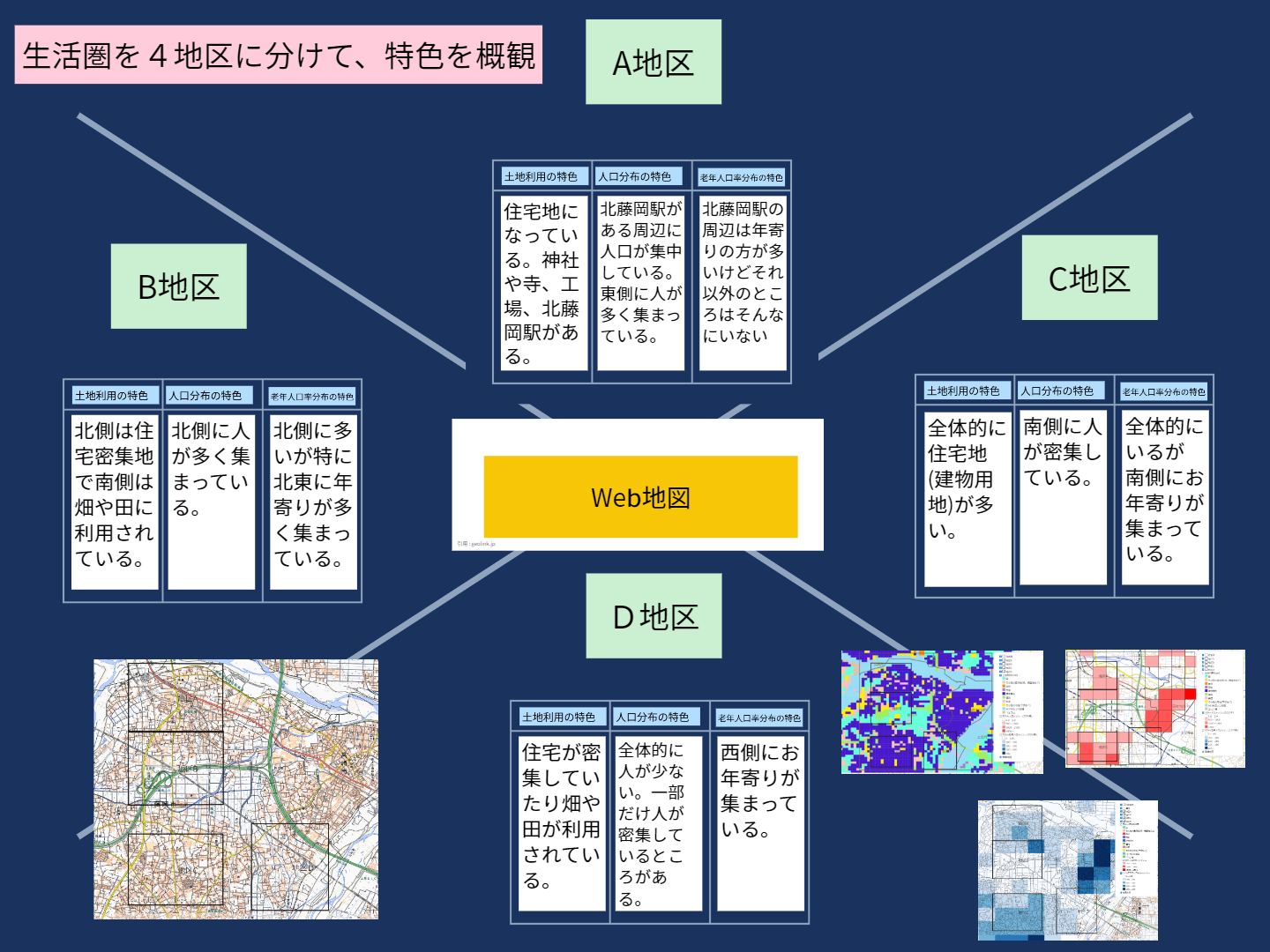

生徒には、読図する4枚の地図を貼り付けた紙ベースのワークシートを配布しました。さらにクラウド型学習支援アプリ「ロイロノートスクール」で、中央にWeb地図を組み込んだコンテンツ「生活圏を4地区に分けて、特色を概観」をパソコン上で配布して、

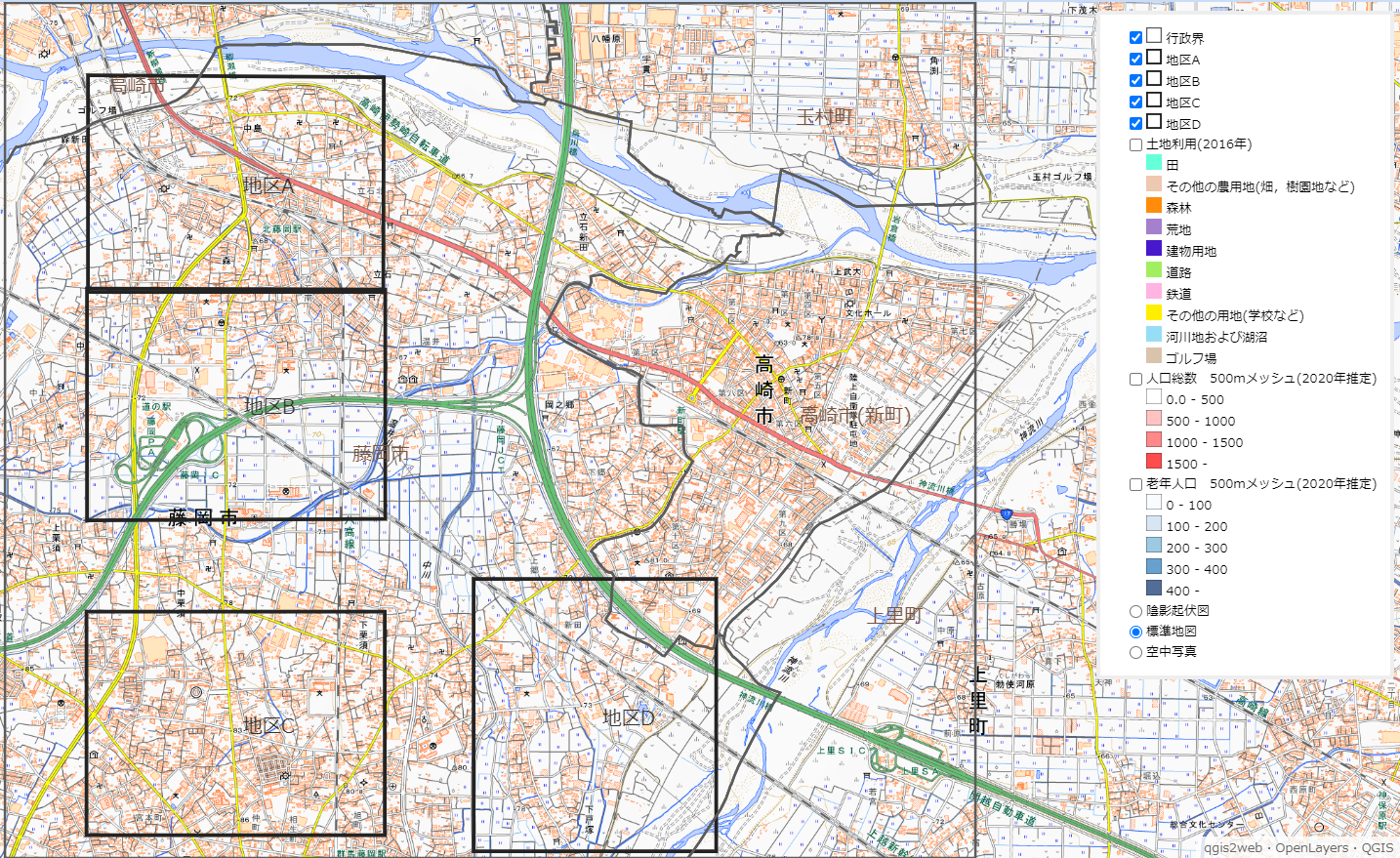

紙ベースの地図とWeb地図(https://geolink.jp/web/20240330gunma8/0000214.html)の両方を使いながら、グループ単位で相談しながら地図中の4地区について読図させました。最後、グループを代表して何人かに各地区の読図結果を発表させ、

クラス全体の共有をはかり、最後に個々の生徒に「まとめ」として、ロイロ上のコンテンツに読図結果をまとめさせ、提出させました。

使用したデータと加工方法

効果または評価

参考資料

- 地理総合の最終単元C「持続可能な地域づくりと私たち」での「防災学習」での活用事例

- ・1時間目 河川の合流点にある『藤岡市市街地』の概観

- ・2時間目 『藤岡市市街地』の洪水リスクの概観

- ・3時間目 『藤岡市市街地』の洪水時の避難行動を考える

- 高等学校「地理B」での「地域課題を考察させるための授業」での活用事例

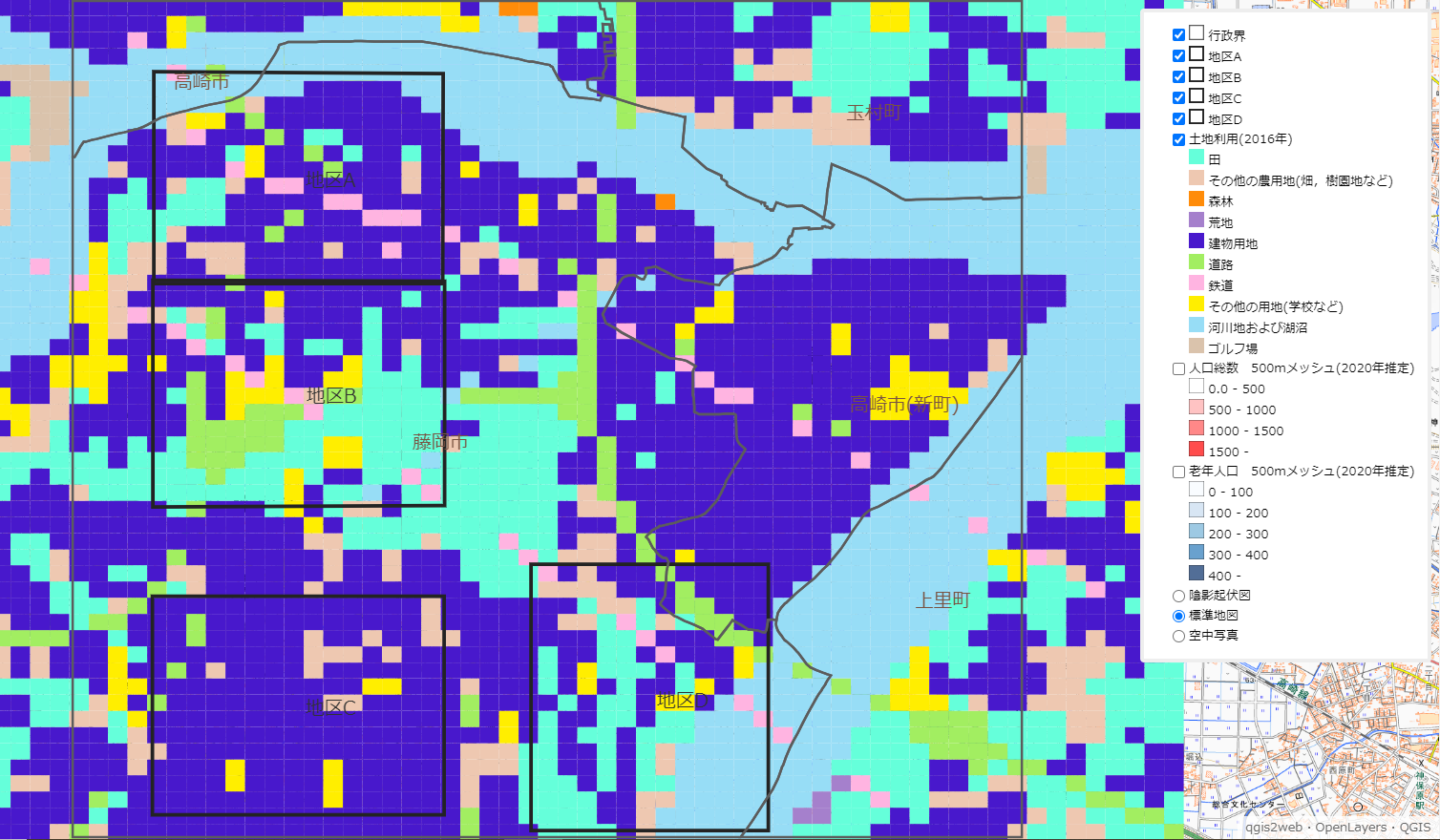

「土地利用(2016 年)」で、藤岡中心部にあるA~Dの4地区について、地区ごとの土地利用の傾向を客観的に把握させました。 地図から、Aは「建物用地」としての利用が多い住宅地、Bは中央を横切る高速道路の北が「建物用地」が多い住宅地で、南が「田」の多い農地、Cはほぼ全面が「建物用地」となっている住宅密集地、Dは「建物用地」となっている住宅地と「田」の多い農地が混在する地区だと概観できます。 陰影起伏図ではA~Bの北に自然堤防、C~Dの西に台地があることが分かります。「建物用地」が多い住宅地は人・建物が多く、洪水発生時に災害規模・混乱も大きくなり、「田」の多い農地周辺は水路が多いため、避難行動の際の障害になることを想起させつつ読み取らせました。

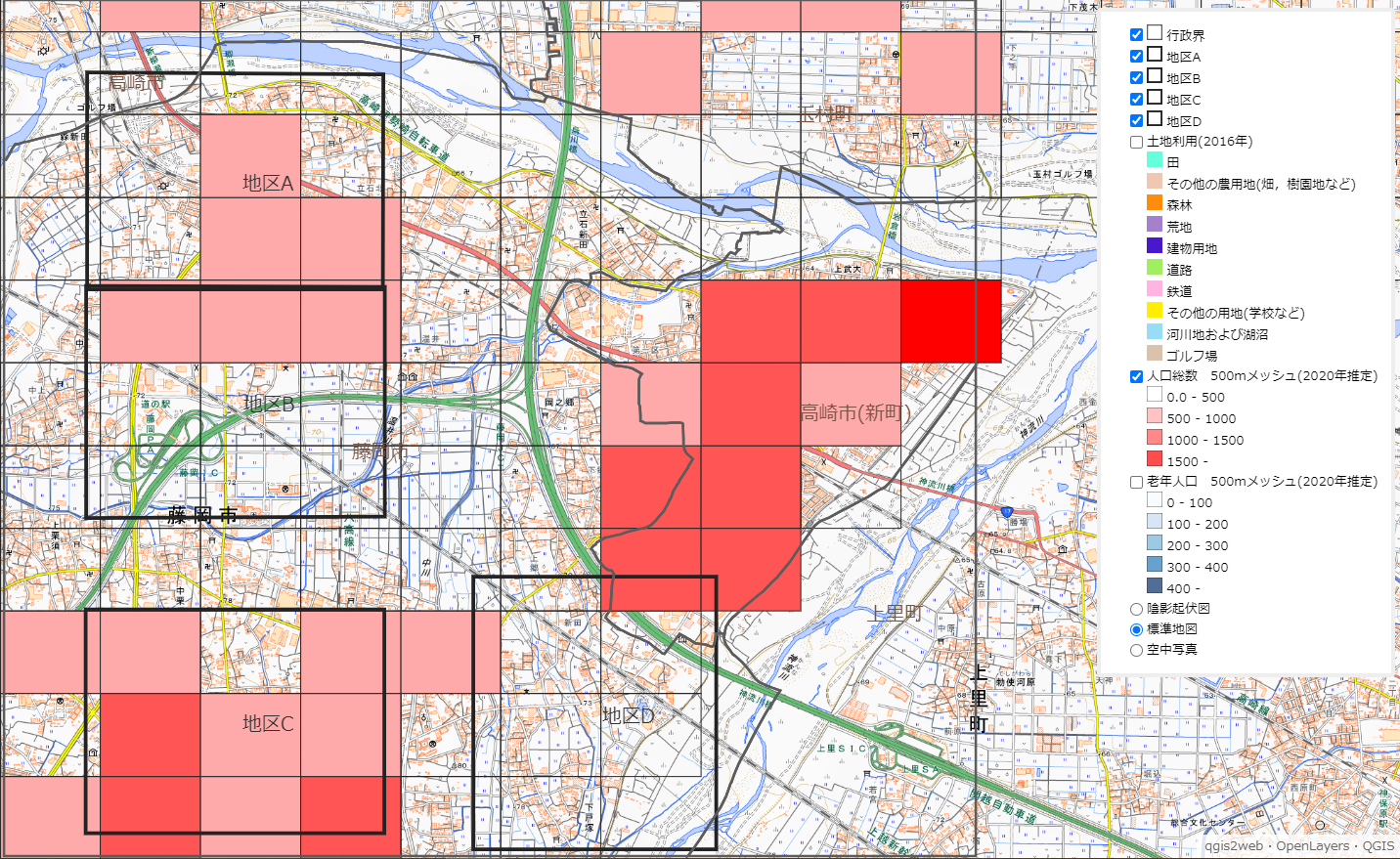

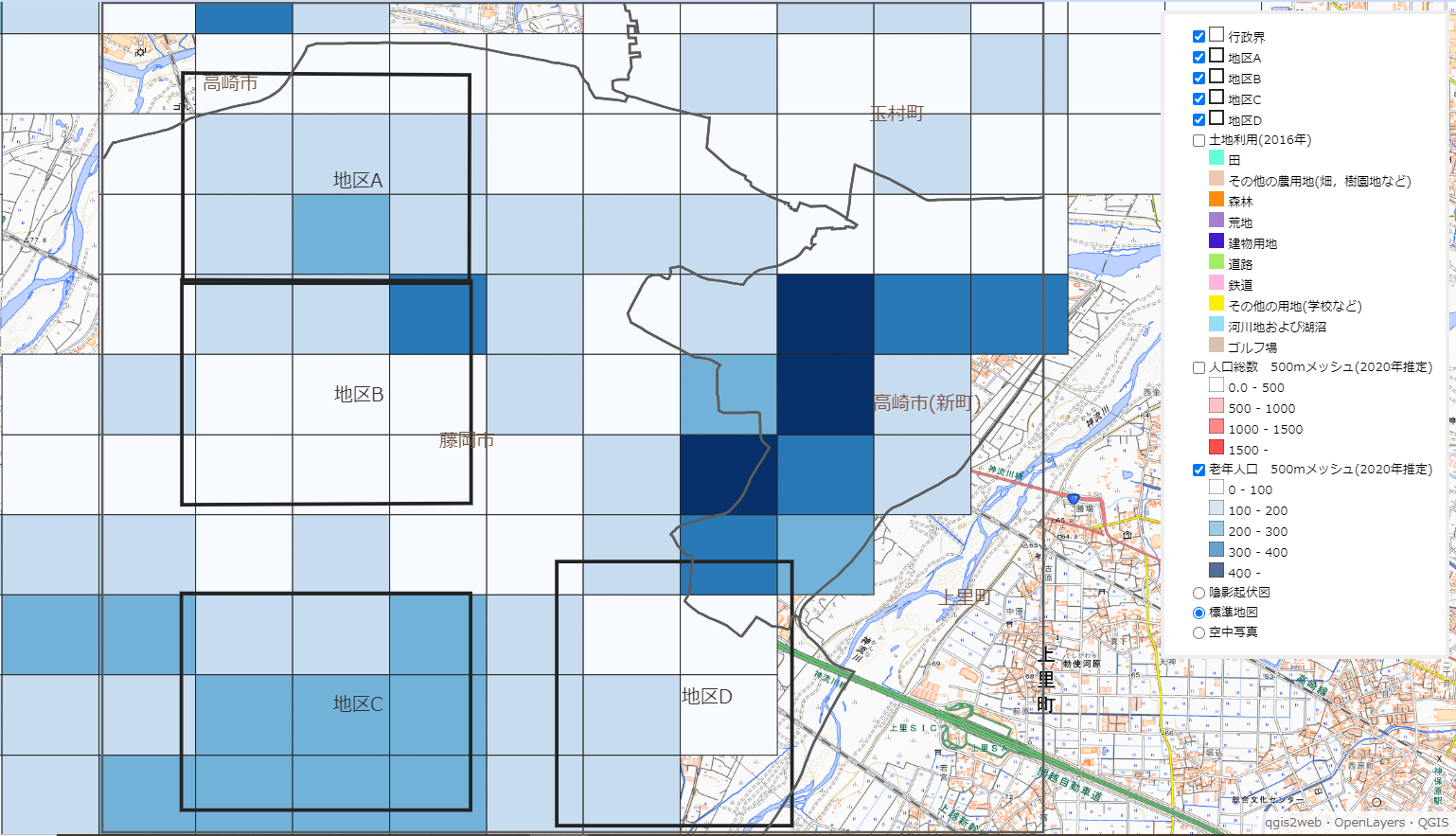

「人口総数 500mメッシュ(2020 年推計)」で、A~Dの4地区について、地区ごとの人口分布の傾向を確認させました。 地図から、AはJR北藤岡駅のある南東部に人口が多いこと、Bは高速道路北の住宅地に人口が多いこと、Cは全体的に人口が多いもののJR群馬藤岡駅のある中心商店街がある付近に人口集中地区があること、 Dは全体的に人口は少ないものの、高崎市新町やCの人口集中地区に近い北辺に人口が多い地区があることが確認できます。 人口が多い所が、洪水発生時にパニック、交通渋滞が起こりやすいことを想起させながら読み取らせました。

「人口総数 500mメッシュ(2020 年推計)」で、A~Dの4地区について、地区ごとの人口分布の傾向を確認させました。 地図から、AはJR北藤岡駅のある南東部に人口が多いこと、Bは高速道路北の住宅地に人口が多いこと、Cは全体的に人口が多いもののJR群馬藤岡駅のある中心商店街がある付近に人口集中地区があること、 Dは全体的に人口は少ないものの、高崎市新町やCの人口集中地区に近い北辺に人口が多い地区があることが確認できます。 人口が多い所が、洪水発生時にパニック、交通渋滞が起こりやすいことを想起させながら読み取らせました。

参照サイト